Die Bauernkriege von 1525 gelten vielen als historisches Randthema. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt Parallelen zur Gegenwart – von populistischer Empörung über mediale Mobilisierung bis zur staatlichen Reaktion. Und Regenbogenfahnen, die zur Angst vorm Weltuntergang führen – ganz wie heute.

Die Bauernkriege von 1525 gelten vielen als historisches Randthema. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt Parallelen zur Gegenwart – von populistischer Empörung über mediale Mobilisierung bis zur staatlichen Reaktion. Und Regenbogenfahnen, die zur Angst vorm Weltuntergang führen – ganz wie heute.

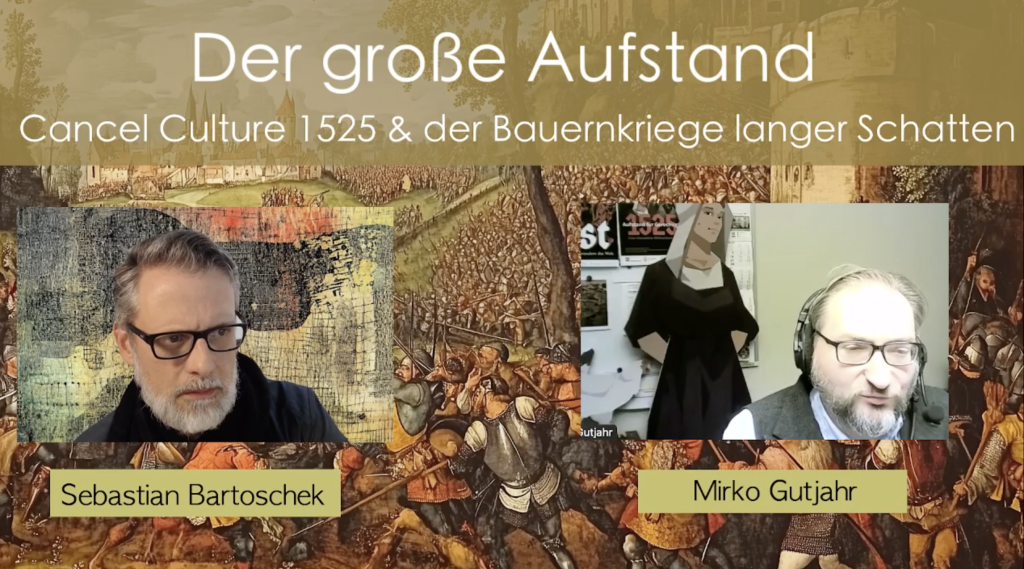

Im Interview mit Ruhrbaron Sebastian Bartoschek erläutert Mirko Gutjahr, Historiker, Archäologe, Leiter der LutherMuseen in Eisleben und Mansfeld sowie Projektleiter der Bauernkriegsausstellung 2025, warum ein Aufstand vor 500 Jahren aktueller ist, als viele glauben.

Die Bauernkriege fanden in einer Zeit fundamentaler Umbrüche statt: Das Mittelalter war vorbei, aber die neue Ordnung noch nicht da. Ritter verloren an Bedeutung, weil Kanonen effektiver waren. Das Geld gewann Macht, Städte wuchsen, die Kirche zerfiel an der Reformation. Gleichzeitig führten Missernten und eine „kleine Eiszeit“ zu Versorgungsproblemen. Wer Bauer war, zahlte nicht nur an die Kirche, sondern oft auch an mehrere Grundherren – mit Naturalien, Arbeit und Steuern. Dazu kam ein wachsendes Gefühl: Das ist ungerecht.

Bauern gegen Adel – und sich selbst

Der Bauernkrieg war kein einheitlicher Krieg. Es waren viele, lokal sehr unterschiedliche Aufstände – vor allem in Süd- und Mitteldeutschland. Mal religiös motiviert, mal wirtschaftlich. Bauern, Bürger, vereinzelt auch Bergleute, standen Adligen gegenüber, die sich u.a. im „Schwäbischen Bund“ militärisch organisierten. Die Bauern waren nicht so schlecht ausgerüstet, wie es Klischees nahelegen: Viele hatten Waffen, weil sie zur Landwehr verpflichtet waren. Doch es fehlte an Strategie und militärischer Führung.

Konsequenzen mit langem Nachhall

Nach wenigen Monaten war der Aufstand niedergeschlagen – teils brutal, teils mit Verhandlungslösungen, teils gab es ihn gar nicht. Besonders im Süden kam es zu Massenhinrichtungen, während man in Mitteldeutschland pragmatischer vorging: Bauern wurden verschont, weil man sie fürs nächste Erntejahr brauchte. Immerhin: Künftig durften sie vor das Reichskammergericht ziehen – ein juristischer Fortschritt. Politisch aber blieb der Aufstand folgenlos. Die Leibeigenschaft verschwand nicht, die Machtverhältnisse blieben – bis auf weiteres – bestehen.

Vom Frühsozialismus zur Fünf-Mark-Note

Die sog. „DDR“ machte aus dem Bauernkrieg ein ideologisches Gründungsnarrativ. Thomas Müntzer, radikaler Reformator und Anführer eines Teils der Aufständischen, prangte ab den 1970er Jahren auf dem Fünf-Mark-Schein. Der Bauernkrieg galt offiziell als „frühbürgerliche Revolution“ – der erste Akt im großen Drama, das 1949 mit dem „Arbeiter- und Bauernstaat“ vollendet wurde. Schulbücher, Denkmäler, Straßennamen: Besonders im Osten Deutschlands ist die Erinnerung bis heute dichter. Die sog. „DDR“ machte Müntzer zur Ikone des revolutionären Geistes – obwohl sein historisches Scheitern offenkundig war. Geschichte als Werkzeug.

Alte Bilder, neue Deutungen

Doch nicht nur Sozialistinnen und Sozialisten bedienten sich der Bauernkriegs-Symbolik. In den letzten Jahren griffen auch rechte Protestbewegungen nach dem Erbe von 1525. Bei den Bauernprotesten 2024 hingen in Ostdeutschland Gummistiefel als Anspielung auf den „Bundschuh“, ein historisches Symbol der Aufständischen. Telegram-Gruppen verbreiteten Narrativen vom „gerechten Zorn der einfachen Leute“. Selbst das Lied „Wir sind des Geyers schwarzer Haufen“ – mit problematischer Geschichte – tauchte wieder auf. Der Bauernkrieg wird vereinnahmt, verkürzt und umgedeutet. Das sagt mehr über unsere Gegenwart als über die Vergangenheit.

Geschichte hören

Wer tiefer einsteigen will, kann das komplette Gespräch in der aktuellen Folge unseres Ruhrbarone-Podcasts nachhören. Sebastian Bartoschek und Mirko Gutjahr klären dabei euch, was ein Regenbogen mit göttlicher Intervention zu tun hatte – und warum Nonnen dabei erstaunlich unversehrt blieben.

Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS