Boris Pofalla beschreibt in seinem Debütroman LOW die Desillusionierung der Partyfraktion, dass ihr Berlin doch kein kultiges Dorf ist, sondern auch nur eine gewöhnliche Metropole. Von unserem Gastautor Daniel Kasselmann.

Boris Pofalla beschreibt in seinem Debütroman LOW die Desillusionierung der Partyfraktion, dass ihr Berlin doch kein kultiges Dorf ist, sondern auch nur eine gewöhnliche Metropole. Von unserem Gastautor Daniel Kasselmann.

Low (engl: niedrig, tief, leise, gering) hat zwei Protagonisten; den namenlosen Ich-Erzähler und Moritz: Die beiden sind nach ihrem Schulabschluss gemeinsam nach Berlin gezogen, leben dort zusammen in einer WG und studieren zumindest auf dem Papier Geisteswissenschaften und Philosophie und in der Realität angewandte Partylogie und Betäubungsmittel im Mischkonsum. Der Roman beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem Moritz eines Tages spurlos verschwindet und der Erzähler seinen Freund einerseits sucht und sich andererseits darüber Gedanken macht, was das eigentlich war, das gemeinsame Leben und was es eigentlich bedeutet hat. Anna, eine gute Freundin, mit der er eine Zeitlang mal irgendwie etwas hatte ohne es richtig mitzubekommen, bringt ihm gegenüber im Gespräch das merkwürdig symbiotische Verhältnis der beiden auf den Punkt:

„Ihr seid nicht wie normale Freunde. Auch nicht wie Brüder. Irgendwie… seltsam. Sowas kann ja nicht gutgehen auf Dauer. (…) Ich hatte immer das Gefühl, dass ich in etwas eindringe, wenn ich bei dir war. Diese Wohnung… viel zu groß für zwei Studenten und fast ohne Möbel. Wie ein Schloss auf dem Land, das schon leergeräumt ist und bald versteigert wird, weil die Familie es sich nicht mehr leisten kann, und im Turmzimmer sitzt der exzentrische Lord und betreibt private Studien und nimmt Morphium und dann ist da der stille Verwalter, der sich um alles kümmert und ihm die Welt vom Leib hält.“

Moritz‘ Empfindung für den Freund bringt dieser auf einem gemeinsamen Ausflug nach Stralsund zum Ausdruck, als er über die Menschen räsoniert:

„Es kann doch nicht sein, dass wir vom Kindergarten bis zum Altersheim ausschließlich von Arschlöchern umgeben sind. Das kann doch nicht wahr sein. Aber bis jetzt hab ich noch keinen gefunden. Außer dir natürlich. Du bist still, aber wenn du mal redest, dann laberst du wenigstens keinen Unsinn.“

So hört sich vielleicht die verbrämte Liebeserklärung eines hochgradigen Misanthropen an, mindestens haben wir es hier mit einem Schüler-Lehrer-Verhältnis zu tun. So schleppt Moritz den Freund mit ins Filmmuseum nach Potsdam, um sich gemeinsam seinen Lieblingsfilm „Zabriski Point“ anzuschauen. An dieser Stelle gewinnt der Roman an Tiefe, denn das explodierende Haus am Ende des Films wird eines der Bilder sein, die den Roman in seinen Variationen bis zum Ende leitmotivisch durchziehen. Ein anderes Mal gehen die beiden in den Zoo und am Löwengehege antwortet Moritz auf die Frage des Freundes, ob er meine, dass die Löwen wüssten, dass sie eingesperrt seien: „Die sehen bloß den Käfig. Und dass sie gefüttert werden. Der Zusammenhang ist ihnen nicht klar. Aber das ist beim Menschen ja auch nicht anders.“ Das ist ein witziges und treffendes Bild zeitgenössischer Erwerbsarbeit im sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis, das Moritz’ Ideal von Freiheit natürlich diametral gegenübersteht. Dieses Freiheitsideal schien in Berlin die perfekte Stadt für ein alternatives Leben jenseits von Geschäftigkeit und Gewinn gefunden zu haben, doch leider macht der böse Kapitalismus auch vor Berlin nicht Halt:

„Vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, hatte Moritz zu mir gesagt, dass wir ja schließlich nach Berlin gekommen seien, um nicht in Deutschland leben zu müssen. Und nun müsse er zusehen, wie dieses Deutschland langsam aber sicher in die Stadt hineinkrieche, wie Schimmel in eine feuchte Wohnung. Ob ich es nicht längst auch gerochen hätte? ‚Diesen Gestank nach Start-Ups. Den Mundgeruch, der von zu viel Latte und den vielen Bewerbungen schreiben kommt, diese tote Lebendigkeit, mit der alle dokumentieren müssen, dass sie einsatzbereit sind. Einsatzbereit für was? Unser einziges Kapital ist doch, dass es in diesem Land für uns nichts mehr zu gewinnen gibt. Die brauchen uns nicht und wir brauchen sie nicht. Wir sind frei, verstehst du, frei.‘“

Soweit die Küchenphilosophie des elitären, bourgeoisen Hosenscheißers am Tropf der prallen, elterlichen Monatsschecks, der sich darüber empört, dass es tatsächlich Menschen in seinem brandenburgischen Partyparadies gibt, die für ihren Lebensunterhalt einer geregelten Erwerbsarbeit nachgehen müssen. Gleichzeitig ist es aber schon ein Fingerzeig auf den möglichen Grund von Moritz‘ Verschwinden, der vielleicht das Einfallen der Schimmeldeutschen in Berlin nicht mehr länger mit ansehen wollte. Zurück bleibt der Erzähler, der Moritz zunächst überall in der Stadt sucht und sämtliche auffindbaren Freunde dazu befragt, doch es ergibt sich keine Spur. Ansonsten lässt er sich in seiner Melancholie über den Verlust des Freundes durch eine drogengeschwängerte Kunst- und Partyszene der Stadt treiben, die durch seinen speziellen Freundeskreis von Partymachern und Künstlern wie Fotografen gekennzeichnet ist. Wir bewegen uns mit ihm durch Spreeuferbars, Backsteinfabrikruinen, Abrisshäuser und alternative Galerien, in denen es zur Vernissage statt Sekt nur Dosenbier gibt. Die Künstler und Fotografen mit denen er sich befreundet sind international gemischt. Einer von ihnen ist Travis und er gibt dem Erzähler während einer langen nächtlichen Unterhaltung ein Gleichnis, das sein persönliches Erleben von 9/11 mit dem zeitgenössischen Zeitalter der Simulation und dem Verhältnis von Kunst und Leben zusammendenkt, wodurch diesem der Neuanfang im Zeitalter nach Moritz ermöglicht wird.

Auch wenn es sich bei „Low“ um einen weiteren Partydrogenberlinroman handelt, so liest er sich zumindest nicht wie ein weiteres Auftragswerk der Berliner Tourismuszentrale mit dem Ziel, Berlin gegenüber anderen europäischen Metropolen wie London und Amsterdam hochzuschreiben. Stattdessen gewährt es dem Leser einen Einblick in eine sehr spezielle Kunst- und Subkulturszene Berlins.

Das Besondere an diesem Roman ist seine poetische Wirkung, die geprägt ist von der Melancholie des Erzählers, der Radikalität seiner Suche und einer besonderen Zärtlichkeit zu dieser Stadt, die Boris Pofalla in großartige Sprachbilder gießt:

„Ich betrachte die Kugel des Fernsehturms, die über der Stadt schwebt, wie eine Sonne, genau in der Mitte. Alle drehen sich um sie, ich und Daniel, Anna, Tom und auch Moritz für eine Weile, aber jeder auf seiner eigenen Umlaufbahn, und nur selten überschneiden sich diese Bahnen und man kommt einander näher, aber nie für lange Zeit. Wie Planeten.“

Der Partygott ist tot und seine Jünger sind nicht länger eine verschworene Gemeinschaft, sondern einsame, im Kosmos versprengte Irrlichter, das ist der neue Blick auf Berlin, der den Roman zusammen mit seiner zärtlichen Sprache zu einem literarischen Solitär macht.

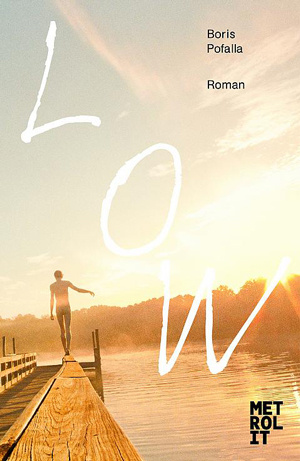

Boris Pofalla: Low

Roman, Metrolit Verlag Berlin 2015

222 Seiten, gebunden

22,00 Eur (D) / 22,70 Eur (A) / 31,50 SFr

ISBN 978-3-8493-0365-5