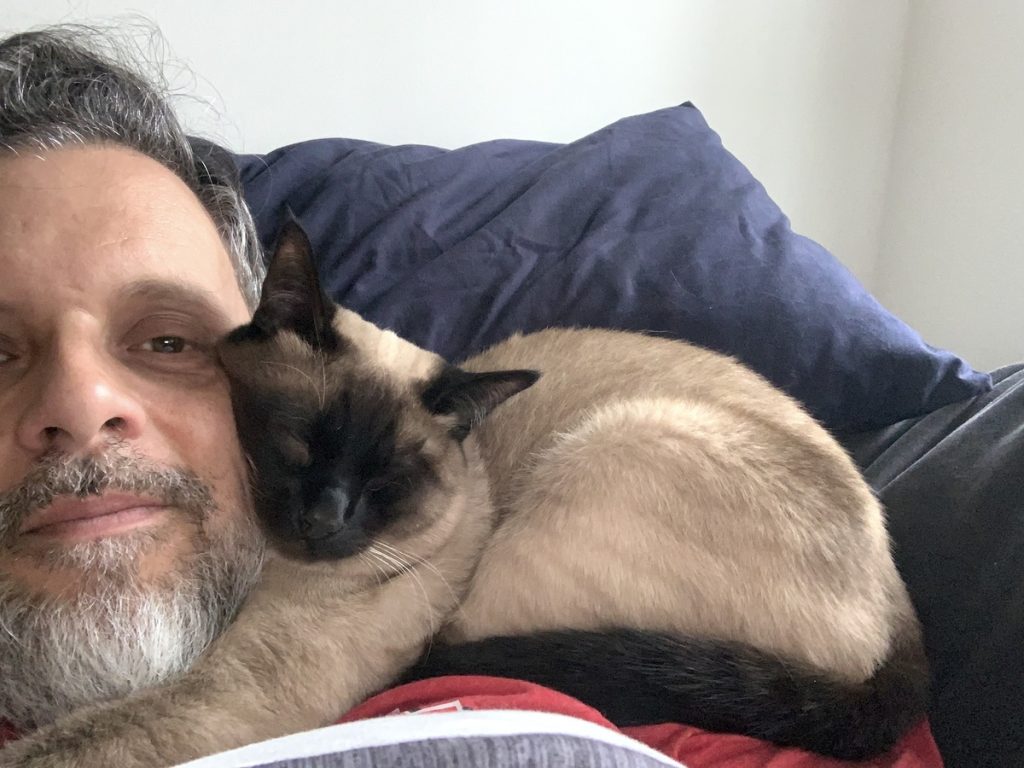

Es gibt keine Flederkatzen! Spätestens, als unser Kater Loki sich die Pfote beim Sturz vom Balkon brach, musste dies als Fakt angesehen werden. Knapp 5 Wochen ist das jetzt her. Es löste eine Odyssee aus – eine Odyssee von Tierarztbesuchen, Gefühlen und Gedanken. Welche Rolle spielen Haustiere, und welche Bedeutung haben sie insbesondere für mich selbst, und wieso hasse ich eigentlich Hunde nicht mehr – und habe ich sie je gehasst? Das alles habe ich hier aufgeschrieben – es ist viel geworden, aber es gibt auch einige süße Tierfotos. Und die ziehen doch immer.

Das letzte Kind hat Fell. Ich mochte diese Phrase nie. Tiere sind keine menschlichen Kinder. Ich finde es immer befremdlich, wenn jemand sowas wie „Komm zur Mama“ sagt, und damit etwas anderes als ein Wesen der eigenen Spezies anspricht. Menschen sind Menschen. Hunde sind keine Menschen. Katzen sind keine Menschen. Mäuse sind keine Menschen, und so weiter. Im Allgemeinen vertrete ich insgesamt die recht einfache Auffassung, dass man nur dann eine „Mama“ ist, wenn man das angesprochene Wesen in sich heranreifen spürte, und schließlich dann auch gebar, und man ein „Papa“ ist, wenn die eigenen Spermien Eingang in die Schöpfung des Wesens gefunden haben. Ja, es gibt natürlich auch Adoptionen, Patchwork und so weiter – aber ich denke, mein Punkt sollte klar sein.

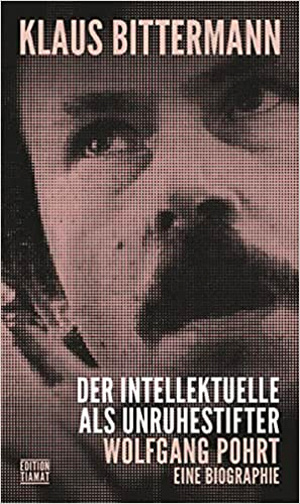

Ein mit knapp 700 Seiten schwergewichtiges, aber stets kurzweiliges Werk über einen wirklichen, produktiven Unruhestifter: Der 1945 geborene und vor knapp vier Jahren verstorbene linke, „antideutsche“ Publizist Wolfgang Pohrt. In zwölf Oberkapiteln erzählt Klaus Bittermann, der als Verleger und Freund über Jahrzehnte Pohrts schwierigen Lebensweg miterlebte, dessen Leben und Schreiben nach. Von unserem Gastautor Roland Kaufhold.

Ein mit knapp 700 Seiten schwergewichtiges, aber stets kurzweiliges Werk über einen wirklichen, produktiven Unruhestifter: Der 1945 geborene und vor knapp vier Jahren verstorbene linke, „antideutsche“ Publizist Wolfgang Pohrt. In zwölf Oberkapiteln erzählt Klaus Bittermann, der als Verleger und Freund über Jahrzehnte Pohrts schwierigen Lebensweg miterlebte, dessen Leben und Schreiben nach. Von unserem Gastautor Roland Kaufhold.