Unser Gastautor Markus Günther hat Stefan Meetschens neuen Roman „Gespenster wie wir“ gelesen.

„…etwas am Wort Duisburg hatte ihn angezogen. Etwas Graues hatte er dabei vor sich gesehen, eine deutsche Stadt, die ganz entfernt noch nach Krieg roch, eine Form von Verelendung, die zu seiner derzeitigen Stimmung passte…“ Alles andere als eine Liebeserklärung, was der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom in seinem Roman „Paradies verloren“ über die Stadt am Niederrhein schrieb. 20 Jahre später stehen diese Zeilen wie eine Einstimmung auf dem Vorsatz von Stefan Meetschens Roman „Gespenster wie wir“. Und auch er sieht bei der Wiederbegegnung mit dem Ort seiner Herkunft eine „dunkle Stadt“, die man sich beim besten Willen nicht schönreden kann. Und wie alle, die das Ruhrgebiet verlassen haben, findet er sich bei Heimkehr und Spurensuche nur schlecht zurecht, es überwiegt das Fremdsein, die Unzugehörigkeit: „Niemand kannte ihn hier.“

Ein autobiographischer Roman ist „Gespenster wie wir“ nicht, jedenfalls nicht erklärtermaßen. Doch unübersehbar sind die Parallelen zwischen dem Protagonisten Albert Simon, einem ambitionierten Filmregisseur, und dem Autor Stefan Meetschen. Beide haben, was Seltenheitswert haben dürfte, die typische Migrationsbewegung von Polen ins Ruhrgebiet umgedreht und sind als Kinder des Reviers nach Polen ausgewandert. Meetschen hat dort den größeren Teil seines Erwachsenenlebens verbracht und lebt bis heute am Rande von Warschau. Er hat neben Romanen auch Biographien von Mystikern, Komponisten und Märtyrern geschrieben und als Feuilletonist und Kritiker gearbeitet.

Albert Simon hat, wie er, den gleichen Weg von Duisburg nach Warschau hinter sich und kehrt nun (im geliehenen BMW, um erfolgreich zu wirken) aus Polen zurück in die alte Heimat. Ein Besuch am Grab seiner Eltern auf dem Friedhof in Meiderich löst Unbehagen aus über das Versäumte und Unausgesprochene zwischen Sohn und Vater, über verpasste Chancen und die bedrückende Endgültigkeit, mit der das Gespräch zwischen den Generationen eines Tages abrupt verstummt ist: „Irgendwie schienen beide, Vater und Sohn, all die Jahre aneinander vorbeigelebt zu haben, unfähig, sich für die Welt des anderen zu interessieren.“ Wer kennt sie nicht, diese späte, bittere Einsicht?

Doch die Frage nach den Eltern, nach ihren Erfahrungen und Verwundungen, steht hier nur am Anfang, sie ist das Initialerlebnis. Der 44 Jahre alte Filmregisseur aus Polen nimmt vom Besuch in der alten Heimat die Idee mit nach Hause, einen Film über seine Eltern zu drehen, über die traumatischen Kindheitserfahrungen des Vaters in den Bombennächten des Zweiten Weltkrieges, über die schwere Arbeit am Hochofen in Duisburg, über die kaschubische Herkunft der Mutter und ihre Flucht vor den Russen bei Kriegsende. Die künstlerische Annäherung an die Biographie der Eltern findet in einem bestimmten historischen Augenblick statt, und so wird daraus eine Reise durch die Gegenwart der Jahre 2014/15, als sich in Polen und der Ukraine längst die Kriegsgefahr andeutete, als die Spannungen mit Russland gefährlich konkret wurden. Meetschen macht aus seiner Erzählung eine Art Road-Movie vom Revier nach Polen, von dort nach Mariupol, wo das heute weltberühmte Stahlwerk die Kulisse für den Film über den Vater abgeben soll, wo aber schon die ersten Bomben einschlagen, Auftakt und Ouvertüre des Krieges, der erst acht Jahre später, im Jahr 2022, vollends entfesselt wird.

Die Gespenster, die der Roman im Titel führt, nehmen auf verschiedene Weise Gestalt an: Mal geht es um das Unausgesprochene in der Familiengeschichte, mal um die Wunden des letzten großen Krieges und die Vorboten neuer militärischer Konflikte. Die unheilbringenden Ideologien, die Feinde der individuellen Freiheit und Entfaltung – so könnte man den Roman auch lesen – sind nicht tot, sie verbreiten bis heute Hass und Gewalt.

Das alles ist ein großer, komplexer, packender Stoff, mit Vor- und Rückblicken, mit verschränkten Zeitebenen und, immer wieder, mit der minutiösen, sinnlichen Vertiefung in den Augenblick, in eine einzige konkrete Begegnung, einen Zufall, ein Zusammentreffen. Doch da ist noch etwas. Verwoben in die Erzählung vom Regisseur und der vielen Widrigkeiten ausgelieferten Spielfilmproduktion ist eine Liebesgeschichte. Albert, unglücklich verheiratet und seiner Frau längst fremd geworden, verliebt sich in die junge Polin Daria. Es ist ein überraschend zarter Erzählfaden inmitten eines turbulenten, manchmal chaotischen, durchweg politischen Geschehens. Aus diesem Erzählfaden, aus dieser unerwarteten Liebe erwächst für Albert Simon die innere und äußere Befreiung: Liebe verwandelt, Liebe setzt ungeahnte Kräfte frei, Liebe kann auch aus den seelischen Verstrickungen einer komplizierten Familiengeschichte und einer gescheiterten Ehe befreien und Neues erschaffen. Auch das wird vom Vagen ins Konkrete weitergesponnen: Daria und Albert erwarten am Ende ihr erstes Kind; die kommende Generation kündigt sich an.

Sich schriftstellerisch mit Herkunft und Prägungen, mit der Kindheit und den eigenen Eltern auseinanderzusetzen, ist in der Literatur nichts Seltenes. Gerade in diesem Jahr hat Martin Becker mit „Die Arbeiter“ seinen eigenen autobiographischen Roman über das Aufwachsen am Rande des Ruhrgebiets geschrieben. Man kann, bei allen Unterschieden, beide Bücher gut nebeneinanderstellen und eine zeittypische, nicht nur zufällige Gemeinsamkeit entdecken: Im Anbetracht neuer Krisen und Kriege, neuer Ängste und Apokalypsen fällt der Halt suchende Blick auf die eigenen Wurzeln, auf das eigene Leben. Das ist, wenn die ganze Welt ins Wanken gerät, immer noch das Kostbarste, was jeder Mensch besitzt.

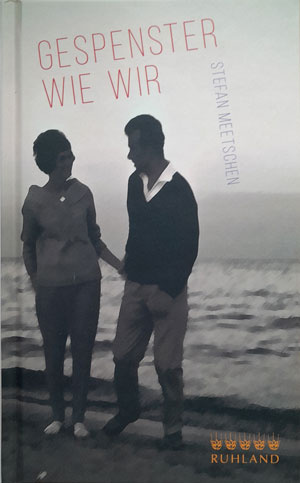

Stefan Meetschen: Gespenster wie wir. Roman. Ruhland 2024. 236 S. ISBN 978-3885091868

Stefan Meetschen: Gespenster wie wir. Roman. Ruhland 2024. 236 S. ISBN 978-3885091868

EUR 24,00