Stell dir vor, es ist endlich die Fußball EM 2024 und die Deutsche Oper in Düsseldorf ist trotzdem bumsvoll. Mich freut es, nach der WM 2006 wieder viele verschiedene Sprachen durch Fußball-Fans aus aller Welt im ÖPNV zu hören. Mich freut es aber auch, dass ein Ort der Hochkultur mitten in der Woche ausverkauft ist. Das Musical Anatevka ist der gute Grund des Abends abseits des Fanmeilentrubels; etwas surreal in der Fußballnation „Deutsche Land“.

Zu meiner Verteidigung spielte nicht die italienische Mannschaft, als ich mich kurzfristig für meinen allerersten Besuch in der Deutschen Oper mitten in der Gruppenspielphase entschied. Richtig gehört, so oft schon in der Walt Disney Hall in L.A. oder im Theatro Municipal in Santiago gesessen, aber kaum auf den Rängen vor der eigenen Haustür. So wie die Squadra Azzurra aus voller Brust wie kaum eine andere Truppe vor Spielbeginn ihre Nationalhymne inbrünstig schmettert, als wäre der Rasen das La Fenice, sei mir ein kurzweiliges Gesangserlebnis im Düsseldorfer Opernhaus erlaubt. Oper ist immer große Fragen, große Gefühle, viel Lachen, viel Schmerz. Aber ich ging ja gar nicht in eine Oper, sondern in ein Musical. Keine Sorge, das Stück in zwei Akten kommt ganz ohne Glitzer-Pompons und Girlgardeschenkel in Netzstrümpfen aus.

Anatevka ist ein fiktives Dorf. Vor 60 Jahren wurde das sog. Progrom-Musical am Broadway uraufgeführt. Statt in abstrakten Sphären einer Staatsräson zu schwadronieren, entscheidet sich Düsseldorf ganz konkrete Fakten zur jüdischen Kultur im Herzen der Stadt zu schaffen. Der Pulitzer-Preisträger Jerry Bock schrieb 1964 das Musical, dessen Geschichte um die Jahrhundertwende spielt. Noch heute sind die in Anatevka aufgeworfenen Grundfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens von universeller Natur: Wo liegt meine Heimat? Was bedeutet mir Familie? Was ist wahre Liebe? Und wieso ist die Welt immerzu ungerecht?

Die Bühnenerzählung eröffnet mit dem ersten gesungenen Wort der Hauptfigur Tevje, einem jüdischen Vater von fünf Töchtern, zusammen mit dem gut 30 Personen starken Chor: Tradition! Höre ich richtig, im Jahr 2024 setzt man in Düsseldorf ganz unpopulär auf einen rückwärtsgerichteten Topos als das Thema der Stunde? Progressiv sein ist doch das neue Radical Chic. Wieso also eignet sich Anatevka im hiesigen Kulturprogramm des aktuellen Zeitgeschehens? Das Musical feiert das Leben, das jüdische Leben. Es geht um den denkenden und fühlenden Menschen, der seine eigene kleine Welt gegenüber der großen weiten Welt zu behaupten versucht. Dabei geht die allgemeine Geschichte von Flucht und Vertreibung weit über die jüdische Geschichte hinaus. Niemand verliert gerne das, wofür es in anderen Sprachen dieser Welt kaum ein Äquivalent gibt: Heimat. Ich mag Heimat, ohne Diskussionen zum Heimatministerium anstoßen zu wollen. Tevje, Sinnbild des wissenden und entscheidenden Familienoberhaupts, wird im Austausch mit der jüngeren Generation herausgefordert, seine Lebensweise zu überdenken. Die drei heiratsfähigen Töchter widersetzen sich der Tradition, dass eine Heiratsvermittlerin die Wahl ihres zukünftigen Gatten vornimmt. So wie Tevje stellen sich auch dem Publikum ganz allgemeine Sinnfragen, welche politischen, rechtlichen, ethischen, kurz weltanschaulichen Bedeutungen bewahrenswert sind. Die unterhaltsamen Dialoge und die musikalische Inszenierung nehmen das hörbar schmunzelnde Publikum mit, Antworten der Moderne dialektisch darauf zu finden.

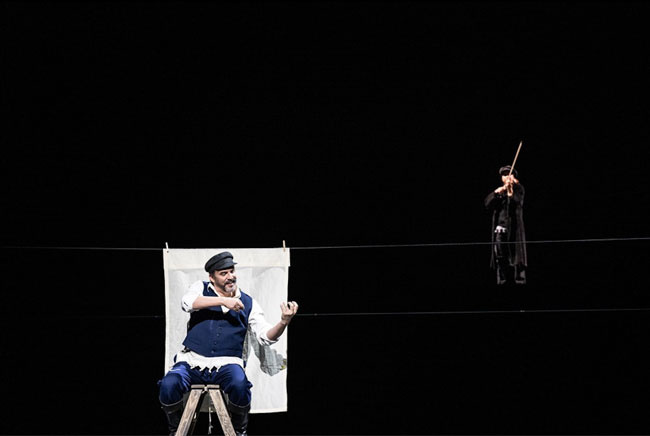

Die Bühne ist gleich zu Beginn in weiße Wäsche gehüllt, eine Metapher, die für die Alltäglichkeiten des Lebens, aber auch für moralische Reinheit und Pflege der inneren Werte steht. Alle Protagonisten auf der Bühne machen einen tollen Job an dem Abend, weil sie Lust auf das Leben spenden und Demut vor dem Sein im Miteinander wecken. Es wird getanzt, wieder getanzt, noch mehr getanzt, auf Bänken, auf Tischen, mit Flaschen auf dem Borsalino-Hut, im Hochzeitsgewand und die deutsche Version von If I were a rich man, ya ba dibba dibba dum, biddy biddy rich yidle-diddle-didle-didle man erklingt, bis die zaristische Polizei kommt und die aktivierenden Töne des Akkordeons verstummen.

Anatevka ist bittere Realität. In der Oblast Kiew, einer Region im Norden der Ukraine, hat der Rabbi Moshe Reuven Azman 2015 nach der russischen Besetzung der Krim ein Dorf namens Anatevka für Flüchtlinge und heimatlose Familien gegründet; ein Exodus der Gegenwart.

Warum berührt mich Anatevka an dem Abend und lässt mich nicht los? Ich bin Didaktikerin. Didakt-was? Didaktik ist die Kunst der Lehre und ich war einige Jahre Lehrerin für Kunst. Gesellschaftliche Verantwortung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das bedeutet, dass die Schule nicht alle Defizite fehlender Zivilcourage oder elterlichen Pflichten abfedern kann; ja da schau an, es gibt nicht nur Rechte, es gibt auch Pflichten. Die Auseinandersetzung mit Kunst allein vermag nicht gegen aktivistische Schwurbeleien bei Pro-Hamas-Demos – oh Verzeihung, Autokorrektur – gemeint sind natürlich pro-palästinensische Demos in Duisburg zu immunisieren. Dennoch braucht es ein wenig mehr, als die politische Forderung nach Pflichtbesuchen von KZ-Gedenkstätten in den dpa-Ticker oder seine X-Timeline reflexhaft zu pumpen. Es braucht ineinandergreifende Maßnahmen, um das größere Bild zu verstehen. Gute Bildung lebt von rekursivem Lernen. Rekursiv ist Lernen dann, wenn überall an jeder Pore der gesellschaftlichen Hautoberfläche sinnstiftende Berührungen immer wieder auf verschiedenen Kanälen und mit unterschiedlichen Intensitäten ins Innere der Black Box gelangen. Aus der Wissenschaft wissen wir, dass Lernen mehrdimensional und auf vielen Ebenen parallel abläuft.

Auch im Musical Anatevka gibt es ein wiederkehrendes Bild. Anatevka heißt im Originaltitel Fiddler on the roof. Ein Geiger, wie bei Anatevka, der mal im Lichtkegel, mal auf der dritten Ebene der Hebebühne erscheint, repräsentiert das diffizile Vermögen, den schönsten Ton aus dem sensiblen Klangkörper zwischen Saite und Stock hervorzulocken. Dieses Bild meint zum einen den Gleichgewichtssinn, sich in der großen Höhe zu halten. Zum anderen meint es dasjenige Äquilibrium, das ich bei jedem Lebensschritt benötige, um zwischen Sturz und Höhenflug einen vernünftigen Umgang mit mir und mit anderen zu erbringen.

Die Deutsche Oper am Rhein zeigt die jüdische Lebensphilosophie von Anatevka als Musical noch bis zum 02. Juli 2024 in Düsseldorf, ab Oktober am Standort Duisburg. Ich empfehle eine rekursive Auseinandersetzung mit dem Geiger auf dem Dach im K20 fortzuführen, wenn in Kooperation mit der ALBERTINA, Wien eine Marc Chagall Ausstellung ab 15. März 2025 in Düsseldorf eröffnet wird.

https://www.operamrhein.de/spielplan/a-z/anatevka/

https://www.kunstsammlung.de/de/exhibitions/marc-chagall

Anatevka

Jerry Bock (Musik), Joseph Stein (Buch), Sheldon Harnick (Gesangstexte)

Jüdische Familiengeschichte mit Broadwaycharme

Musikalische Leitung: Harry Ogg, Christoph Stöcker, Katharina Müllner

Inszenierung: Felix Seiler

Bühne: Nikolaus Webern

Kostüme: Sarah Rolke

Chorleitung: Patrick Francis Chestnut

Licht: Volker Weinhart

Choreographie: Danny Costello

Dramaturgie: Juliane Schunke