Bloodsucking Zombies From Outer Space, Dienstag, 29. März, 20.00 Uhr, Zwischenfall, Bochum

Der Ruhrpilot

Wahl: Grün-Rot passt vorerst nicht zu Baden-Württemberg…Welt

Wahl II: Absturz im Stammland…FAZ

Wahl III: Mappschied in Stuttgart…taz

Wahl IV: Mappus und Homburger missbrauchen Fukushima schon wieder – als Alibi…Frontmotor

NRW: CDU setzt weiterhin auf Neuwahlen…RP Online

NRW II: Wohnungsgesellschaft LEG plant Blockverkäufe…RP Online

Essen: Handgreifliche Linken-Sitzung hat ein Nachspiel…Der Westen

Essen II: Mobil machen auf der A52-Zielgeraden…Der Westen

Dortmund: Mit Hauruck wird der Straßenstrich nicht leer…Der Westen

Dortmund II: Live macht das Kreuzviertel besonders viel Spaß…Ruhr Nachrichten

Dortmund III: Kampf gegen Rechts macht Schule…Der Westen

Bochum: Der VfL stellt die besten Helden von 1997…Pottblog

Oberhausen: 60 Verletzte nach Panik bei DSDS-Autogrammstunde…Ruhr Nachrichten

Umland: Schwarz-Grün hat in Frankfurt 59,3 Prozent…Journal Frankfurt

Umland II: Meschede und eine “undemokratische” Petition…Zoom

BaWü und RP: Grüne räumen ab

Die Grünen sind die großen Gewinner des Wahlabends. In Baden-Würtemberg könnten sie den Ministerpräsidenten stellen. In Rheinland-Pfalz sind sie fast sicher in der Regierung.

Die Grünen sind die großen Gewinner des Wahlabends. In Baden-Würtemberg könnten sie den Ministerpräsidenten stellen. In Rheinland-Pfalz sind sie fast sicher in der Regierung.

Baden-Würtemberg

ZDF: CDU 38,5%, SPD 23,5%, GRÜ 24,5%, FDP 5,2%, Linkspartei 3,0%

Ein Desaster für die Union. Ein Stammland geht nach 58 Jahren verloren. Die Grünen könnten den Ministerpräsidenten stellen und die SPD konnte mit einem blassen Kandidaten nicht von der Wechselstimmung profitieren. Es war eine Abstimmung gegen die Kernkraft und gegen S21. Das wird Folgen haben: Die Kernenergie wird schneller verschwinden als es CDU und FDP im Bund geplant haben. Die Laufzeitverlängerung dürfte Geschichte sein. Klar ist aber auch: So schnell wird sich keine Regierung mehr für ein Großprojekt wie S21 stellen. Großprojekte werden in Deutschland damit in Zukunft fast unmöglich. Das Land ist durch diese Wahl zugleich grüner und konservativer geworden.

Rheinland Pfalz

Prognose ZDF • CDU 35,5%, SPD 36,0%, GRÜ 15,0%, FDP 4,0%, Linkspartei 3,5%

Ministerpräsident Beck zahlt die Zeche für den Skandal um den Nürburgring. Nur lustiger Bär sein reicht nicht mehr. Die Grünen profitieren auch in Rheinland-Pfalz von Fukushima und werden wohl künftig in der Regierung sitzen.

Bund

Für Merkel wird es eng, für Westerwelle enger. Noch nie gab es einen so unbeliebten Aussenminister. Er hat Deutschland im Westen isoliert. Er führte seine Partei in den vergangenen Jahren von Niederlage zu Niederlage – Ausnahme: Hamburg. Keinen Erfolg zu haben und unbeliebt zu sein sind nicht die besten Qualifikationen um Parteichef, Aussenminister und Vizekanzler zu sein. Der Anfang von seinem Ende sollte heute begonnen haben.

Und die Linkspartei? Spielte in beiden Ländern keine Rolle. Nationalpazifismus und Sozialpopulismus kommen nicht mehr an. Für mich eine gute Nachricht.

NRW

Die SPD wird jetzt erst Recht keine Lust auf Neuwahlen haben. Sie wird trotz Kraft kaum profitieren können. Auch Union, FDP und Linkspartei werden alles tun, Neuwahlen zu vermeiden. Schade. In NRW könnte es wie in Rheinland-Pfalz wieder ein drei Parteien Parlament geben. Die SPD sollte in den sauren Neuwahl-Apfel beissen und die Chance ergreifen, die Linkspartei im Westen zu enstorgen.

letzte Woche / diese Woche (kw13)

„You need hands to show the world you’re happy“ – Malcolm McLaren

„You need hands to show the world you’re happy“ – Malcolm McLaren

Erinnern Sie sich? England und Frankreich sind im Krieg mit Libyen, letzterer Staat durch die Anerkennung der Rebellen-Regierung für sein eigenes Verständnis aber nicht wirklich, sondern nur mit der Gaddafi-Fraktion. Das sieht der Rest der Welt wiederum anders. In diesem Zusammenhang ein Gruß an die Türkei: Ehrenwerter Versuch! Die „Welt“, also die UN, hatte die Einrichtung einer Flugverbotszone erwirkt, die nun die NATO durchsetzen soll. England ist aber auch in der NATO. Schießen die dann auf ihre eigenen Flugzeuge, wenn diese jenseits des UN-Mandats operieren? Kaum. Müsste also nicht jemand anders als die NATO das Flugverbot überwachen? Oder gilt für die Franzosen und Engländer als fröhliche Anarchisten mit kolonialer „Zuständigkeit“ eine Sonderregelung?

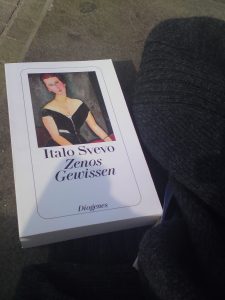

Leider habe ich es letzte Woche verpasst, diese Frage mit meinen Bekannten englischen oder französischen Migrationshintergrundes zu diskutieren. Stattdessen war ich endlich einmal in der Essener Proust Buchhandlung und habe mir „Zenos Gewissen“ von Italo Svevo gekauft. Lag da rum. Kritiken und Texte auf Buchrücken versuchen ja immer zu erzählen, wie man etwas zu lesen hat – auch deshalb lese ich solche Empfehlungen am ehesten entweder nach der Lektüre oder nur dann, wenn ich das Buch eh nicht lesen, den Film nicht schauen, das Album nicht hören will. Diesmal aber fühlte ich mich sicher in meiner Herangehensweise an das Buch, las den Buchrücken und musste lächeln: „Italo Svevo“ heißt tatsächlich „der italienische Schwabe“. Weitere gute Sätze: „Eine grandiose Parodie auf die Psychoanalyse, noch bevor sie überhaupt populär wurde.“ „Der Spiegel: Eine grandiose Beichte“. Haha.

Leider habe ich es letzte Woche verpasst, diese Frage mit meinen Bekannten englischen oder französischen Migrationshintergrundes zu diskutieren. Stattdessen war ich endlich einmal in der Essener Proust Buchhandlung und habe mir „Zenos Gewissen“ von Italo Svevo gekauft. Lag da rum. Kritiken und Texte auf Buchrücken versuchen ja immer zu erzählen, wie man etwas zu lesen hat – auch deshalb lese ich solche Empfehlungen am ehesten entweder nach der Lektüre oder nur dann, wenn ich das Buch eh nicht lesen, den Film nicht schauen, das Album nicht hören will. Diesmal aber fühlte ich mich sicher in meiner Herangehensweise an das Buch, las den Buchrücken und musste lächeln: „Italo Svevo“ heißt tatsächlich „der italienische Schwabe“. Weitere gute Sätze: „Eine grandiose Parodie auf die Psychoanalyse, noch bevor sie überhaupt populär wurde.“ „Der Spiegel: Eine grandiose Beichte“. Haha.

Im Grunde gilt aber natürlich: Weder Spiegel noch Bild, und die anderen auch erst, nachdem man sozusagen das Buch der Geschehnisse selbst gelesen hat. Eine Kommentatorin der Süddeutschen meinte gar, die Staaten der Welt hätten zuerst „die Herzen über den Zaun geworfen“, um dann quasi bewaffnet hinterherzuspringen. Deutsche Kriegslyrik, da ist sie wieder, zum Glück bislang nur im Dienste zweier anderer europäischer Staaten. Oh, ich vergaß: Selbstredend auch im Dienste potentieller grüner Außenminister und Rechts-Sozen wie Siggi G. von und zu Seeheim. (Als Nahles rüberkam wie von Gaddafi geduzt, das war auch schön.) Und Joseph Fischer raunzt Identifikationsbegriffe wie bei seinem großen Krieg. Sie erinnern sich? Diese spezielle Fortsetzung der Ostpolitik von Willy Brandt, interpretiert á la Rot-Grün im Einheitsrausch.

Super-GAU in der Endlosschleife

Letztes Wochenende – immerhin lag das Erdbeben vor Japan da auch schon gut eine Woche hinter uns – konnten wir uns endlich anderen Dingen zuwenden: Bestimmte Dinge entwickelten sich gut, und die Libyen-Bombardements sorgten für ein wenig Abwechslung. Und für ein gutes Gewissen, wenn man nicht gerade ein Deutscher war. Was Japan betraf: Endlich Fortschritte, Hoffnung, sogar Strom, mitten im Atomkraftwerk. Jetzt meldet sich das Atomkraftwerk zurück. „Millionenfach erhöhte Strahlung gemessen“, rein landtagswahlmäßig nicht schlecht, doch wenn die ganze Sache jetzt in so eine Endlosschleife reinläuft, ist damit natürlich auch keinem Menschen gedient.

Die Gefahr sei „noch lange nicht gebannt“, sagt Yukiya Amano, der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA); die Sache kann sich also noch hinziehen. Andererseits: Amano wäre nicht Amano, wenn er nicht zugleich auch „positive Signale“ sähe. Jawohl. Wie am letzten Wochenende: die Wiederherstellung von Stromleitungen in dem ein oder anderen Reaktorblock. Na sicher: „Es muss aber noch mehr getan werden, um die Situation zu einem Ende zu bringen.“ IAEA-Chef müsste man sein.

Ist es nun schon ein Super-GAU oder nicht? Ab wann kann, darf, soll man überhaupt von einem Super-GAU sprechen? Das ist freilich Auslegungssache, so ein Auslegungsstörfall. Man kann von einem Super-GAU in Fukushima sprechen, deshalb darf man es auch. Ob man es dagegen auch tun soll, ist schon allein deshalb ein wenig in Zweifel zu ziehen, weil der Begriff den Eindruck erwecken könnte, als sei´s das jetzt im Großen und Ganzen gewesen. Als könne es nicht mehr schlimmer werden. Da hat aber Herr Amano Recht: die ganze Sache wird sich noch eine Weile hinziehen. Entsetzen in der Endlosschleife.

The Blue Van

The Blue Van, Montag, 28. März, 21.00 Uhr, Stadtgarten / Studio 672, Köln

Der Ruhrpilot

Umland: Demonstrieren an der Deutzer Werft…Kölner Stadtanzeiger

Umland: Demonstrieren an der Deutzer Werft…Kölner Stadtanzeiger

Umland II: #AntiAKW #Berlin…Spreeblick

Umland III: Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz…Ruhr Nachrichten

NRW: „Wir brauchen weiterhin Kohlekraftwerke“…Welt

NRW II: Ansturm auf Grüne Energie…Welt

Essen: Die Töchter der göttlichen Liebe sagen Tschüss…Der Westen

Essen II: Gagfah im Häuserkampf in Dresden…FAZ

Essen III: Wie geht es mit dem JZE weiter?…Coolibri

Dortmund: Zimmer mit Aussicht im U-Turm…Der Westen

Dortmund II: 10/04 DERHANK liest Y, und N macht Musik…Unruhr

Duisburg: SPD, Linke und Grüne wollen einen Etat 2011 ohne Kahlschlag…Der Westen

Dortmund: Die Nordstadt und die Null-Toleranz-Strategie

Die Dortmunder SPD will die Probleme der Nordstadt durch eine Null-Toleranz-Strategie lösen. Selbst kleine Ordnungswidrigkeiten, wie das Schlafen im Auto, sollen laut Der Westen erbarmungslos verfolgt werden:

Wer im Auto übernachtet, muss mit einer kostenpflichtigen Verwarnung rechnen. Wer ein Gewerbe anmeldet und ihm nachgeht, muss sich auf eine Prüfung gefasst machen. Wer duldet und daran verdient, dass seine Wohnungen hoffnungslos überbelegt sind, muss sich gefallen lassen, dass Sicherheit, Statik und Brandschutz begutachtet werden und dass die Stadt das gesamte Repertoire der Bauvorschriften aus dem Köcher zieht. Wildes Parken, ein vermüllter Fredenbaumpark – all das will die SPD jetzt konsequent bekämpft wissen.

Das klingt erst einmal gut: Der Druck auf die Problemmilieus und verantwortungslose Vermieter wird erhöht. Die werden dann, so die Idee, aus Dortmund verschwinden. Plausibel. Oder?

Geoff Berner

Geoff Berner, Sonntag, 27. März, 19.00 Uhr, Christuskirche, Bochum

Der Ruhrpilot

Protest: Tausende bei Auftaktkundgebung gegen Atomkraft in Köln…Ruhr Nachrichten

Protest: Tausende bei Auftaktkundgebung gegen Atomkraft in Köln…Ruhr Nachrichten

NRW: Kraft will Schuldenbremse…RP Online

NRW II:: Erdgas-Probebohrungen unterbrochen…Der Westen

NRW III: WestLB mit dreistelligem Millionenverlust…Neue Presse

Ruhrgebiet: Millionenstreit im Weltkulturerbe Zollverein…WAZ Rechercheblog

Ruhrgebiet II: Autos brennen im Revier…RP Online

Ruhrgebiet III: Immobilien-Investoren skeptisch…Spiegel

Bochum: Debatte über Frauen, Fußball und Geld…Der Westen

Bochum II: IHK verabschiedet Tillmann Neinhaus…Ruhr Nachrichten

Bochum III: Die kleine Rache der Staatsschützer…Bo Alternativ

Dortmund: SPD für Null-Toleranz-Linie in der Nordstadt…Der Westen

Duisburg: Zukunft des Kulturzentrums Hundertmeister ungewiss…Der Westen

Essen: Atom-Krise belastet den Etat der Stadt Essen…Der Westen

Essen II: Sekten-Info verzeichnet sprunghaften Zuwachs an Ratsuchenden…Der Westen

Umland: Lit.Cologne zeichnet Debütautor Tino Hanekamp aus…Ruhr Nachrichten

Medien: Was werden uns Leserreporter und Bürgerjournalisten bescheren?…Zoom

Apple: iPad 2 – gekauft beim mStore in Bochum…Pottblog

Bücher: Digital ist besser…Indiskretion Ehrensache