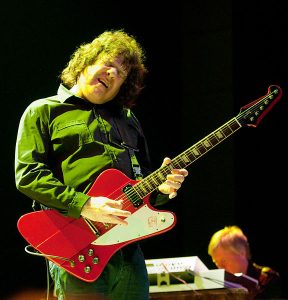

Fahren wir fort mit dem kleinen Grundkurs für Revolutionäre! Gestatten Sie bitte, dass ich einmal kurz mich selbst zitiere. Nur so als Einstieg: Eine revolutionäre Situation entsteht …, wenn nach einer langen Periode relativer Prosperität die tendenzielle ökonomische Aufwärtsentwicklung … abreißt. Und nun schauen Sie sich bitte einmal diese Grafik an! Sie zeigt das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Ägypten.

Okay, die Weltbank-Daten, die der Google-Grafik zugrunde liegen, sind nicht preisbereinigt. Und die Inflationsrate ist in Ägypten schon deutlich höher als bspw. bei uns. Sie liegt, oder besser: lag stets so zwischen 5 und 20 %. Genaueres hier – CIA-Zahlen, das sind eigentlich immer die besten. Denen können Sie wirklich vertrauen. Und hier finden wir auch Zahlen zum BIP. Klarer Fall: auch real lag das ägyptische Wachstum deutlich über dem in Deutschland, der EU oder den USA.

Jahr 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

BIP (real) 6,3 5,1 3,5 3,2 3,0 4,1 5,1 5,5 5,8

Wachstum in Prozent

Selbstverständlich: diese Steigerungsraten werden auf einem wesentlich niedrigeren Niveau erzielt. Ägypten ist ein armes Land. Zum Beispiel auch viel ärmer als Tunesien, das BIP pro Kopf ist am Nil gerade mal halb so hoch. Ägypten liegt mit 1.739 US$ auf dem 118. Platz weltweit. Tunesien steht mit dem 96. nicht so deutlich weiter vorn, hat aber mit 3.398 US$ beinah das Doppelte zu verteilen. Ginge es also nach der absoluten Höhe des Volkseinkommens, hätte Tunesien nie und nimmer den Anfang im revolutionären Prozess Arabiens machen können.

Das Wohlstandsniveau ist – revolutionstheoretisch betrachtet – keine relevante Größe. Auch die beeindruckenden Wachstumsraten Ägyptens bieten keinerlei Erklärung für umstürzlerische Bestrebungen. Zumal sie zum Ende des letzten Jahrzehnts noch einmal deutlich zugelegt hatten. Allerdings hat am ägyptischen Wachstumstyp so einiges nicht gestimmt. So ist zum Beispiel aus der einstigen Kornkammer Afrikas und des Nahen Ostens über die Jahre der weltweit größte Importeur von Weizen geworden. Und der Weizenpreis steigt unaufhaltsam.

Seit dem Juni 2010 bis Ende Januar, also in sieben / acht Monaten, hat der Weltmarktpreis für Weizen um 70 Prozent zugelegt. Die Folgen sind hierzulande überschaubar, für Ägypten allerdings dramatisch. Wir werden uns darauf einstellen müssen, für jedes Brötchen zwei bis drei Eurocent mehr berappen zu müssen. Wie viel von den vier Prozent, die McDonalds mehr für den Einkauf seiner Lebensmittelrohstoffe hinblättern muss, wie viel der Fast-Food-Konzern auf jeden Burger wird umlegen können, kann ich Ihnen nicht sagen. Die kleinen Burger kosten den Endverbraucher gegenwärtig genau einen Euro. Was soll McDonalds da machen?!

Auch wenn revolutionstheoretisch die Höhe des BIPs zunächst einmal zu vernachlässigen ist, liegt es auf der Hand, dass ein Land wie Ägypten von der explosionsartigen Erhöhung des Weizenpreises in ganz anderer Weise getroffen wird. 1.739 US$ BIP pro Kopf und Jahr, d.h. jedem Ägypter stünden täglich gerade einmal fünf Dollar zur Verfügung – unter der Annahme, dass das Volkseinkommen gleich verteilt wäre. Das ist es bekanntlich nicht.

Die privaten Haushalte müssen noch etwas Anderes kaufen als Weizenprodukte, und die Preise für die anderen Lebensmittelrohstoffe schießen in vergleichbarer Weise in die Höhe. Außerdem müssen aus dem BIP auch die Staatsausgaben bestritten werden. Zwar zeigt sich der Westen bei der Finanzierung des staatlichen Unterdrückungsapparats „großzügig“; dennoch liegt der Pro-Kopf-Anteil für die Militär- und Polizeiausgaben deutlich höher als bspw. bei uns. Letztlich bleibt auch in Ägypten das Volk auf den Kosten für seine Unterdrücker sitzen.

Die exponentielle Steigerung der Rohstoffpreise wird freilich auch getrieben von der Spekulation an den Lebensmittelbörsen. Man mag darüber streiten, wie hoch der Anteil der Spekulation am Weizenpreis ist. Man kann nicht darüber streiten, dass Spekulanten nur dort spekulieren, wo es etwas zu spekulieren gibt. So liegt die tiefere Ursache für diese verheerende Preisentwicklung darin, dass in diesem Jahr – und absehbar auch in der weiteren Zukunft – die Nachfrage das Angebot, also die weltweite Weizenproduktion bei weitem übersteigt. Die FTD schreibt:

„Laut Prognosen der Uno-Landwirtschaftsorganisation FAO wird die weltweite Produktion von rund 680 Millionen Tonnen im Vorjahr auf rund 650 Millionen Tonnen in der Erntesaison 2010/11 sinken. Dagegen dürfte die Nachfrage von 659 auf 666 Millionen Tonnen zulegen. Verantwortlich für die Verknappung sind schlechte oder geringe Ernten. Diese sind Folge von Dürren in wichtigen Anbauländern wie Russland, anderen ehemaligen Sowjetrepubliken und in China sowie von Überschwemmungen wie in Australien.“

Russland bspw. hat seine Weizenexporte vorläufig völlig gestoppt. Die Angebotsverknappung trifft auf eine sprunghaft angestiegene Nachfrage. Mehr als alle Spekulation fällt dabei ins Gewicht, dass (ausgerechnet) „die Regierungen nordafrikanischer Staaten aus Angst vor weiteren Protesten gegen die hohen Preise das Getreide auf(kaufen). Marktteilnehmer rechnen in der nahen Zukunft weiterhin mit starkem Kaufinteresse vor allem aus Nordafrika und dem Nahen Osten.“ Ein Teufelskreis. Wer die Anhäufung der Missernten in 2010 für ein singuläres Ereignis hält, mag prinzipiell Recht haben. Doch bislang sind entsprechende Katastrophenmeldungen aus aller Welt nicht weniger geworden.

Es scheint, dass bedingt durch den Klimawandel katastrophenbedingte Ernteausfälle tendenziell zunehmen. Eine angebotsdämpfende Wirkung hat zweifellos die Exportsubventionspolitik der großen Lebensmittelrohstoffexporteure, von der man mit einigem Recht sagen kann, dass hier der Imperialismus seine hässliche Fratze zeigt. Wie es möglich ist, dass ausgerechnet französische Bauern an der Spitze militanter Globalisierungsgegner mitmarschieren, bleibt unter diesen Umständen jedoch äußerst rätselhaft.

Zugegeben: letztlich bleibt die Entwicklung auf der Angebotsseite der Lebensmittelrohstoffmärkte spekulativ. Dagegen ist die Sachlage auf der Nachfrageseite ziemlich klar: das starke Bevölkerungswachstum ist – zumindest in den nächsten Jahrzehnten – ungebrochen. Es werden immer mehr Menschen zu ernähren sein – was prinzipiell gewiss möglich wäre, wenn sich ein ökonomischer Mechanismus etablierte, der zu einer Ausdehnung der Anbauflächen führte. Nach wie vor ist jedoch genau das Weltwirtschaftssystem vorzufinden, das aus der Kornkammer Ägypten den größten Weizenimporteur der Welt gemacht hat.

Niemand verhungert in Ägypten. Und dort, wo verhungert wird, machen die Menschen keine Revolution. Es revoltieren diejenigen, deren Entwicklungsperspektiven auf unabsehbare Zeit versperrt sind. Dies ist die ökonomische Erklärung für die gegenwärtige Situation in Ägypten wie in ganz Nordafrika. Freilich: die Ökonomie erklärt nicht alles. Doch ohne den sprunghaften – und nicht wieder rückgängig zu machenden – Anstieg der Lebensmittelpreise bleibt die revolutionäre Situation in Ägypten und den anderen Ländern unerklärlich.