Astairre, Freitag, 28. Januar, 20.00 Uhr, Druckluft, Oberhausen

Der Ruhrpilot

NRW: Mappus wirft Kraft Verschwendung vor…RP Online

NRW: Mappus wirft Kraft Verschwendung vor…RP Online

NRW II: Walter-Borjans erklärt NRWs Milliardenfund…Der Westen

Ruhrgebiet: Duisburger ärgern sich über Loveparade-Satire…RP Online

Ruhrgebiet II: Dortmunder Tiefenbohrung…FAZ

Ruhrgebiet III: RAG prüft Bau von Unter-Tage-Wasserkraftwerken…Der Westen

Duisburg: Götz George enttäuscht von Duisburg…Ruhr Nachrichten

Duisburg II: Djäzz-Demo am Samstag…Coolibri

Medien: Neue Werkstatt-Publikation des netzwerks recherche…Zoom

Blogs: Web Videotage suchen Unterstützer…Webvideotage

Heimat & Weltall – Es kommt darauf an, was man weglässt

Frank Zappa trifft auf Radiohead: Literarische Altersmilde und ironisch-provokative Selbstinszenierung trafen sich auf Einladung der Literarischen Gesellschaft Bochum auf dem Betonboden, der die Welt bedeutet. Der Autor Enno Stahl und der Blogger Carsten Marc Pfeffer gewährten bei ihrer Lesung im Bochumer Rottstr5-Theater Einblicke in ihr literarisches Schaffen. Die Autoren treffen sich im Punk und Trash, arbeiten jedoch grundverschieden. Der eine rüttelt an den Tabus, der andere packt sie sanft in Watte.

Im anschließenden Autorengespräch befragte Germanistikdozent Markus Tillmann die zwei zur Situation deutschsprachiger Gegenwartsliteratur und der Suche nach neuen literarischen Formen.

Carsten Marc Pfeffer ist die Nervosität deutlich anzumerken. Es dauert jedoch nicht lange, bis er seinen Flow gefunden hat. Der Bochumer ist Blogger, Musiker und Dramaturg. Pfeffer liest zwei Beiträge aus seinem Local Heroe`s Diary: Weil es Liebe ist und Ein Fest für Boris (A-Seite). Pfeffer sagt, dass er zwar früher schon viel herumprobiert habe, aber eigentlich noch am Anfang seines literarischen Schaffens stehe. Das ist es jedoch, was seine Texte authentisch wirken lässt. Das Eckige, das Kantige, die Brüche sind es, die schließlich verfangen. Pfeffers Texte besitzen Aktualität, Präsenz und zeugen vom Versuch des Experimentellen. Die schöpferische Zerstörung von literarischen Formen betreibt er souverän und gerne provokativ. Pfeffer erklärt, er modelliere so lange, bis er es selber glaube. Das Publikum belohnt den Mut und die semantischen Grenzübertritte.

„Ein bisschen Ecstasy in den Tee wäre die gerechte Strafe.“

Enno Stahl ist promovierter Germanist, Schriftsteller und Performer. 1988 gründete im Anschluss an seine Mitherausgeberschaft der Literaturzeitschrift ZeilenSprung den KRASH Verlag. Gefeiert wird er für seine „vitale, wendige High Speed Prosa“, mit der es ihm gelingt, Sozialisation literarisch einzufangen. Dazu widmet er sich einer Schau der Arbeitslosenwelt und den damit verknüpften Auswirkungen auf die menschliche Mentalität. Hierbei bedient er sich einer besonderen Erinnerungstechnik, bei der er zurückgeht zu Vergangenem und es in die Gegenwart holt. Stahl erklärt, man müsse viel „dran rummachen, dass die Sprache so schnörkellos und schlicht wird“.

Stahl ist „bekennender sozialer Realist“. In seinen Büchern widmet er sich Orten, Wegen und Pflanzen. Ein Aufbrechen alter literarischer Formen? – Nein. Das sei nicht das, was er will. Ein Abbild der Gegenwart möchte er liefern, Bilder die irgendwie „peppig“ sind. Seine Texte müssen auch nicht chronologisch gelesen werden, sagt er. Stattdessen könne man als Leser eine eigene Lesart finden. Stahl gibt zu, er sei auch ein wenig punksozialisiert. Aber Worte wie „Prollschlampe“ klingen in dem ausgearbeiteten und glatt gefeilten literarischen Kontext, in den Stahl sie bettet, brav und anständig. Er schreibt über die 80er Jahre, die Penne und Krawattennudeln, lässt seine Charaktere „Der letzte macht das Licht aus“ sagen und beschreibt aufgetragenen Lippenstift als „kitschigen Kranz“. Die Auszüge, die Stahl aus seinem aktuellen Buch Heimat und Weltall aus dem Jahr 2009 liest, sind deutlich temporeicher als die Passagen aus seinem Roman Diese Seelen von 2008.

Recherchieren für die Gegenwart

Ob Literatur aufrütteln helfen kann, sei ihm egal, sagt Stahl. Stattdessen plädiert er für eine grundsätzliche Kritik der demokratischen Gesellschaften, „die – wie alle immer sagen – die beste aller möglichen Welten sei“.

Er findet es belästigend, dass die nachfolgenden Generationen immer noch nationalsozialistische Geschichten erzählen müssen. Er vermutet, dass er es vielleicht nicht ertragen kann und nicht ertragen will, politisch tätig zu sein. Er ist auch der Ansicht, Literatur müsse nicht per se politisch sein, sie werde es lediglich durch Ideologiekritik. Stahl hat etwas gegen inhärente Politizität und „diese Neue Subjektivität“. Indem er ein bestimmtes soziales Milieu schildert, hebt er politische Angelegenheiten in seinen Protagonisten auf, so dass die Dinge auf einer Metaebene anders werden und Gestalt annehmen. Für Pfeffer hingegen ist Literatur als Kunstform „immer schon politisch, weil sie immer auch eine Differenz aufmacht.“

150 Jahre Rudolf Steiner – „Aber ich hab’ doch nichts davon gewusst!“

Am 27. Februar 2011 feiert Rudolf Steiner, Begründer der Waldorfschulen, seinen 150 Geburtstag. Doch nicht überall huldigt man dem „Universalgenie Steiner“. In der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ, erschien eine Artikelserie, die es Steiner- und Waldorf-Anhängern unmöglich macht, weiter zu behaupten: „Aber ich hab’ doch nichts davon gewusst!“ Von unserem Gastautor Andreas Lichte.

Endlich! Endlich schreibt auch eine „normale“ Tageszeitung Klartext über Rudolf Steiner. Andreas Hirstein, Ressortleiter Wissen der NZZ, legt eindrucksvoll dar, was bereits auch bei den Ruhrbaronen zu erfahren war: Dass Steiner ein selbsternannter Hellseher und notorischer Rassist ist.

Andreas Hirstein, NZZ, über den Hellseher Rudolf Steiner, „Ein Jesus aus Nazareth und einer aus Bethlehem“:

„(…) Wirkliche Erkenntnis sei immer übersinnlich [Zitat Steiner]: «Das müssen wir uns immer wiederum vor die Seele stellen, dass wir nicht aus Urkunden schöpfen, sondern dass wir schöpfen aus der geistigen Forschung selbst», sagt er. Oder: «Meine Erkenntnisse des Geistigen, dessen bin ich mir voll bewusst, sind Ergebnisse eigenen Schauens». Steiner formuliert offen einen hellseherischen Anspruch, eine Quelle des Wissens, die nur Initiierten wie ihm offensteht und die ihn zu ganz neuen Erkenntnissen (…) führt. (…)“ Sein „Wissen will Steiner dem geistigen Weltgedächtnis, der Akasha-Chronik, entnommen haben. (…)“

Andreas Hirstein, NZZ, über den Rassisten Rudolf Steiner, „Rassistische und antisemitische Tendenzen“:

„(…) Problematisch bei Steiner ist aber, dass sein Rassismus aus den von ihm postulierten Evolutionsstufen der Menschheit folgt. Will man das Rassendenken loswerden, droht das gesamte Gedankengebäude zusammenzubrechen.

(…) Die weisse «Rasse» ist in Steinerscher Terminologie die am «Geiste schaffende Rasse» – die Avantgarde der Menschheit also: «Die Menschen würden ja, wenn die Blauäugigen und Blondhaarigen aussterben, immer dümmer werden, wenn sie nicht zu einer Art Gescheitheit kommen würden, die unabhängig ist von der Blondheit. Die blonden Haare geben eigentlich Gescheitheit.» Die übrigen «Rassen» sind in diesem Sinne nur überflüssige Abfallprodukte der Evolution. Indianer sieht er als «degenerierte Menschenrasse», schwarze Afrikaner seien eine zurückgebliebene Rasse. (…)“

„Töne wie aus einer undichten Gummizelle!“

„Töne wie aus einer undichten Gummizelle!“ sagt Harry Rowohlt über Rudolf Steiner. Was hat der, Zitat wikipedia, „Schriftsteller, Kolumnist, Übersetzer, Rezitator und Schauspieler“ mit Steiner zu tun? Harry Rowohlt hat eine Erfahrung gemacht, und beschreibt sie hier, Seite 2

Ist Rudolf Steiner psychisch krank? Wenn ja, wie lässt sich das feststellen? Wie wäre es damit, Steiner zu lesen? Unten ein link zu einem Vortrag Steiners, der unzweifelhaft rassistisch ist. Aber spannender als diese Feststellung ist die Frage, wie Steiner sein Programm „Die weiße Rasse ist die zukünftige, ist die am Geiste schaffende Rasse“ begründet:

Warum ist das so, Zitat Steiner: „Auf der einen Seite hat man die schwarze Rasse, die am meisten irdisch ist. Wenn sie nach Westen geht, stirbt sie aus. Man hat die gelbe Rasse, die mitten zwischen Erde und Weltenall ist. Wenn sie nach Osten geht, wird sie braun, gliedert sich zu viel dem Weltenall an, stirbt aus.“

Besuchen Sie Steiner in seiner „Gummizelle“, seien Sie Zeuge von Steiners „Kampf zwischen Vorderhirn und Hinterhirn im Kopf“. Und sagen Sie bitte nicht mehr: „Aber ich hab’ doch nichts davon gewusst!“

link zu: Rudolf Steiner, „Vom Leben des Menschen und der Erde – Über das Wesen des Christentums“, GA 349, Dritter Vortrag, Dornach, 3. März 1923

Ruhrbarone zu Waldorfschule, Rudolf Steiner, Anthroposophie – kleine Auswahl:

„Waldorfschule: Vorsicht Steiner“, Interview mit Andreas Lichte

„Wie gut sind Waldorfschulen?“, Erfahrungsbericht einer Mutter

„Waldorfschule: Curriculum und Karma – das anthroposophische Erziehungsmodell Rudolf Steiners“, von Prof. Klaus Prange, Erziehungswissenschaftler

Fashionweek: Gestörtes Körperbild – next Level

Es war eine dieser kleinen Pseudosensationsmeldungen bei „Punkt zwölf“ auf RTL: „Das hat es bei der Fashionweek auch noch nie gegeben“, lispelt Katja Burkard in die Kamera. Und fügt hinzu, dass immer mehr Designer männliche Models in ihren Damenkollektionen auf dem Laufsteg schickten. Und natürlich erklärt der nachfolgende Bericht angeblich, warum das so sei. Von unserem Gastautor Honke Rambow

Es war eine dieser kleinen Pseudosensationsmeldungen bei „Punkt zwölf“ auf RTL: „Das hat es bei der Fashionweek auch noch nie gegeben“, lispelt Katja Burkard in die Kamera. Und fügt hinzu, dass immer mehr Designer männliche Models in ihren Damenkollektionen auf dem Laufsteg schickten. Und natürlich erklärt der nachfolgende Bericht angeblich, warum das so sei. Von unserem Gastautor Honke Rambow

Dieses Versprechen wird bei RTL wie so oft nicht eingelöst. Tatsächlich aber geht es hier nicht um den Versuch drittklassiger Designer sich durch eine Transenshow in die mediale Öffentlichkeit zu zwängen. Auch Gaultier lässt Männer in Kleidern laufen und selbst das Traditionshaus Givenchy setzt in seiner aktuellen Kampagne auf einen gut versteckten Crossdressing-Effekt. Es geht nicht darum, dass das Spiel mit den Geschlechtern vorgeführt wird – den meisten Betrachtern wird es gar nicht auffallen. Zu perfekt sitzt das Makeup, es gibt keine angeklebten Gummibrüste, die Frauen-Haute-Couture schmiegt sich perfekt um die ausgezehrten Männerleiber und die etwas zu muskulösen Arme sind wir von Madonna gewöhnt.

Die chronisch blauäugigen Reste einer Schwulenbewegung, werden hier bereits wieder einen weiteren Schritt der Akzeptanz sehen. Aber der Weg in den Mainstream ist das nicht, denn im KIK-Katalog sucht man Crossdressing vergeblich. Da der Geschlechterwechsel nicht offen zur Schau getragen wird, geht es hier sicher nicht um ein Plädoyer für die Akzeptanz von Transgender. Es geht noch nicht einmal um Schock oder Skandal.

Tatsächlich spielt der Trend zu Travestie-Models in eine ganz andere Richtung. Er ist ein nächster Schritt in der Mager-Model-Debatte, beziehungsweise der Versuch, diese auszuhebeln. Weibliche Models ohne erkennbare Oberweite stehen in der Kritik. Also lasse ich Männer als Frauen laufen, denn die haben naturgegebenermaßen keine störenden Brüste. Genauso wie sie auch keine Hüften haben. Sie geben also ein perfektes präpubertäres Kindfrau-Bild ab, das bei echten Frauen nur durch krankhafte Magersucht zu erreichen ist. Dass auch die männlichen Models längst keine normalen Körperformen mehr haben, wird immer noch geflissentlich übersehen, da Essstörungen eher ein weibliches Problem sind. In der europäischen Herrenmode dominiert aber auch schon lange das Bild vom schmalschultrigen dürren Knaben, der die hormonellen Wirren noch vor sich hat. Körperformen werden in beiden Geschlechtern weggehungert.

Der Effekt ist fatal: Ist schon das weibliche Model ein kaum erreichbares Schönheitsideal für gesunde Frauen, so ist es das männliche Model in Frauenkleidung auf gar keinen Fall mehr. Was die tatsächliche Kleidung angeht, haben Designer schon seit Jahren für die Straße kaum noch Relevanz. Die Trends werden längst von H&M und Streetwearfirmen gesetzt. Doch das Körperideal wird immer noch in den Haute-Couture-Schauen geprägt. Und da wird gerade ein weiterer Schritt in eine katastrophale Richtung getan.

Citykiller

Das Centro wird ausgebaut. 17.000 Quadratmeter kommen noch einmal dazu. Der Citykiller wächst. Der Tod der Innenstädte geht weiter.

Das Centro wird ausgebaut. 17.000 Quadratmeter kommen noch einmal dazu. Der Citykiller wächst. Der Tod der Innenstädte geht weiter.

Das Centro wächst. 17.000 Quadtratmeter kommen dazu. Für die im Koma liegende Oberhausener Innenstadt ist das der endgültige Todesstoß. Ihr Leiden könnte ein Ende finden. Aber auch für andere Innenstädte schlägt langsam aber sicher das Totenglöckchen. Der Limbecker Platz in Essen, das neue ECE-Zentrum auf dem Gelände der ehemaligen Thier-Brauerei in Dortmund, ein neues Zentrum in Recklinghausen, eines in Dorsten und in ein paar Jahren auch noch eines in Bochum – das Ruhrgebiet ist dabei, seine ohnehin nicht ansehnlichen Innenstädte komplett zu ruinieren. Was mich wundert ist, wie wenig Widerstand es dagegen gibt. Wie weitgehend tatenlos die Menschen zuschauen, wie ihre Städte zerstört werden. Erinnert sich noch einer daran was eine Stadt ist? Wie das riecht und sich anfühlt – Stadt. Das war über Jahrhunderte ein bunter Ort, ein Ort der Überraschungen wo die unterschiedlichsten Menschen zusammen kamen. Es war oft laut, manchmal gefährlich. Chaotisch. Es gab was zu entdecken. Es hatte Qualität. Und jetzt lassen wir zu, das Politiker, Unternehmer und Stadtplaner einen Citykiller neben dem anderen bauen. Schaut Euch einmal die Stiftung des Citykiller-Marktführers ECE an. Sie heißt „Lebendige Stadt“. Da kann man was lernen:

Im Stiftungsrat, der vom ehemaligen Minister für Wirtschaft und Arbeit des Saarlands, Hanspeter Georgi, geleitet wird, sitzen noch NRWs ehemalige Bauminister Lutz Lienenkämper, Essens OB Paß (CDU) und Jürgen Roters (SPD), der Oberbürgermeister der Stadt Köln. Um nur einige zu nennen.

So geht Lobby.

Wer so gute Kontakte hat, muss sich doch keine Sorgen um die Bürger machen. Der hat die Politik in der Tasche und gute Freunde in den Parteien. Und kann zusammen mit den anderen Einkaufszentrumskonzernen wie der mfi aus Essen in aller Ruhe eine Innenstadt nach der anderen plattmachen.

Wer wissen will, wie Essen, Dortmund und Bochum ein ein paar Jahren aussehen, sollte mal in die Oberhausener Innenstadt fahren und sich fragen: Soll so meine Stadt aussehen?

Götz Widmann

Götz Widmann, Donnerstag, 27. Januar, 20.00 Uhr, Bahnhof Langendreer, Bochum

Der Ruhrpilot

Dortmund: Nur 707 Besucher in drei Wochen – hat der U-Turm ein Akzeptanzproblem?…Der Westen

Dortmund: Nur 707 Besucher in drei Wochen – hat der U-Turm ein Akzeptanzproblem?…Der Westen

NRW: Plötzlich weniger Schulden…Welt

NRW II: Röttgen fordert Rücktritt des NRW-Finanzministers…RP Online

Fussball: Jungstar Draxler schießt Schalke ins Halbfinale…Spiegel

Verkehr: Drittes Gleis für Betuwe-Linie kommt nun doch…Der Westen

Loveparade: Stadttochter DU-IT im Visier der Ermittler…Der Westen

Uni: Schwarzer fordert in ihrer Vorlesung Respekt – auch vor Frauen mit Kopftuch…Der Westen

Medien: Maschmeyer, ein Fall für amnesty?…Lawblog

Umland: Rhetorik oder schon Demagogie?…Zoom

Sophie Hunger, Konzerthaus Dortmund 28.Januar

Sophie Hunger, 28.1., Konzerthaus Dortmund

Für ihr Publikum, deren Emotionen sie mit ihrer ruhigen, warmen Stimme und ihren oft rätselhaften Songs zu steuern in der Lage ist, empfindet Sophie Hunger -nach eigenem Bekunden- vor allem Verantwortung. Am Freitag, 28.1. gastiert die als Emilie Jeanne Sophie Welti geborene Schweizerin im Konzerthaus Dortmund.

Viele Songs aus den mittlerweile drei Alben stiegen hoch in die Charts auf, und Sophie Hunger ist schon für so prominente Auftrittsorten wie das Montreux Jazzfestival oder das in der Popwelt tonangebende britische Glastonbury Pop Festival gebucht worden. Dabei fing die vielseitig begabte Diplomatentochter erst mit 23 Jahren an, überhaupt Songs zu schreiben.

Auch schreibt sie Filmmusiken und artikuliert sich – zum Teil unter Pseudonymen – als nachdenkliche Publizistin zu aktuellen Themen. Ihren Songs haftet oft etwas geheimnisvoll-unnahbares an – egal ob auf französisch, englisch, deutsch und auch auf schwyzerdytsch.

Im Konzerthaus Dortmund spielt sie – wie es in der Pop-Abo-Reihe üblich ist – in einer unplugged besetzung- mit dabei sind Michael Flury (Posaune, Glockenspiel), Christian Prader (Flöte, Gitarre, Klavier, Harmonika, Gesang), Simon Gerber (Bass, Gesang), Alberto Malo (Schlagzeug).

Info und Tickets

www.konzerthaus-dortmund.de

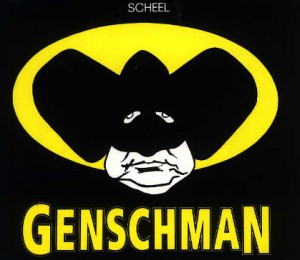

Jetzt kann uns wirklich nur noch eine starke FDP retten

Jetzt kann uns wirklich nur noch eine starke FDP retten! Das Dumme an der Sache: sie ist nicht stark, die FDP. Die Partei wankt in allen Umfragen um die Fünf-Prozent-Hürde herum. Und das am Anfang dieses neuerlichen Super-Wahljahres. Na klar, selbstverständlich, völlig logisch: man kann auch, gerade wenn man angeschlagen am Abgrund entlang taumelt, richtig superstark sein. Man könnte. Eigentlich gerade dann. Doch dann hieße man nicht FDP. Zumindest heute nicht mehr. Dann, also wenn man im Antlitz des Untergangs noch einmal alles rausholt, sich auf die eigene Stärke besinnt und alle bösen Feinde in die Flucht schlägt (mindestens), dann hieße man … – nun ja: halt so, wie die echten Actionhelden eben heißen. Ich will keine Namen nennen, zumal ich mich da heutzutage nicht mehr ganz so gut auskenne. Mir fällt so spontan nur einer ein: GENSCHMAN.

Wow! Das war einer. Und was das Schärfste ist: der war, oh sorry: der ist in der FDP. Vielleicht können sich noch ein paar Ältere erinnern: dieser Genschman war sogar der Vorsitzende, jawohl: der FDP-Vorsitzende. Und Außenminister. So wie heute der Westerwelle – also was diese Doppelbelastung betrifft. Damit hätten sich dann jedoch schon die Gemeinsamkeiten. Wobei: der Genschman soll ja, so erzählt man sich, den Guido kräftig gefördert haben. Sozusagen als seinen Nachfolger aufgebaut haben. Tja. Es liegt natürlich auch viel am Team. Und der hatte vielleicht ein Team, der Genschman. Für die Älteren, die sich erinnern können: Mölleman, Bangeman, Haussman, Schwätzerwoman … Und heute, der arme Guido? – Ich muss Ihnen das mal erzählen.

Letzten Dienstag, also am 18. Januar, hatte sich die FDP-Bundestagsfraktion gegen jegliche quantitative oder qualitative Ausweitung des Euro-Rettungsschirms ausgesprochen – und zwar einstimmig. Also auch mit der Stimme von Volker Wissing, der wie unser Aufschwung-XXL-Minister aus Landau / Rheinland-Pfalz kommt und ein Experte in Sachen Weinbaupolitik ist. Weiter ist Wissing Mitglied im Schaumburger Kreis, einem Zusammenschluss des liberal-konservativen Wirtschaftsflügels in der FDP, der im Dezember etwas bekannt geworden ist – also der Kreis, nicht der Wissing -, weil er die Ablösung Westerwelles als Parteichef gefordert hatte. Und er ist – also der Wissing, nicht der Kreis – dies sei nur der Vollständigkeit halber angemerkt, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

Das ist aber nicht so wichtig, müssen Sie sich also nicht merken. Viel wichtiger als Volker Wissing ist nämlich, und deswegen kennen Sie ihn auch, der Vorsitzende des FDP-Arbeitskreises für Wirtschafts- und Finanzpolitik, nämlich der Hermann Otto Solms, der so gern Finanzminister geworden wäre, aber nicht geworden ist, weshalb sein Verhältnis zu Guido Westerwelle seither als getrübt gilt. Spätestens seither, denn eigentlich ist Solms seit jeher Westerwelles Gegenspieler. So passt es denn auch recht gut, dass auch er ein „Schaumburger“ ist – genau wie Wissing. Allerdings: das Papier vom letzten Dienstag durfte Solms schreiben und nicht etwa Wissing.

Nun mögen Sie denken, es sei doch ziemlich egal, ob nun der Vorsitzende des FDP-Arbeitskreises für Finanzpolitik oder der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion den Text für eine „Positionierung“ (O-Ton) zum Euro-Rettungsschirm entwirft, solange es nur ein Schaumburger ist. Clever mitgedacht, leider trotzdem falsch; denn alle Menschen sind nicht gleich, und im liberalen Sinne heißt liberal nicht immer liberal. Man achte auf die Unterschiede: während Herrn Wissing, diesem Nachwuchs-Schaumburger von Brüderles Weinstraße, völlig klar ist, „dass Deutschland den Euro nur noch mit Transfers an andere Mitglieder haben kann“, und dies auch noch sagt (Der Spiegel, 4 / 2011, S. 27), dürfte dies der 70-jährige Bundestags-Vizepräsident zwar auch wissen. Aber erstens sagt der so etwas nicht, und zweitens sorgt er dafür, dass die FDP auf das Gegenteil festgenagelt wird.

Bekanntlich werden schon jetzt in der EU auf allen Ebenen alle möglichen quantitativen und qualitativen Ausweitungen des Euro-Rettungsschirms erörtert, was auch Guido schon allein deshalb nicht völlig entgangen sein kann, da er – Sie erinnern sich – zum FDP-Vorsitz auch noch den Nebenjob als Bundesaußenminister an der Backe kleben hat. Damit das mit dieser Doppelbelastung nicht noch komplizierter als ohnehin schon wird, fragte er dann in der Fraktionssitzung am letzten Dienstag einfach einmal ganz vorsichtig nach, ob es nicht vielleicht doch möglich sein könnte, das besagte Positionspapier etwas offener zu formulieren. Man solle eine Veränderung nicht kategorisch ausschließen, zitiert ihn der Spiegel. Die FDP müsse sich Spielraum bewahren. Nichts zu machen: Birgit Homburger, die charismatische Fraktionsvorsitzende, besteht auf dem „klaren Signal“. Am Ende stimmen alle zu: auch Wissing, auch Westerwelle.

Das Stammpublikum ist enttäuscht. Thomas Hanke erklärt den Beschluss im Handelsblatt als einen taktischen Fehler; Wolfgang Münchau zürnt in der FTD: „Die FDP hat einfach keine Ahnung.“ Diese Einschätzungen können letztlich nicht völlig ausgeschlossen werden, vermögen jedoch das Motiv der liberalen Herrschaften nicht zu erklären. Liebe macht blind, auch wenn der Sachverhalt ziemlich offensichtlich ist. Aus Angst, bei der Vielzahl der anstehenden Landtagswahlen den Bach runterzugehen, suchen die blau-gelben Granden ihr Heil im Währungspopulismus. Mit dem Wandel der FDP zur Anti-Euro-Partei könnte tatsächlich der ein oder andere Blumentopf zu gewinnen sein. Die Jungs vom liberalen Aufbruch stehen längst Gewehr bei Fuß, den ganzen maroden Laden zu übernehmen.

„Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt’s einen der die Sache regelt – und das bin ich“, sprach Guido. Das hat er nun davon: also muss er jetzt, selbst wenn es mit dem Dampfen und dem Segeln nicht mehr so richtig will, die Sache regeln. Die Sache ist nämlich die, dass Genschman stocksauer ist. Sollte der nicht zu bremsen sein und den Anti-Euro-Kurs der FDP öffentlich kritisieren, könnte der Plan, sich auf dieser Welle in die Landtage tragen zu lassen, auf Sand gebaut sein. Also muss der Guido jetzt dem Genschman darlegen, dass der FDP-Euro-Beschluss vom letzten Dienstag … tja … – eigentlich mehr so eine Art Spaß gewesen sei. So eine beschissene Situation! Ärgerlich. Dabei könnte alles so schön sein. Wenn die FDP stark wäre. Das Dumme an der Sache: sie ist nicht stark, die FDP. Dabei kann uns jetzt wirklich nur noch eine starke FDP retten!