Wie der „Bund der Freien Waldorfschulen“ Steiners Rassismus vertuscht. Von unserem Gastautor Ansgar Martins.

Wie der „Bund der Freien Waldorfschulen“ Steiners Rassismus vertuscht. Von unserem Gastautor Ansgar Martins.

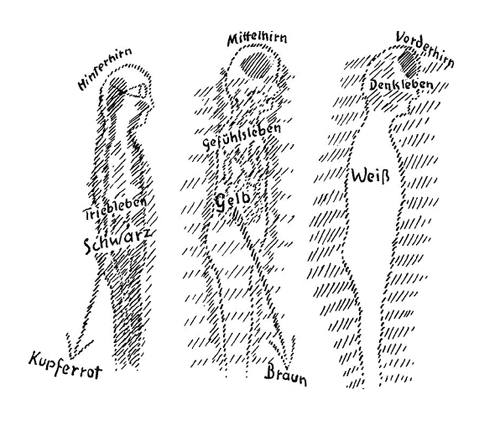

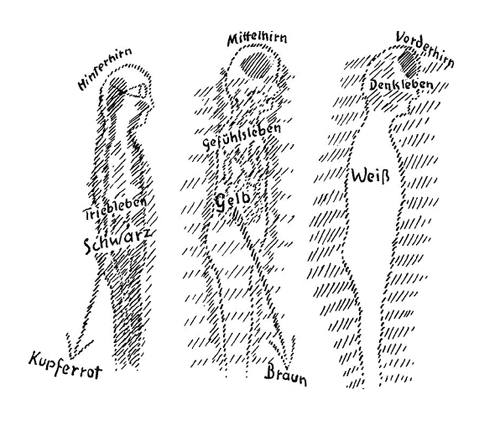

Bild: Tafelzeichnung Rudolf Steiners 1923

„Ja, ich kann meinen Namen tanzen.“ Alles klar? Ich bin Waldorfschüler und habe inzwischen eine gewisse Routine entwickelt, die vielen bunten Fragen zur Waldorf-Folklore zu beantworten. „Töpfern, Schmieden, Stricken“ alles kein Problem. Ein anderer Typ Fragen bringt mich dagegen jedes Mal ernsthaft ins Schwitzen – und zwar Fragen wie: „Ja, schon interessant das alles, aber war da nicht was mit R A S S I S M U S an Waldorfschulen?“

Denn die Antwort enthält eine wirklich unschöne Geschichte:

Die erste Waldorfschule wurde 1919 von Rudolf Steiner (1861-1925) gegründet. Steiner hat in vielen Schriften und über 7000 mitstenographierten Vorträgen ein esoterisches Weltkonzept namens Anthroposophie („Weisheit vom Menschen“) entwickelt – die Steiner Gesamtausgabe („GA“) hat schlappe 354 Bände. Und vieles, was Steiner da so von sich gab, verschlägt einem heute schlicht die Sprache:

„Da werden wir begreifen, daß die indianische Bevölkerung Amerikas, die uns so rätselhaft erscheint mit ihren sozialen Gliederungen und ihren eigentümlichen Instinkten, ganz anders sein muß. Wieder anders ist die afrikanische, die äthiopische, die Negerrasse. Da sind Instinkte, welche sich an das niedere Menschliche anknüpfen. Und bei den Malayen finden wir ein gewisses traumhaftes Element. (…) die mongolische Rasse [wird] es immer ablehnen, eine pantheistische Anschauung anzunehmen. Ihre Religion ist ein Dämonenglaube, ein Totenkult. Die Bevölkerung, die man die kaukasische Rasse [d.h. „die Weisse Rasse“ – A.M.] nennt, stellt die eigentliche Kulturrasse dar, welche (…) nicht mehr die magischen Kräfte handhaben kann, sondern sich auf das Mechanische verlassen muß.“ [GA 54, 9.11.1905]

„äh …?“

Solche und andere rassistische Phantasien glaubte Steiner durch die Lehre abzumildern, dass der Mensch als „Geistiges Wesen“ via Reinkarnation einmal alle Rassen live erleben müsse:

„Derjenige, der heute als Angehöriger der europäischen Menschenrasse erscheint, hat in früherer Zeit andere Menschenrassen durchlaufen und wird in späterer Zeit andere durchlaufen als unsere. Es erscheinen uns die Rassen wie Lehrstufen, und es kommen Zusammenhang und Zweck in diese Mannigfaltigkeit hinein.“ [GA 54, 9.11.1905]

Waldorfschüler, -eltern, und oft genug auch -lehrer, stehen vor diesem immer wieder durch die Medien gehenden Unfug „ihres“ Schulgründers genauso ratlos wie Nicht-Waldorfianer. Aufklärung würde man eigentlich von der Waldorf-Dachorganisation erwarten. In der Tat distanzierte sich der „Bund der Freien Waldorfschulen“ 2007 in seiner „Stuttgarter Erklärung“ formal von „jeglicher Form“ des Rassismus und Nationalismus und gab schon 2001/02 zwei Bände zum Thema „Anthroposophie und der Rassismusvorwurf“ heraus, Kurzfassungen stehen als Download im Internet bereit:

* „Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit“

* „Rudolf Steiner als aktiver Gegner des Antisemitismus“

Die Autoren von „Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit“, Lorenzo Ravagli, Redakteur der waldorfeigenen Zeitschrift „Erziehungskunst“, sowie Hans-Jürgen Bader und Manfred Leist, Justiziare des „Bundes“, weisen darauf hin, dass Steiner seine Anthroposophie als „internationalistisch“ verstand und eine „Weltkultur aus dem Geist der Freiheit“ forderte, die alle „Rassen“ und „Klassen“ überwinde. Statt solchen Ansichten allerdings eine historisch-kritische Distanzierung von Steiners Rassentheorien hinzuzufügen, wird mit abenteuerlichen Interpretationen versucht, diese Theorien als sachlich richtig und unproblematisch, mehr noch: als menschenfreundlich umzudeuten.

Wenn Steiner etwa von einer lemurischen, atlantischen und arischen „Wurzelrasse“ der „Menschheitsentwickelung“ spreche, sei das gar nicht weiter schlimm:

„Wer Begriffe wie den der „Wurzelrasse” verwendet, wie Steiner dies für kurze Zeit tat, muss deshalb noch kein Rassist sein. Denn er meinte damit in Abwandlung eines älteren Sprachgebrauches Entwicklungsepochen der Menschheit und nicht anthropologische Rassen.“ [Rassenideale, S. 1]

Steiner sagte aber:

„Schwarz sind die Überreste der lemurischen Rasse, gelb sind die Überreste der atlantischen Rasse, und weiß sind die Repräsentanten der 5. Wurzelrasse, der nachatlantischen oder arischen. Der Europäer Melchior [Steiner redet gerade über die Opfergaben der „Heiligen drei Könige“ – A.M.] bringt Gold, das Symbol der Weisheit, der Intelligenz.“ [Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, hg. R. Steiner Verlag, Bd. 60, S. 4]

Davon völlig unbeeindruckt erklären die Autoren Bader/Ravagli weiter: Steiner habe mit „Rassencharakteren“ gar keine Charaktereigenschaften gemeint, denn er „betonte (…) ausdrücklich, dass er von körperlichen Eigenschaften rede und nicht von seelischen oder geistigen.“ [Rassenideale, S. 3].

Dafür gibt es Indizien, aber Steiner fabulierte eben auch:

“Sehen Sie, meine Herren, alles dasjenige, was ich jetzt [über Rassen – A.M.] geschildert habe, das sind ja Dinge, die im Leibe des Menschen vor sich gehen. Die Seele und der Geist sind mehr oder weniger unabhängig davon. Daher kann der Europäer, weil ihn Seele und Geist am meisten in Anspruch nimmt, Seele und Geist am meisten verarbeiten.” [GA 349, 3.3.1923]

In Bezugnahme auf obigen Vortrag heißt es bei Bader/Ravagli schließlich: Steiner betone, „der ‚Neger‘ könne aufgrund seiner andersgearteten Konstitution ‚seine Menschlichkeit‘ nicht verlieren, während dies bei den Weißen sehr wohl der Fall sein könne, weil sie zu einseitig auf die Sinne und den Intellekt hin organisiert seien.“ [Rassenideale, S. 3]

Diese Formulierung ist selber ein Musterstück rassentheoretischen Denkens: Hier wird von der „andersgearteten Konstitution“ der „Neger“ und über „auf den Intellekt organisiert[e]“ „Weiße“ gesprochen. Darüber hinaus sah Steiner den „Verlust der Menschlichkeit“ bei Europäern nur gegeben, da diese sich angeblich statt auf das „Verarbeiten“ des „Geistigen“ nur auf einen inhumanen „Materialismus“ konzentrierten, denn eigentlich sei die „weiße“ als „die zukünftige, die am Geist schaffende Rasse“ vorgesehen [GA 349].

Statt Aufarbeitung und sachlicher Distanzierung von Steiners rassistischem Unfug geht es den Autoren und dem Herausgeber „Bund der Freien Waldorfschulen“ nur um Abwehr und Apologie, sowie darum, Kritikern eine „unhistorische und selektive“ Arbeitsweise zu unterstellen [Rassenideale, S. 1]. Das kann höchstens dazu führen, Waldorfvertreter auf eine – sachlich falsche – ideologische Linie einzuschwören. Und natürlich dazu, dass die Debatte um Steiners Rassismen und die Waldorfschulen weiterhin explosiv bleibt. Auch manche Anthroposophen, denen diese Rassismen peinlich sind, fürchten daher inzwischen, Zitat Ralf Sonnenberg: „Das apologetische Unternehmen der Autoren Bader, Leist und Ravagli könnte sich somit auf lange Sicht hin noch als Bumerang erweisen.“

Zum Autor:

Ansgar Martins, Jahrgang 1991, besucht die Freie Waldorfschule Mainz und setzt sich auf seinem „Waldorf Blog“ konstruktiv-kritisch mit Anthroposophie und Waldorfpädagogik auseinander.

Theater: Dortmund ehrt Tana Schanzara…

Theater: Dortmund ehrt Tana Schanzara… Wie der „Bund der Freien Waldorfschulen“ Steiners Rassismus vertuscht. Von unserem Gastautor Ansgar Martins.

Wie der „Bund der Freien Waldorfschulen“ Steiners Rassismus vertuscht. Von unserem Gastautor Ansgar Martins.

Gerade hat die Landtagspräsidentin Regina van Dinther eine Erklärung vor der Presse in Düsseldorf abgegeben zu ihren diversen Affären um

Gerade hat die Landtagspräsidentin Regina van Dinther eine Erklärung vor der Presse in Düsseldorf abgegeben zu ihren diversen Affären um