Draußen Holland im Regen. Da ist es gut, drinnen mit der FAZ zu sein. Auf einer ganzen Zeitungsseite erzählen heute "elf Zeitzeugen", wie sie die Mondlandung vor 40 Jahren am Fernseher verfolgt haben. Darunter die Kanzlerin, der Kandidat, Claudia Roth und Gregor Gysi. Überraschung für die gebeutelte SPD: Diese erste Elefantenrunde vor der Bundestagswahl konnte Frank-Walter Steinmeier klar für sich entscheiden.

Die Grüne Claudia Roth stieg 1969 mit Decken, Hund und Familie in den Partykeller hinab, zu der Zeit "Fernsehraum" der Familie. Die Roths gingen zum Fernsehen also in den Keller, irgendwie traurig. Die Gysis hatten als Fernseher erstaunlicherweise schon 1969 eine "alte Krücke", so schaute er bei seiner Schwester wie "der Vorsprung der Sowjetunion" eingeholt wurde. Ganz ostdeutsch erinnert sich auch Merkel. "Sie ist Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende" steht unter ihrem Beitrag und von sich schreibt sie nur in der dritten Person: "Angela Merkel hat gerade ihren 15. Geburtstag gefeiert, als erstmals ein Mensch den Mond betrat." Wäre auch ein schöner Einstieg für ihre Autobiografie!

Gruselig geht es weiter: "früh aufgestanden war sie, draußen herrschte noch stockfinstere Nacht. Auf dem Pfarrhof der Eltern in Templin flimmerte ein Fernsehgerät." Doch dann kommt die Mondlandung, "die Bundeskanzlerin weiß noch, wie das Gefühl in ihr brannte, eine einmalige historische Stunde live miterleben zu dürfen". Die "Bundeskanzlerin" "live", und das in der DDR, anno 1969. Respekt! Respektabel findet "sie, die Physikerin," die ganze Mondmission – einfach "großartig, besonders in technischer Hinsicht!" Ein Kompliment, das sich die Kanzlerin auch für ihren Beitrag verdient hat, "besonders in technischer Hinsicht!" Doch ihr Herausforderer macht dann doch das Rennen.

"Frank-Walter Steinmeier, Außenminister und SPD-Kanzlerkandidat" – die Autobiografie ist gerade erschienen – da fließt dem Kandidaten die Mondgeschichte leicht aus der Feder: "Ich denke gern zurück an den 21. Juli 1969", schreibt er, sie hätten die Mondlandung mitten in der Nacht "live" verfolgt: "ich, damals, 13, mein siebenjähriger Bruder gebannt vorm Fernseher, daneben unsere Eltern". Das war aber keine reine Idylle, denn die Steinmeiers waren arm, "einen eigenen Fernseher hatte sich die Familie (also ich, mein siebenjähriger Bruder, daneben die Eltern) vielleicht ein oder zwei Jahre vorher gekauft".

Nachts vorm Fernseher, das gab es übrigens auch ein Jahr später wieder, fällt dem Mann aus Lippe ein und geschickt spielt er die Fußballkarte. Auch zur Fußball-WM 1970, Mexiko, "das spannende – und traurige – Halbfinale zwischen Deutschland und Italien", habe man zusammen vor der Glotze gehockt. Aber zurück zur Mondlandung, "hatte eine fast mythische Bedeutung" auf den jungen Steinmeier, zumindest eine pathetische: "Das technisch Machbare kam dem nahe, was wir uns in der Phantasie ausmalten. Und es entfernte sich immer mehr vom Fassbaren." Unfassbar ist wie Frank-Walter S. dann die Wahlkampfkurve kriegt – fast sieht man, wie er beim Schreiben die weißen Hemdärmel aufrollt und jedes seiner Worte heiser mitröhrt.

Denn die Apollo-Mission habe in die "Aufbruchstimmung dieser Jahre" gepass. Zack. "Die Umwälzungen, die mit dem Schlagwort 1968 verbunden sind, waren auch in der ostwestfälischen Provinz nicht mehr zu übersehen." Zack. Eine Mondmission sei zwar heute zwar nicht mehr "vordringlich", aber mit dem gleichen "Erfindungsgeist und Optimismus" könne man die globale Energiekrise lösen und dafür sorgen, "dass niemand mehr Hunger leiden muss". Zack. 1969 sei übrigens ein gutes Jahr für die Sozialdemokratie gewesen, Willy Brandt wurde später Bundeskanzler. Zack.

Ginge es nur nach Monderinnerungen, Steinmeier könnte im Herbst tatsächlich in Brandts Fußstapfen treten – in wenigen Sätzen alles gesagt: Armut, Ostwestfalen, großer Bruder, Fußball, 1968, Willy-Wählen. Nur einer der elf FAZ-Zeitzeugen ist noch gewiefter in eigener Sache: "Das Ereignis hat mich weitgehend unberührt gelassen", schreibt er, "damals bekam ich das Angebot meine erste Expedition zum Nanga Parbat zu machen" – und es ist natürlich Reinhold Messner.

Wie verliert eine Partei eigentlich die Macht in einer Stadt? Die SPD und ihre Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz zeigen in Bochum wie es geht.

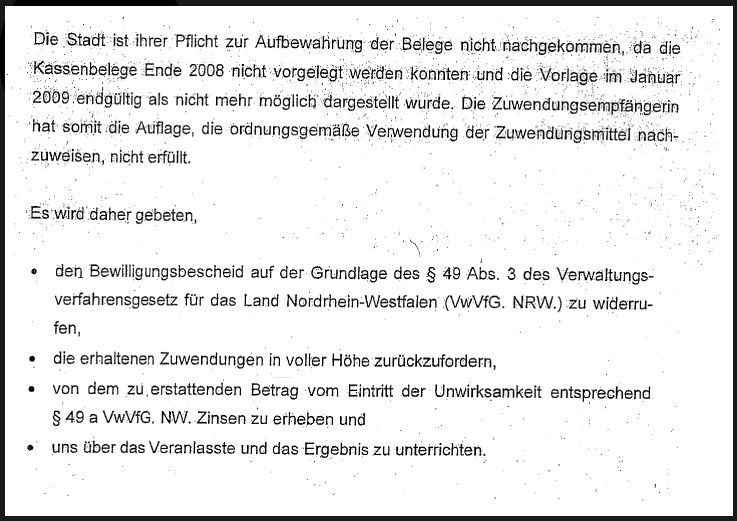

Wie verliert eine Partei eigentlich die Macht in einer Stadt? Die SPD und ihre Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz zeigen in Bochum wie es geht.  Die SPD in Bochum steht bei den Kommunalwahlen vor dem Desaster. Der Grund ist einfach. Ottilie Scholz, SPD-Oberbürgermeisterin der einstigen Genossen-Hochburg hat es versaut. Zunächst hat sie das Cross-Border-Leasing gegen den Willen der Bochumer Bürger durchgesetzt und musste dafür anschließend etliche Millionen an städtischen Vermögen verballern. Und dann hat sie noch die politische Verantwortung für ene Skandal, der kaum nachvollziebar ist. Sie muss verantworten, dass in ihrer Verwaltung sämtliche Belege zu diversen Fördervorhaben vernichtet wurden – wie ein Bericht des Landesrechungshofes enthüllte. Insgesamt stehen 35 Mio Euro auf dem Spiel, die unter Umständen an das Land zurückgezahlt werden müssen, weil gegen Förderbestimmungen verstoßen wurde. Wenn die SPD in Bochum noch die Kommunalwahl gewinnt, dann glaube ich gar nichts mehr.

Die SPD in Bochum steht bei den Kommunalwahlen vor dem Desaster. Der Grund ist einfach. Ottilie Scholz, SPD-Oberbürgermeisterin der einstigen Genossen-Hochburg hat es versaut. Zunächst hat sie das Cross-Border-Leasing gegen den Willen der Bochumer Bürger durchgesetzt und musste dafür anschließend etliche Millionen an städtischen Vermögen verballern. Und dann hat sie noch die politische Verantwortung für ene Skandal, der kaum nachvollziebar ist. Sie muss verantworten, dass in ihrer Verwaltung sämtliche Belege zu diversen Fördervorhaben vernichtet wurden – wie ein Bericht des Landesrechungshofes enthüllte. Insgesamt stehen 35 Mio Euro auf dem Spiel, die unter Umständen an das Land zurückgezahlt werden müssen, weil gegen Förderbestimmungen verstoßen wurde. Wenn die SPD in Bochum noch die Kommunalwahl gewinnt, dann glaube ich gar nichts mehr..jpg)

.jpg)