Peggy Sugarhill, Freitag, 18. September, 21.00 Uhr, Blue Shell, Köln

Ruhrpilot

Das Navigationssystem für das Ruhrgebiet

Wahlkampf: Lammert gegen Kraft-Überwachung…Der Westen

Bundestagswahl: Ein Meister des fast…Zeit

Bundestagswahl II: Wie es uns gefällt…Tagesspiegel

Datenschutz-Demo: Opfer soll Täter sein…taz

Datenschutz-Demo II: Unterlagen verschwunden…taz

Piraten: Wie hart Steuerbord segeln die Piraten?…FIXMBR

Finanzen: Schacht und die kommunalen Schulden…Weissgarnix

E.on-Kraftwerk: Datteln droht Investitionsruine…Der Westen

Gelsenkirchen: Stadt gegen Großfamilie…Gelsenkirchen Blog

FZW: Mozart statt Techno…Ruhr Nachrichten

Schauspiel: Theater unter Tage umgestaltet…Ruhr Nachrichten

Kultur: Ruhrgebiets-Museen unter einem Dach…Bild

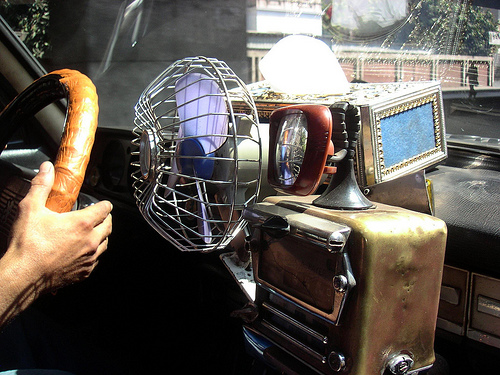

Essen: Gadgetcluster an der Viehofer-Straße?…Pottblog

Geschichte: Victor Jara ermordet…Zoom

Schavans AKW-Studie doch online

100 Forscher für neue Atomkraftwerke in Deutschland – die vom Bundesforschungsministerium finanzierte Studie – "Konzept für ein integriertes Energieforschungsprogramm in Deutschland" – ist jetzt doch online. Und zwar hier: klick (pdf) – gegen den Willen der Ministerin Schavan (CDU). Die wollte erst nach den Wahlen damit rausrücken. Hier auch die vertraulich gestempelte Version der Studie aus Schavans Ministerium: klack (pdf in 7 Teilen) oder klick (eine große pdf). Wäre interessant die beiden Versionen zu vergleichen. Ich konnte bis jetzt keine Unterschiede feststellen.

100 Forscher für neue Atomkraftwerke in Deutschland – die vom Bundesforschungsministerium finanzierte Studie – "Konzept für ein integriertes Energieforschungsprogramm in Deutschland" – ist jetzt doch online. Und zwar hier: klick (pdf) – gegen den Willen der Ministerin Schavan (CDU). Die wollte erst nach den Wahlen damit rausrücken. Hier auch die vertraulich gestempelte Version der Studie aus Schavans Ministerium: klack (pdf in 7 Teilen) oder klick (eine große pdf). Wäre interessant die beiden Versionen zu vergleichen. Ich konnte bis jetzt keine Unterschiede feststellen.

Spannend wirds auf den Seiten 42 bis 47, vor allem die Verbindung von boomender Elektromobilität und dem so begründeten Ausbau der Atomkraft. Ob es allerdings wirklich 100 Forscher sind, die eindeutig für den Neubau von Atomkraftwerken plädieren oder nur einen von vielen Vorschlägen machen, kann ich auf die Schnelle nicht sagen. Außerdem haben wir uns im Ruhrgebiet ja sowieso längst an die Dinger gewöhnt: klick

Ansonsten haben sich die Forscher zu der Studie geäußert. Wie immer wollen sie nichts gesagt und gemeint haben, sondern nur zu einer sachlichen Diskussion beitragen. klack

Dinosaur Jr.

Dinosaur Jr., Donnerstag. 17. September, 20.00 Uhr, Zakk. Düsseldorf

Blaukraut bleibt Blaukraut und Grauhemd ist Blauhemd!

Was sich seit dem Wochenende abspielt, ist für mich ein Lehrstück darüber, wie Meinung gemacht werden kann, wenn man geschickt genug ist. Wie stark Vorurteile und vorgefasste Meinungen sein können, wie sie wirken. Und es zeigt auch, wie Journalismus teilweise funktioniert, wie er zumindest heutzutage funktioniert…

Ich habe hier kommentiert, daß ich das Verhalten der Polizisten für "übertrieben hart" emfunden habe, weil mir "Blauhemd" als sprichwörtlich schmales solches vorgekommen ist. Trotzdem hatte ich schon gestern ein ungutes Gefühl darüber, ob ich vielleicht nicht alles "gesehen" habe, was zu der Situation geführt hat. Heute müsste ich vielleicht sagen, daß ich ein ungutes Gefühl damit habe, daß mir nicht alles gezeigt worden ist.

Gestern kannte ich "Blauhemd" noch nicht, ich lernte ihn im ersten Video als stillen Menschen, Radfahrer, kennen, der unvermittelt und ziemlich rüde von der Polizei angegangen, vermöbelt und festgenommen wird. Heute sind mir insgesammt vier Videos bekannt, die sich mit "Blauhemd" befassen und mein Eindruck ist zumindest der, daß er vieles ist, aber bestimmt nicht still.

Der erste Videonachtrag kam in Form eines Beitrages, den ich im Forum den SPON gefunden hatte (ich muß gestehen, ich lese die Kommentare zu den Artikel dort, meistens jedenfalls…). Dort verlinkte ein Kommentator auf den "Berliner Kurier". Mir ist diese Zeitung absolut unbekannt, komisch fand ich nur, daß sich der nächste Kommentar nicht auf das Video bezog, sondern auf das "standing", welches diese Zeitung zu genießen scheint, aufgrund der Quelle sollte das Material unglaubwürdig sein. Ich erlaube mir darüber kein Urteil. Egal. Ich habe mir das Video angesehen, wartete auf den time-code und sah einen Menschen, diesmal im grauen Hemd, der, bei einer Tempelhof-Demonstration, sein Rad ziemlich offensiv schieben kann, jedemfalls dann, wenn sein Gegenüber eine Frau ist. Egal ob sie Protektoren trägt, hauptsache die Gewichtsklasse stimmt einigermaßen. Unabhängig davon, wie das standing des Berliner Kuriers sein mag, auch in diesem Fall sind die

Bilder eindeutig: "Grauhemd" passiert nicht viel, er wird nach "hinten durchgereicht", die Geschichte für ihn ist durch, aber "Grauhemd" spricht, ruft sogar um Hilfe, bekommt eine Stimme.

Kommentatoren stellten die Frage, ob es sich bei beiden Menschen um ein und dieselbe Person handeln würde, handeln könnte. Ne, das sei jemand anderes, das Alter würde nicht hinkommen und auch nicht die Frisur. Kann alles sein. Mir ging aber die Stimme nicht aus dem Kopf, die ich gehört habe. Merkwürdig fand ich ja schon die Ähnlichkeit von Rucksack und Fahrrad. Zuggeben, ich wohne und lebe ebenfalls in einer Metropole mit ein paar Millionen Einwohnern und der damit einhergehenden Wahrscheinlichkeit, daß es unterschiedliche Menschen gibt, die sowohl die gleiche Frisur tragen, als auch den gleichen Rucksack und auch ein ähnliches Fahrrad fahren, solche Zufälle gibt es immer wieder. Kann alles sein! Ich habe Sattelformen, Rahmenfarben und die Position der Fahrradschelle am Lenker verglichen… ziemlich ähnlich, aber irgendwie kein "Beweis"… blieb die Stimme…

Der zweite Videonachtrag bestand im "zweiten Blickwinkel" der "Angst-Demo-Situation" (irgendwie erinnert dieses episodenhafte langsam an Tarrantino). Man hört plötzlich "Blauhemd" sprechen, rufen, vielleicht sogar brüllen, was auch immer, Fahrrad, Frisur oder Rucksack mögen Zufälle sein… die Stimme nicht!

Blaukraut bleibt Blaukraut und Grauhemd ist Blauhemd!

Dann kam Videonachtrag Nummer vier. Diesmal von SPON aufgenommen (oder zumindest in deren Archiv zu finden), am Rande einer Demonstration in Berlin… Nach wenigen Sekunden hüpft eine Person ins Bild, zwar ohne Fahrrad, aber mit, jedenfalls für mich, unverkennbarer Stimme… alles andere als ruhig, alles andere als defensiv, alles andere als hilflos…

Die sehr lange Vorrede hat einen verdammt kurzen Sinn:

Ursprünglich war "Blauhemd" ein stiller, junger Mann, der ziemlich derbe von der Polizei auf’s Maul bekommt, worüber die Wellen der Empörung hoch schlagen. Prinzipiell sogar zu recht, sollte die Gewalt nicht gerechtfertigt gewesen sein. Im Nachhinein erscheint er zumindest als jemand, der doch vielleicht nicht so hilflos ist… und ich frage mich… ich frage mich, ob die Empörung diese Wellen geschlagen hätte, wären die anderen Videos vorher bekannt gewesen.

Um es klarzustellen, die Wellen wären sicherlich gerechtfertigt gewesen, aber die Höhe wäre vielleicht, wahrscheinlich, eine andere gewesen. Ist es zu Übergriffen gekommen, dann gehören die Beteiligten auf allen Seiten bestraft!

Ruhrpilot

Das Navigationssystem für das Ruhrgebiet

Dortmund: Opposition kritisiert Sieraus Entscheidung…Ruhr Nachrichten

Dortmund II: SPD gerät ins Abseits…Der Westen

Berlin: Skandal im Sperrbezirk…Lizas Welt

NRW-Wahlkampf: CDU-Videoprofis überwachen Kraft…Spiegel

Bundestagswahl: Irrlichternde Genossen…Zeit

Gelsenkirchen: Auch arm – aber sexy?…Hometown Glory

Wahl: Oppa koaliert mit Omma…Jetzt

Zeitungen: Vertgleich WAZ und NRW…Prospero

VEBs: Was verdienen die Chef öffentlicher Unternehmen?…Der Westen

Krise: Lehmann vor Ort…Weissgarnix

TV: Die Yes Man…Zoom

Piraten: OptOutDay in Bochum…Bo Alternativ

IAA Vorschau – meine ganz persönliche Geschichte des Verzichts aufs Auto

Seit zehn Jahren lebe ich meistens draussen. Auf der Flucht vor den horrenden Gebühren deutscher Fahrschullehrer habe ich mittlerweile in drei verschiedenen Ländern versucht, einen Führerschein zu machen. Das Ergebnis: Ich kenne keinen besseren Weg, ein fremdes Land kennen zu lernen. Die Geschichte eines Scheiterns.

Nach dem Abi gab ich mein Erspartes lieber für Afrika und für Reisen aus, als zweitausend Mark einem Führerschein hinter her zu schmeissen. Überhaupt hielt ich Autofahren für überholt – wir leben so dicht zusammen, warum muss dann jeder so ein Ding vor dem Haus stehen haben.

Der erste Versuch: Afrika. Am Ende eines lehrreichen Jahres will ich – interkulturelle Erfahrungen hin oder her – auch noch etwas von Nutzen mit nach Hause nehmen. Ich melde mich in der nationalen Polizeifahrschule an, die auch Zivilisten offen steht. Es gibt stundenlang Theorieunterricht, der Offizier ist engagiert, pädagogisch wetvoll warnt er vor den Gefahren von Alkohol. Bei den Fahrstunden stelle ich fest, dass ich nicht so der praktische Typ bin.

In der theoretischen Prüfung mache ich alles richtig. Ich habe sogar Zeit, mir über die komischen Fingerzeichen Gedanken zu machen, die einer der Prüfer hinter seinem Rücken gibt. Gegen Ende hab ich’s: es sind die Lösungen. Kleiner und Zeigefinger heißt A und D, es sind ja mehrere Antworten möglich. Aber alle Prüflinge können es sehen, haben also alle bezahlt, nur der einzige Weiße nicht?

Die praktische Prüfung besteht aus zwei Teilen. Ein Parcours – rückwärts Einparken ist die schwerste Übung – und ein bisschen Umherfahren im benachbarten Diplomatenviertel, wo man nur links vor rechts beachten muss. Fällt man beim ersten Teil durch, so höre ich, lässt sich nichts mehr machen, schließlich sehen viele Leute zu. Beim zweiten Teil schon eher.

Ich scheitere beim ersten Teil. Beim Rückwärtseinparken geht mir der Motor aus. Nach kurzer Beratung fragt mich der Polizeilehrer, bisher ein Vorbild an Engagement und Unbestechlichkeit, ob ich 60 Mark auftreiben könnte. „Wenn Du willst, dass man Dir hilft, musst Du den Leuten helfen,“ sagt er. Immer noch wenig im Vergleich zu Deutschland, aber ich verzichte, es ist mein vorletzter Tag im Land.

Der zweite Versuch: Kairo. Taxis in Kairo erfüllen alle drei Kriterien öffentlichen Nahverkehrs. Es gibt sie in Massen, sie sind günstig, und man teilt sie sich mit anderen, wenn man in die gleiche Richtung fährt. Dazu gibt es kostenlos Sprachstunden und Landeskunde, denn viele Fahrer unterhalten sich gerne über das Leben im Irrenhaus Kairo, das oft zwei oder drei Jobs erfordert. Einer hat Philosophie studiert und will mir mit dem Führerschein helfen. Er unterrichtet mich auf dem Parkplatz der Oper. Sein Wagen stammt aus den Siebzigern, nur noch Karosserie, Motor und Sitze. Kairos Klima ist optimal, um Autos zu konservieren. Ihre vierzig Dienstjahre sieht man vielen nicht an. Wenn ich in seinem Wagen fahren kann, kann ich jedes Auto fahren, ist seine wichtigste Lektion.

Dann verläuft es sich. Kairo ist vieles, aber vollem eine einzige praktische Prüfung. Ich scheitere an der Stadt, in der sich alles verläuft, scheitere an ihren billigen und stets vorhandenen Taxen. Manchmal treffe ich noch Fahrer, die einen Cousin in der Führerscheinabteilung der Stadtverwaltung haben, aber ich klemme mich nicht dahinter. Berichte lieber über Korruption, da schmiert es sich schlecht selber.

Der letzte Versuch. Ich arbeite am Golf. Öffentlichen Nahverkehr gibt es nicht, nur die Busse, die die Arbeiter aus Indien durch die Gluthitze auf die Großbaustellen bringen. Taxis sind dreimal so teuer wie in Deutschland. Ihe Anzahl ist so verknappt, dass irgendjemand in der Herrscherfamilie dran verdienen muss. Überhaupt funktioniert die Verkehrsökonomie ganz anders, denn Autofahren ist umsonst, eine Tankfüllung kostet weniger als zehn Euro. Also hat jeder ein Auto. Nur ich nicht. Ich bin aufgeschmissen.

Zuerst miete ich mir einen Angestellten des Außenministeriums, dem ich monatlich das gleiche zahle, wie er von seiner Regierung bekommt. Irgendwann stelle ich fest, dass es, wie immer wenn der Staat eingreift und das Angebot reguliert, einen großen Transport-Schwarzmarkt gibt. Inder betreiben informelle Taxifirmen, deren Nummern unter Ausländern zirkulieren. Ich gebe nicht mehr alles, was ich an Steuern spare, für Taxis aus, aber es ist mühsam, die Fahrer wechseln ständig, oft weiß ich am Abend nicht, wie ich am nächsten Morgen ins Büro komme.

Nach einem halben Jahr habe ich meine Aufenthaltsgenehmigung, ich melde mich an, absolviere die einzige Theoriestunde: Ein Offizier geht die wichtigsten Schilder durch. Sein Akzent kommt eindeutig vom Subkontinent. Es stimmt also, dass die Herrscher den Sicherheitsapparat mit Pakistanis auffüllen, weil sie den eigenen Leuten nicht trauen.

Doch ich bin vom Lappen weiter entfernt als je zuvor. Deutsche Fahrschullehrer können sich hier noch was abgucken. Es gibt noch weniger Fahrschullehrer als Taxifahrer, und so läuft man bettelnd über den Übungsplatz der staatlichen Fahrschule. Die meisten Lehrer gucken einen nicht mal an. Sie verdienen prächtig, bekommen für jede gegebene Stunde zwei bezahlt. Wer aus seinem Heimatland einen Führerschein mitbring, bezahlt und bekommt einfach alle Stunden eingetragen.

Schließlich findet eine Kollegin einen, Frauen haben’s einfacher, zahlt ordentlich und er übernimmt mich. Ich absolviere brav alle Stunden, melde mich zur Prüfung an. Falsch. Eine Kollegin meldet mich zur Prüfung an, ich lande auf der Frauenliste. Ich würde mich auch von einer Frau prüfen lassen, aber das ist in diesem Teil der Welt nicht drin. Könnte nicht ein gerade freier Prüfer einspringen? Nein, es geht streng nach Liste.

Ich melde mich wieder an, ein weiterer Monat vergeht. Der Prüfer ist mürrisch, ich mache Smalltalk auf Arabisch, das hilft immer. Ich gebe alles, er bleibt mürrisch. Sind ja auch 45 Grad im Schatten. Es geht über den Parcour, nach dem Anfahren am Berg fahre ich mit Handbremse den Berg wieder runter, beim U-Turn auf der Kreuzung stelle ich den Scheibenwischer an bekomme ihn nicht wieder aus. Überhaupt ist Autofahren nicht so mein Ding, finde ich.

Wenn wir den Planeten retten wollen, haben wir noch viel vor. In Europa vermeiden wir einiges an Emissionen, durch das Umweltbewußtsein vieler Menschen, Fahrräder, die Eisenbahn und den öffentlichen Nahverkehr. Doch wir sind der kleinste Teil der Welt, und woanders fehlt die Bildung, die neuen Mittelschichten wollen konsumieren, die Regime müssen mangels anderweitiger Legitimität Brot und Benzin subventionieren und Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr sind wohl nur in Demokratien so richtig zu organisieren. So würde es sich die ägyptische Regierung aus Angst vor den Protesten der Taxifahrer, mindestens aber der Minibusfahrer nicht trauen, den ÖPNV richtig auszubauen, oder die Benzinsubventionen so zu reduzieren, dass es ein umweltfreundlicheres Gleichgewicht im Verkehr gibt. (Dubai ist ein Fall für sich, und hat es mit seiner letzte Woche eröffneten Metro hinbekommen.)

Europa sollte aber nicht auf andere warten. Zum Beispiel nicht auf mich. Ich bin gescheitert: Leben ohne Führerschein geht nicht. Jetzt habe ich das Ding in der Tasche, und verstehe, dass man bei vierzig Grad im Schatten dreihundert Meter zum Supermarkt fährt.

Ich stelle mir das so vor. Jedes Haus ist ein kleines Kraftwerk, Thermalenergie im Keller und von mir aus Sonnenenergie auf dem Dach. Wenn ich gerade mehr Strom produziere, als ich verbrauche, kann ich den über ein intelligentes Netz meinem Nachbarn verkaufen. Oder jemand tankt draussen an meiner Tür.

Die Abwesenheit von CDU

.jpg)

Die Erstwählerin will Merkel wählen, weil sie eine Frau ist. "Wir wählen unsere Kanzlerin", es wird gepflastert. Alleen aus Wörtern und Breitwandlächlern. Bilder machen, das kann sie, sagen die anderen, die, als sie selbst Bilder machen konnten, auch nichts anderes taten. Heute ist es Adenauers Deutschland. 60 Jahre Kanzlerschaft. Mit Leichenmiene und Kranz vorm Kappelchen, mit Enkel auf Stufen vom Bergland ins Stromland, mit dem Rheingold durch Deutschland, sieben Kundgebungen. Nur noch zwei Wochen.

Illu: ruhrbarone

"Keine Experimente", sagt die Kanzlerin wie der Alte von Rhöndorf. Hat ein Bild von ihm und Kokoschka im Büro hängen, schnoddert Besucher schon einmal an "aba nicht berührn!", die Hände an sich haltend. Im Rheingold sei ja schon Adenauer durch die Lande gefahren, deshalb dieser Zug, mit dem habe schon der Bocciaspieler das Land bereist, Wahlkampf gemacht, später Ludwig Erhard, Kiesinger. Von Adenauer heißt es aber auch, er habe spätestens in Minden/Westfalen die Vorhänge zugezogen, um die westasiatische Steppe nicht ertragen zu müssen, der Westbinder, Rheinländer, Separatist, Antideutsche. Was er von Merkel…? Eher wenig.

Aber Wahlen werden immer noch in der alten BRD gewonnen, im Rheingold, in Bonn, Koblenz, Mainz, Frankfurt, dunkles schweres Holz, Panaromablicke, Kuchenservice, Lastkähne, Loreley, ganz schön weit weg von Merkels versteppter Heimat. Aber sie kann das, wenn irgend etwas dann Wende.

Besser als das Fernsehduell am Sonntag. Das Problem waren nicht die Vier von der Talkstelle, nicht Kollege Mitkoalitionär, sondern die Abwesenheit der CDU. Steuersenkungen, wenn sie so fragen, nur halb so schlimm. Atom? Überbrückungstechnik, nichts weiter. Mindestlohn, ham wir schon. Undsoweitersoweitersoweiter.

Die SPD, Steinmeier, sie kämpfen gegen die Familie Igel, Forderungen aus Pudding, postmoderne Zitateausgräber, Fähnchenschwinger, Wackeldackel. Bildermacher – das macht keinen Spaß und wenig Sinn. Deutschland im Herbst, diesmal sind es Amtswahlen, amtliches Fernsehen, Amtierende in Rheingold, dann steigt der Verteidigungsminister hinzu, schaut hinaus ins Flusstal auf Sandbänke.

NRW-Schulministerium empfiehlt Mobiltelefone im Unterricht

Im monatlich erscheinenden Amtblatt des NRW-Schulministeriums empfiehlt die Postille den Lehrern in NRW das Mobiltelefon als Unterrichtshilfe. So heißt es im Amtsblatt beispielsweise, das Heft zeige "…Informationen, Tipps und praxisgerechte Methoden zum Einsatz von Handys im Unterricht auf." Laut Ministerium beträgt die Schutzgebühr des Leitfadens, der sich "taschenfunk" nennt, 3 Euro. Für den Betrag darf man ihn bei in**@**************ng.com bestellen.

Allerdings reicht auch ein Internetzugang, der PDFs laden kann, liebes Ministerium. Nebenan ein Bildchen aus der vom Schulministerium beworbenen Publikation, die Schülern erklärt, wie man mit dem Handy (das übrigens korrekt Mobiltelefon heißt, liebe Lehrerfortbilder) Lernkarten erstellt und schon, Zitat: "kannst (du) überall Musik hören und gleichzeitig lernen". Dass das nun pädagogisch eher nicht sinnvoll ist, könnte selbst Frau Sommer als oberste Dienstherrin der Lehrer in NRW wissen.

Es geht aber noch weiter: Beispielsweise bedeutet die Abkürzung "VJ" heutzutage Videojournalist, erklärt der beworbene "taschenfunk" den klingeltongenervten Lehrkräften in NRW. Und ich dachte immer, mit VJ würden die Menschen bezeichnet, die im Musikfernsehen die Clips wechseln. Ist aber wohl auch falsch.

Und weil man im Heftchen "taschenfunk" das Glossar mit den vielen verschiedenen technischen Begriffen dann gar nicht voll bekommen hat, bekommt die Publikation selbst dann noch eine eigene Erklärung. Unter taschenfunk finden wir: "Medienpädagogisches Projekt, das die vielfältigen kreativen Möglichkeiten moderner Handys für die Schule fruchtbar machen will. Das Projekt wurde 2008 von medien+bildung.com gestartet."

Ich meine: ta*********@********rw.de: Epic Fail. Möchte mal wissen, wer neben SAP das Ding noch bezahlt hat. Und welcher Pädagoge aus dem Schulministerium das Teil aus welchen (pädagogischen?) Gründen ins offizielle Amtsblatt des Schulministeriums gehoben hat. Zu diesen Fragen jetzt wieder mobil zu erreichen, Elmar

3 für 7 – 3 Kulturtipps für die nächsten 7 Tage

Der Sommer ist vorbei, es geht in großen Schritten auf das Kulturhauptstadtjahr zu. Und im Grunde freuen sich ja alle auf die (mediale) Aufmerksamkeit, 365 Tage gefühltes Weltniveau, Häppchen hier und Skandälchen da. Nicht dass jetzt schon vorher die große Müdigkeit einsetzt!! Alles ist spannend, überall wird sich Mühe gegeben, bloß keine Diskussionen über den Wert welcher Art von Kultur mehr? Oder gar: Mitdiskutieren, mitmachen oder verweigern?? Konstruktive Distanz oder so??? Letztlich entscheidet eben nicht die Tagesform darüber, wer was woraus mitnimmt, sondern vielleicht doch die jeweilige Substanz, egal ob es um den Sommer oder die Kultur geht. Diesmal in der Erlebniswelt Kultur zur Verhandlung: "Dritte Generation", "Altstadtherbst", "Auf Carl!"

Im Rahmen des Projektes "Heimweh nach Zukunft" steckt ja im Titel das Postulat, dass eher Zukunft denn Gegenwart gewünscht ist. Perspektiven wohl, irgendeine Art von Rettung aus irgendeiner Art von gar nicht mal vollkommen selbst verschuldeter Unmündigkeit vielleicht. Dem entgegen wünscht man sich aber ja doch nur allzu oft, es mache plötzlich "ratsch!" oder "bumm!", und alles sei anders. Aber wäre es dann besser? Eine Frage, die sich zum Glück in der Praxis sukzessive klärt, im Prozess eines Wandels. Und das gilt für die Perspektiven einer Region wie dem Ruhrgebiet, aber erst recht für Israel und Palästina. Denn darum geht es bei "Dritte Generation", dargestellt von Jugendlichen, deren Lebensgeschichte sowohl mit einem der beiden Staaten als auch mit Deutschland verbunden ist. Und was sagt die Autorin und Regisseurin Yael Ronen zum Thema? »Our way of thinking and behaving nowadays is influenced by events which have happened over 60 years ago, even before our parents were born.« Und so liegt es also an allen einzelnen zu entscheiden, welchen Teil der Vergangenheit wir über die Gegenwart mitnehmen wollen in die Zukunft, fürwahr.

Eher den Charakter eines bunten Allerlei aus recht leicht verdaulich Schöngeistigem hat tatsächlich der Düsseldorfer Altstadtherbst. Aber diese Gegend ist ja nun einmal auch ein Platz, an dem man sich durchaus gern einmal etwas Intervention von Seiten der Bürgerlichen wünscht, statt immer nur die täglich gleichen Rituale perpetuierten Feierabendstumpfsinnes auf offener Straße erleben zu müssen. Nun gut, wer in die Altstadt geht, sitzt nicht vor der Rechner-Glotze, na gut. Jedenfalls findet natürlich das meiste des Altstadtherbstes schön versteckt irgendwo drinnen statt, ob Mozart in der Kirche St. Andreas und im tanzhaus nrw, Schubert in der Tonhalle, Barockmusik nebst Werken von Philip Glass in der Johanneskirche oder auch die Popette Betancor, die Blanca Li Dance Company, Flamenco, Swing, HipHop und mal wieder "Metropolis" (Foto) mit Livemusik dazu. Auch klar dass wer am nächsten Morgen zur Arbeit antritt, sich nicht am Vorabend zur Sensibilisierung eine Überdosis Schubert abholt, jaja. Lieber Altbier, genau. (Oder was nehmen die nochmal in "Clockwork Orange" alles? Oh, anderer Film.) Es sei trotzdem erwähnt, Genossinnen und Genossen *räusper*.

Erstaunliches versucht die neue Zeche Carl. Irgendwie ist das wie mit einem renaturierten Tümpel da oder so. Die ursprünglich gewachsenen Zusammenhänge und Synergien wurden verkorkst, man hat eine neue Lunge eingesetzt und guckt ob das Herz, also die Initiativen und langjährigen Mitgestalter das aushalten. Außerdem wurde noch ein recht gut durchgehangener, aber in diesem Umfeld als vage modern geltender Badestrand in Form eines Konzertveranstalter… Welch eine fürchterliche Metapher! Jedenfalls geht es mit "Auf Carl! Das Fest" jetzt los, es wird ernst, und das mit Spaß. Fast drei Tage lang und mit Livemusik und Disco zwischen Ethno, Soul, Funk, HipHop & Co., Kinderflohmarkt, Comedy und Come Together. Das sieht zumindest ganz gut nach dem oft geforderten Bewahren allgemein geschätzter Traditionen aus – dies sei von hier unterstützt und für Gegenwart und Zukunft als äh beibehaltenswert wenn nicht gar ausbauwürdig vorgeschlagen.

Altstadtherbst in Düsseldorf ist von jetzt Mittwoch, den 16. September bis zum 4. Oktober.

"Auf Carl" in Essen findet von Freitag bis Sonntag statt.

"Dritte Generation" auf PACT Zollverein läuft von jetzt Samstag, den 19. September bis zum 23. d.M.