.jpg)

[Vierundzwanzigstes Update] Nazis demonstrieren in Dortmund

Heute findet in Dortmund eine Nazi-Demo statt – auf einem Parkplatz.

Denn ein Umzug wurde den Nazis von der Polizei untersagt. Die wollen sich allerdings schon vorher am Bahnhof treffen.

In der ganzen Stadt finden heute zahlreiche Gegenkundgebungen und Demonstrationen statt. Die Polizei hat starke Kräfte in Dortmund konzentriert. Wir sind vor Ort und berichten über die Geschehnisse.

Infos über Veranstaltungen in Dortmund

02.10 (Sonntag) – Ruhrbarone, die Outtakes. Stefan hat mich mal angerufen, während ich unter der Dusche stand, aber ich hab gottlob ein wassergeschütztes Outdoorhandy. Immer noch flucht Stefan über die geringe Laufzeit des Akkus seines IPhones und schwört, in aller Zukunft immer einen Zweitakku dabei zu haben. Es sind während der Nachrichtenschicht von 09.00 Uhr bis 21.00 Uhr ein- und ausgehend insgesamt 74 Telefonate vom Desk geführt worden; News fanden hier nur Aufnahme, wenn sie von den Ruhrbaronen vor Ort beobachtet wurden oder von mindestens zwei Quellen. Jens hat generös darauf verzichtet, auf dem den Tag abschliessenden Konzert auf dem Friedensplatz ein Interview mit Sir Bob Geldof zu führen, obwohl das angeleiert war – was wollen wir auch mit diesen Betroffenen-O-Tönen? – Wir melden uns in der Sache Sonntag nachmittags mit Einschätzungen von Politikos, Antifas, Offiziellen und dem ganzen Rest.

21.00 Uhr – Dortmund, Friedensplatz. Der Friedensplatz ist gut gefüllt, hört man. Quelle: Polizei, Augenzeugen. Einige Nazis haben auf dem Heimweg bei einem Zwischenstopp Bielefeld mit einer unangemeldeten Demo behelligt, Quelle: Augenzeugen. Grüße an die eifrigen Kollegen von den Ruhrnachrichten, die hier noch von den Nachgeplänkeln in Dortmund berichten.

19.45 Uhr – Dortmund, Lagebild. Die Zahlen der Polizei sind da: 700 Nazis in der Nordstadt, über 200 Festnahmen unter den Nazi-Gegnern, vier leicht verletzte Polizisten. Teilnehmerzahlen der Antifaschisten: Dortmund stellt sich quer-Bündnis: 3.000, S5 Bündnis: 2.100 Menschen.

17.35 Uhr – Dortmund, Lagebild. Die Nazis ziehen nach und nach vom Dortmunder Hauptbahnhof mit Polizeibegleitung ab. In regulären wie in Sonderzügen. Im Kessel Arndtstraße werden noch hundert Antifaschisten festgehalten. Der Kessel an der Weißenburgstraße wäre mittlerweile aufgelöst. Quelle: Ermittlungsausschuss. Die Polizei kann noch keine summarischen Angaben zu Festnahmen machen. Der Ermittlungsausschuß der Antifas spricht von etwa hundert Festnahmen, darunter auch Minderjährige. Die Rede ist auch von einer schwerverletzten Person, die ins Krankenhaus verbracht wurde.

Ruhrbarone schalten in einen etwas langsameren Berichterstattungsmodus. Vor Ort waren: Stefan, Jens und Michael, am Desk war Thomas. Wir bleiben in Bereitschaft, liefern noch von der Abschlußkundgebung am Friedensplatz und Fotos von heute nach.

17.00 Uhr – Dortmund, Friedensplatz: Regen. Soundcheck. Sonne. Soundcheck. Die offizielle Abschlussveranstaltung unter dem Titel „Schluss mit lustich – es reicht“ soll von Seiten der Stadtverwaltung zum Ende des Tages möglichst viele Nazigegner unter einen Hut bringen, und zwar mit u.a. den German Tenors, Bob Geldof und Too Strong. Da die Bevölkerung sich von all dem Treiben eher terrorisiert fühlte – eine U-Bahn Passagierin: „Im Radio wurde durchgesagt, man soille besser gar nicht erst in die Stadt gehen.“ – ist nicht wirklich mit überbordenden Besuchszahlen zu rechnen.

16.42 Uhr – Dortmund Hauptbahnhof Nord. Ein Wasserwerfer touchiert eine Schranke, die Antifas vor Ort sind erheitert. Die Polizei fordert diese zum Zurückweichen vom Vorplatz auf, dem wird nachgekommen. Wasserwerfer und Räumpanzer sind vorgefahren, berichten Stefan und Michael.

16.20 Uhr – Dortmund Hauptbahnhof Nord. Dort sammelten sich 400 Antifas, Quelle: Augenzeugen. Stefan berichtet von Auseindersetzungen der Polizei mit den Antifas. Die Lage sei aktuell vor Ort unruhig, während die Polizei massive Kräfte zum Bahnhofsbereich herbeizieht.

15.58 Uhr – Dortmund, Hafen. Die Nazikundgebung nähert sich dem Ende. Die U-Bahn Haltestelle Hafen wäre in Sperrung begriffen, Quelle: Augenzeugen. Stefan beobachtet eine Absperrung der Mallinckrodtstraße, auf der es zuvor Festnahmen gab.

15.40 Uhr – Dortmund-Dorstfeld. Der Stadtteil gibt sich pragmatisch, geschichtsbewusst und wenig sensationsheischend. Auf dem Platz gegenüber des Mahnmals zur Erinnerung an die einstige Dorstfelder Synagoge und die Judenverfolgung hatte zunächst die „Aktion65+“ eine Kundgebung angemeldet, um diesen Ort vor Nazis zu schützen. Nun halten Grüne und SPD die Stellung, „Aktion65+“ ist wieder weg, gerüchteweise, so eine Grüne, weil eine Künstlerin nicht durch die Sperren gekommen ist. Wie dem auch sei, direkt am Mahnmal informiert der BDKJ über die Geschichte der Dorstfelder Juden in den 30er Jahren, und alle warten auf die Teilnehmer/innen der „Fahrrad-Demo gegen Rechts“, die hier ihr Ende finden wird.

14.51 Uhr – Dortmund, Scharnhorststraße. Spruch des Tages, intoniert durch die Antifaschisten des S5-Bündnisses: „Stalingrad war wunderbar, mein Naziopa blieb gleich da.“

14.38 Uhr – Dortmund, Nordstadt. Stefan und Michael beobachten Sickerbewegungen von kleinen Gruppen antifaschistischer Demonstranten in Richtung Kundgebungsplatz der Nazis. An der Polizeiabsperrung Scharnhorststraße versammeln sich in Hörweite der Nazikundgebung mit ca 700 Teilnehmern bislang 150 Gegendemonstranten. Deren Auftaktkundgebung hat längst begonnen, Naziführer Worch verlas seinen Kameraden die Auflagenliste.

14.30 Uhr – Dortmund, Rheinische Straße: Rechts bleibt kompakt, Links zersplittert sich weiter.

Eine Frau von der Frauengruppe Courage hält eine Stunde zuvor am Hauptbahnhof ein Transparent hoch, Aufschrift „Verbot aller faschistischen Organisationen!“ Angesprochen darauf, ob es sozialpolitisch engagierten Initiativen schwer fiele, sich einer der Gegendemonstrationen anzuschließen, antwortet sie, es hätte darüber viele Kontroversen gegeben. Deshalb halte man sich auch nicht bei den „Antideutschen“ auf, dort seien Demonstrierende wie Polizei zu aggressiv und es gäbe auch „Komasaufen“.

Die U-Bahnhaltestelle „Hafen“ wird nicht angefahren, und rund um das Hafengebiet werden Personengruppen von der Polizei nicht durchgelassen, da man Zusammenstöße zwischen Rechts und Links befürchtet..

Beim DEW21 an der Ritterstraße gab es drei Festnahmen, berichtet Jens. Eine Absplitterung von „Dortmund stellt sich quer“, bestehend vor allem aus Vertretern von „Die Linke“, hatte sich aus Protest wegen einer „Überpräsenz der MLPD“, so ein Parteimitglied, auf eigene Wege begeben, worauf es zu Auseinandersetzungen Einzelner mit der Polizei gekommen war.

Im Café Banane hört man Punk- und Glam-Rock und bereitet sich auf ein BBQ und – ausnahmsweise – eine Technoparty am Abend vor.

14.10 Uhr – Dortmund. Saarbücker/Ecke Weißenburger Straße. 60 Personen im Kessel harren der Ingewahrsamnahme durch die Polizei. Vorgeworfen würde: Sachbeschädigunen und unerlaubte Versammlung. Quelle: Augenzeugen.Die Ruhrnachrichten haben ein Interviev mit dem offenkundig nur leicht verletzten Mario Krüger.

13.45 Uhr – Dortmund. Der Fraktionsvorsitzende der lokalen Grünen, Mario Krüger, sei verletzt worden, melden die Ruhrnachrichten unter Berufung auf dpa-Kollegen. Der 52-jährige habe interveniert, als Demonstranten die Polizei mit Pflastersteinen angegriffen hätten.

13.26 Uhr – Dortmund, Arndtsstraße. Stefan berichtet von einem kleinen Kessel dort, 40 Menschen sind eingekesselt. Laut Augenzeugen wären Kronprinzenstraße und Heilger Weg abgesperrt. Die aufgelöste Dortmund-stellt-sich-quer-Demo liefe zu einer möglichen Abschlußkundgebung auf die Lange Straße.

13.17 Uhr – Dortmund, Kaiserstraße. Die S5-Demo wäre von der Polizei aufgelöst worden, hier vor Ort im Gerichtsviertel käme es zu „Räuber-und-Gendarm-Spielen“, berichtet Stefan. Ein paar hundert Menschen zögen in kleinen Gruppen durchs Viertel. Augenzeugen bebachteten Festnahmen.

13.12 Uhr – Dortmund, Hafennähe. 50 linke Demonstranten wären von der Polizei eingekesselt. Quelle: Augenzeugen.

13.10 Uhr – Dortmund, Hamburger Straße. Augenzeugen berichten von gewalttätigen Auseinandersetzungen: Steinwürfe, Polizeieinsatz.

12.55 Uhr – Dortmund, Hauptbahnhof. Der Demonstrationszug von MLPD, DKP, Aktion 65+ & Co ist vor dem Bahnhof gestoppt worden. Ein Türkei stämmiger Kommunist prangert das politische System des Kapitalismus an, dann wird über den Vorschlag abgestimmt, gen Westpark zu ziehen und dort eine Abschlusskundgebung abzuhalten. Hände heben sich, „einstimmig“ heißt es. „Hoch die internationale Solidarität!“ wird angestimmt, es geht weiter. Hinter den Reihen der Polizei, getrennt von den Demonstrierenden, zeigen einzelne autonome wie bügerliche Gruppen ihre Solidarität mit Transparenten oder einfach nur Präsenz.

12.20 Uhr – Dortmund, Reinoldikirche. Polizeipräsenz auch hier, aber vor allem nahezu alltägliche Samstagmittagstimmung unter den Gästen aus aller Welt im Alex. Am Bahnhof wirkte die Atmosphäre auch recht entspannt, nur in Bezug auf die Zugverbindungen gab es natürlich einige Störungen.

11.40 Uhr – Dortmund, Gerichtsplatz. Der Kundgebungsort des S5-Bündnisses wird voller, ca. 2000 Teilnehmer, der Platz wirkt gerappelt voll. Schwarz-rote Flaggen, Israelfaggen, US-Flaggen. Zurückhaltende Polizeipräsenz. Jetzt spielen Deichkind.

Die Nazis dürften nicht in die Stadt, berichten Quellen: Sie sollen bei ihrer Ankunft am Hbf abgefangen werden, um dann zur U-Bahn und damit direkt zu ihrem Kundgebungsort, einem Parkplatz an der Speestraße, geleitet zu werden.

11.15. Uhr – Dortmund, Gerichtsplatz. Ebenfalls 1000 Teilnehmer bei der Demo des S5-Bündnisses. Momentan werden Demonstrations-Verhaltensregeln durch die Lautsprecher angesagt. Bald werden hier Deichkind spielen. Der Ruhrbarone-Twitter ist scharf geschaltet.

10.50 Uhr – Dortmund, Hauptbahnhof. Auf der Kundgebung von ‚Dortmund stellt sich quer‘ redet die lokale Linkspartei-Abgeordnete Ula Jelpke vor ca. 1000 Demonstranten. Und die Schokofront verteilt Schokoladenstückchen. Polizei aus dem gesamten Bundesgebiet ist sichtbar präsent. Die Polizei spricht offiziell von 3000 eingesetzten Kräften.

Bundesverfassungsgericht erlaubt Nazi-Demo

Das Bundesverfassungsgericht hat die für den morgigen Samstag geplante Nazi-Demo in Dortmund erlaubt.

Das von der Dortmunder Polizei erlassene Verbot, das zuvor vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und dem Oberverwaltungsgericht in Münster bestätigt wurde, ist damit aufgehoben. Schon heute gibt es in Dortmund zahlreiche Aktionen gegen die Nazi-Demo, aber auch eine Nazi-Demonstration. Über alle Aktionen berichtet das Online-Radio des S5 Bündnisses live. Für Morgen sind in ganz Dortmund zahlreiche Gegendemonstrationen angemeldet. In der Dortmunder Innenstadt wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen. — Wir berichten über die Mobilisierung der Antifaschisten. Mit Nutzwert.

Das Convergence Center wäre eröffnet.

Mehr hier.

Background von Indymedia.

Übersicht über alle Veranstaltungen in Dortmund am 5. September

Bündnis Dortmund stellt sich quer 10-18 Uhr

Bundesweite antifaschistische Demonstration des Bündnisses „Dortmund stellt sich quer!“

Treffpunkt: 10 Uhr, Demo vom Busbahnhof nach DO-​Dorstfeld Wilhelmplatz mit abschließendem Konzert mit Microphone Mafia gemeinsam mit Esther Bejarano

Mehr Informationen unter: dortmundquergestellt.​wordpress.​com

S5-​Bündnis ab 11 Uhr

Demo von dem Gerichtsplatz aus (musste nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtes geändert werden).

Auftakt mit Deichkind

Mehr Informationen unter: s5.​noblogs.​org

SPD Dortmund – 12-16 Uhr

„Sonnenplatzfest für Demokratie und Vielfalt – Kein Platz für Nazis“

Aktion 65 plus ab 11 Uhr

Wilhelmplatz „Wir haben es erlebt! Nie wieder!“

Abschluss ab 17 Uhrmit der Auschwitzüberlebenden Esther Bejarano und der Gruppe „MikrophonMafia“

Nordstadt für Vielfalt und Respekt – gegen Neonazis 11-13 Uhr

Demonstration

11 Uhr: Cinestar / Nordausgang Hbf.

12 Uhr: Station am Nordmarkt

12.​30 Uhr: Abschluss am Stollenpark

Ver.​di-​Vertrauensleute der Stadtverwaltung Dortmund 11-17 Uhr

Mahnwache vor dem jüdischen Friedhof in Dortmund-​Brackel

DGB östl. Ruhrgebiet 12-14 Uhr

Südbad; „Uns reicht’s!“ Talk und Kultur mit Annelie Buntenbach, Guntram Schneider, Hartmut Anders-​Hoepgen, Friedrich Stiller, Eberhard Weber, „Awo-​Oppa vom Geyerabend“ und der „Johnny-​Cash-​Revue“

ASTA tu dortmund und

DGB-​Jugend östl. Ruhrgebiet 14:30-17 Uhr

Südbad; „Aufmucken gegen Rechts“ mit der „Microphon Mafia“, „Kickstern“m „Zeilensprung“ und „Andy Strauß“

Aktionskreis „Der Behinderte Mensch in Dortmund“ 11-15 Uhr

Ort: Hombruch – Samstags-​Markt –, Harkortstr.

angemeldete Strecke: Endhaltestelle Grotenbachstraße / Harkortstraße und zurück.

BV Brackel und StBM

Brackeler Kulturwochenende (04.​09-06.​09.)

Samstag, 12.​00 Uhr Begrüßung und offizieller Auftakt auf dem Kirchplatz , Brackeler Hellweg 142

Plätze im gesamten Stadtbezirk Brackel

Stadtbezirksmarketing Innenstadt Ost 12-18 Uhr

Oststadt in Harmonie

Körner Platz, Berswordt Platz

mit Oldtimer-​Corso: Körner Hellweg – Kaiserstr. – Franziskaner Str. – Düsseldorfer Str. – von der Golz Str. – Robert-​Koch-​Str. – Am Ostpark / Berswordtplatz – Lange Reihe – Am Bertholdshof – Berliner Str.

Mehr Infos unter: www.​innenstadtost.​dortmund.​de

VVN-​BdA

Wilhelmplatz – Bahnhof Dorstfeld: Menschenkette

Fahrradjugend im ADFC und Jugendring Dortmund 14-18 Uhr

„Fahrrad-​Demo gegen Rechts“, Treffpunkt ab 13.​00 Uhr am Südbad; Route: Rathaus (von Dez. Bonekamp empfangen)

Steinwache (gegen 15 Uhr)

ehemalige Synagoge Dorstfeld

Polizeipräsidium

Westfalenhallen Stalag

IG Bau, Agrar & Umwelt,

NaturFreunde Dortmund-​Kreuzviertel, Evang. St. Petri-​Nicolai-​Gemeinde 10:30-17:30 Uhr

Vinckeplatz: „Unser Viertel – Unser Platz“

Nachbarschafts-​ und Familienfest

gegen den angekündigten Naziaufmarsch

Bezirksvertretung Fraktionen in der BV Innenstadt West (SPD, CDU und Bündnis 90/Grüne) und Interessengemeinschaft Dorstfelder Vereine 12-16 Uhr

Dorstfeld bewegt sich – Ein (H)Ort der Vielfalt, Toleranz und Demokratie

Auf dem Wilhelmplatz in Dortmund Dorstfeld

Stände: Produktion von Straßenzeitungen, div. Dorstfelder Sportvereine stellen sich vor

Ev. Gemeinde Fine Frau 10-18 Uhr

Gemeindefest auf dem Grundstück des Gemeindehauses incl. auf der Straße Fine Frau Ausstellung von Seifenkisten und einer Startrampe

Martin-​Luther-​King-​Gesamtschule, Fine Frau 10-18 Uhr

Schulehof, Schule ohne Rassismus, Zelt der Demokratie

BDKJ Stadtverband 13-18 Uhr

Erinnerung an die Judenverfolgung in Dortmund-​Dorstfeld am jüdischen Mahnmal in Do-​Dorstfeld (Kreuzung Wittener Str./Arminiusstraße)

Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie und Dortmund Agentur 18-24 Uhr

Friedensplatz, mit Bob Geldof, „German Tenors“, „Too Strong“ und „Creemcheeze“

Quelle:

Mohamed war ein Prolet…

. . . und ein paar weitere heitere Fußballgeschichten, weil es gleich wieder losgeht!!!

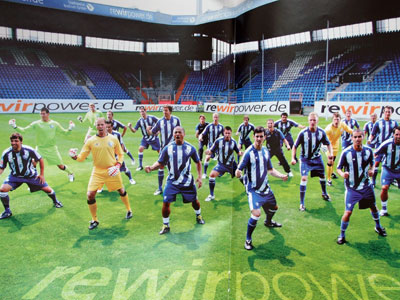

abb: stadtwerke bo/ ruhr nachrichten

RWE/ Für mehr als 30 Millionen Euros soll Traditionsclub und Viertligist Rot-Weiß Essen nun endlich doch ein neues Stadion bekommen kick. Ein Steinwurf entfernt vom alten Georg-Melches Stadion fällt deshalb am Samstag, High Noon, der feierliche symbolische Startschuss für die neue rot-weiße Spielstätte. Eine der letzten Amtshandlungen des scheidenden OB Wolfgang Reiniger (CDU). Immerhin ist das neue Stadion mit vier Tribünen geplant und damit gegenüber dem bisherigen Traditionsbau (3) klar im Vorteil. Klar im Nachteil sind Fußballtraditionalisten im Essener Norden. Statt Georg Melches – dem für die meisten vor allem nur noch rätselhaften Namen des Cluburvaters kick – soll die neue Arena laut "derwesten" einen Namenssponsor aus der Wirtschaft bekommen kick. Allerdings handelt es sich dabei um das allerunauffälligste Sponsoring der Fußballgeschichte: Die neue Anlage wird schlicht "RWE-Arena" heißen. Rheinisch-Westfälischer Kapitalismus, man muss ihn einfach lieben!

VfL/ Zwanzig Kilometer ostwärts heißen die Dinge schon längst anders. Namenssponsor des Rewirpower-Stadions sind die Stadtwerke Bochum und nach der Umbenenung des Ruhrstadion hat der kommunale Versorger nun die nächste Verwandlung ins Auge gefasst. In einer Anzeige haben sich die Bochumer Lizenzspieler in Haka-Pose ablichten lassen. Auffällig: Die Spieler aus der zweiten Reihe posen besonders grimmig. Auch die eher witzigen Ankündigungsplakate für die VfL-Spiele, die bislang die Abenteuer der Bochumerin Gerda zeigten, machen nun einem neuen Motiv Platz. Etwas Fankurve ist zu sehen und dazu das Motto: "Andere haben Trophäen, wir haben Euch!" Angesichts der chronischen Unzufriedenheiten mancher Bochumer Fanseele (kick) kann das allerdings auch als Klage verstanden werden.

BVB/ Im Pokal hat Lucas Barrios bereits getroffen, der neue Weltttorjäger des BVB, doch nun macht ihm Don Alfredo Pöge, Erbsenzähler des Weltfußballs den Titel streitig kick. Zu Pöge und seinen Fußballstistikern ist schon viel geschrieben worden, zum Beispiel im Spiegel.

Persönlich glaube ich ja, die alten Männer und der Republikflüchtling sind eine Art Fußballfreimaurerloge, die den Fußball unterwandern wollen, seine Geschichtschreibung monopolisieren um die ewige Herrschaft des Bösen einzuleiten.

S04/ Schalke hat(te) bekanntlich dieses interkulturelle Problem mit seinem Vereinslied. Für mich nur wieder ein Beispiel von "misheard lyrics". Auf der Nordkurve singen sie seit Jahren klar und eindeutig "Mo-ha-med war ein Prolet". Und was man so von Mohamed weiß – erst am Feuer, Walzwerk, Mannesmann, dann auf Stütze, nebenbei Taxi – muss ich sagen, sie haben recht!

Finale Trainerdiskussion

"Noch

zweiSiege, dann ist der Drops gelutscht."

(Felix Magath)

Ich mochte Schalkes Trainer Fred Rutten, das Rudi-Völler-Double, der sich nicht nur der Bundesliga übervorsichtig näherte. Ich habe mit ihm einmal in der Arena warme Curry-Suppe aus einem Glasfläschchen gesaugt, als er mich fragte, "waas is daas". Ich anwortete: "Suppe." Rutten: "Ah, Schuuppe." Es ist wirklich schade, dass er gehen musste – vor allem deshalb: Mein Lieblingstrainer war für einige Monate nicht mehr der farbloseste, vorsichtigste, ja, langweiligste seiner Zunft.

Bochum-Trainer Marcel Koller hat in dieser Saison nur zwei Fehler gemacht: Er hat sich nach Fankritik dazu breit schlagen lassen, einen Fanschal zu tragen, der nicht zu ihm passte. Wenigstens ließ er sich nicht auf den albernen Trainingsanzug und die Fußballschuh-Nummer ein! Und er hat nach der Genesung seiner Stamminnenverteidiger herum geeiert, um Anthar Yahia und Marcel Maltritz doch noch, irgendwie, in die Mannschaft zu kriegen. Weil das nur fast schief gegangen ist, wird der Schweizer wohl endgültig als Erfolgstrainer in die Bochumer Fußballgeschichte eingehen, der den Mythos der ewigen Abstiegskämpfer wieder aufleben lassen hat. Um nicht von "Unabsteigbar"keit zu reden; – als dieses Schlagwort in der Welt war, stieg der VfL auch schon das erste Mal ab. Das Kollers trockene, vorsichtige, ja: langweilige Art auch auf Spiele und Spieler abgefärbt hat, wird Koller oft vorgeworfen. Für mich beweist es nur, dass der Fußball-Existenzialist seine Mannschaft "hundertprozentig" erreicht.

Ich bin eigentlich kein Anhänger des Trainerfußballs. Ärgere mich bei TV-Übertragungen über jedes Bild von der Bank. So lange der Ball rollt, brauche ich keine brüllenden Mitfünfziger, interessiert es mich nicht, wie Sir Alex Ferguson (Man U) versucht sein Kaugummi zu zerstören. Das Spiel hat keine Nahaufnahmen von der Seitenlinie nötig, mir ist egal, wenn es Diskussionen mit dem vierten Offiziellen gibt, ob die Coaching Zone verlassen wird. Ich glaube, ich habe im Stadion während eines Spiels noch nie darauf geachtet, was gerade auf der Trainerbank vor sich geht außer bei den Aus- und Einwechslungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Spielern groß anders geht.

Andererseits geht es bei den Trainerdiskussionen um etwas anderes, um Ideale. Fußball ist ein Mikrokosmos im Flutlicht, eine Scheinwelt, ein Olymp. So ähnlich wie Mode, wie Musik und Kunst, wie Second Life oder Casting Shows nehmen wir Anteil mit unseren Meinungen, Sympathien, Haltungen zum großen Spiel. Fußball ist ein Labor der Arbeit. Und die Trainer die Vorarbeiter, Vorzeigechefs.

Auch Jürgen Klinsmann, den sie nun "Hi Hi" nennen. Mir ist dieser JK schon immer zu sektiererisch, zu beseelt, ein bisschen Tom Cruise an der Linie. Ob bei der Nationalelf oder den Bayern. Dieses jeden jeden Tag ein bisschen besser machen zu wollen – wer will so einen anstrengenden Chef haben? Außerdem: Was riskiert ein Coach, der nebenbei Vorstand seiner Firma "Soccer Solutions" bleibt, der auch als Bundestrainer konkurrierende Fußballverbände beriet, Verträge für Turnierbälle aushandelte, was riskiert der außer seine Glaubwürdigkeit? Als Geschäftsmann für Fußball und Motivation ist Klinsmann eben sehr erfolgreich, als Trainer war und ist er es nicht.

Andererseits – Klinsmann im Gespräch mit Günter Jauch zeigte auch, wofür der Schwabe auch steht: Für Wandel, Veränderungen, die immer neue Suche nach Tempo, Klasse, Begeisterung, Weltgewandheit im deutschen Fußball. Erst beim DFB – heute immerhin ein Verband, der sich gegen Rassismus, Homophobie und für Dribbelkünstler mit Migrationshintergrund stark macht – dann bei den Bayern. Klinsmann scheiterte natürlich an sich, seinem peinlichen Psychosprech, fehlender Authentizität und "Rüberkomme", wenig Gelassenheit und Erfahrung, aber eben auch an den eitlen Alten in der FCB-Chefetage, den Netzers des Blätterwaldes, den Beleidigten bei Springer, an bockigen Spielern, verwöhnten Zuschauern. Am Mittwoch hat er mich trotzdem fast überzeugt.

Übrigens steht der neue Bayerntrainer Louis van Gaal nur vordergründig für den alten Schleifer, das Fußballlehrer-Style, das Karl-Heinz Rummenigge vorschwebt: Van Gaal schreibt Gedichte, kleidet sich wie eine Gestalt aus Tim und Struppi, steht auf hypermodernistischen Fußball und kämpft gegen Homophobie.

Noch ein JK, vielleicht d e r JK, die zur Zeit angesagteste Mischung aus Wahnsinn, Kompetenz und Charme im Fußball. Mit Jürgen Klopp hat Dortmund den Coup des Jahres gelandet. Die Stadt ist aufgewacht, die Mannschaft geht lange Wege, spielt kurze Pässe, wird Rekordsieger. Und plötzlich steht – nach müden Jahren – wieder Fußball im Mittelpunkt, nicht die ökonomischen Aufräumarbeiten der überdrehten Neunziger Jahre, nicht der Präsident, sondern ein Trainer.

Das gleiche will Schalke auch. Ausgerechnet Clemens Tönnies. Dabei steht der vorlaute Aufsichtsratschef, der erst zum Schalker wurde, weil der Bruder starb, auf deftig, sich, labern. Auch bei der Trainersuche. Wie ein Sonnenkönig ließ er Muskeln und Moneten spielen, verhandelte mit Olli Kahn, kokettierte mit Rudi Völler, um dann doch den Dortmunder Coup vom vergangenen Sommer zu toppen: Ein Fast-Schon-Meistertrainer auf Schalke, dem VW-Wolfsburg wurde der zur Zeit erfolgreichste deutsche Fußballlehrer abgeworben.

Dass Felix Magath auf Schalke einschlägt wie ein Klopp ist nicht gesagt. Aber Magaths Motivation ist einfach: Welcher Club in der Bundesliga kann den Bayern zum wirklichen Konkurrenten werden? Wer hat die Fans, Begeisterung, Hinterland und Tradition, welches Stadion kann mithalten mit der Allianzarena an der Mülldeponie? Er hat die Frage mit Schalke beantwortet. Ich wär mir da nicht so sicher.

Klopp und der Esoteriker

BVB-Chefcoach Jürgen Klopp ist heute mit seinem Sportcoupé von der Straße gerutscht. Der Unfall ging zum Glück glimpflich aus. Wie Klopps Geschichte mit einem seltsamen Wundertrainer ausgeht, wissen wir noch nicht. Aber der Reihe nach.

Shot aus lifekinetik.de

Vergangene Woche melden u.a. die Ruhrnachrichten (klick) eine Neuigkeit beim Trainingsprogramm von Borussia Dortmund. Jürgen Klopp habe seinen Spielern den Gesundheitscoach Horst Lutz verschrieben. Lutz, der Fußballtrainer in Island gewesen sein soll und Jugendbetreuer bei 1860 München, lehre „Life Kinetik„. Es gehe um Gehirn-Entfaltung, melden die Ruhr-Nachrichten. Klopp finde es nicht nur spannend, sondern „superspannend“ zu beobachten, wie die Verbindung zwischen „motorischen Fertigkeiten und kognitiven Fähigkeiten“ zustande komme. Lutz würde auch mit dem Skifahrer Felix Neureuther und dem Schalker Heiko Westermann zusammen arbeiten. Seit vergangenen Mittwoch machen die BVB-Profis also Koordinationsübungen, um ihren Horizont zu erweitern. Wäre nichts gegen einzuwenden, außer das hier.

Zum Ausgangspunkt ihres Tuns machen die Anhänger der „Life Kinetik“ eine Aussage, die auch schon andere Heilsbringer unters Volk streuten:

„Jeder Mensch nutzt seine 100 Milliarden Gehirnzellen anders, aber keiner schöpft die riesigen Möglichkeiten auch nur annähernd aus.“ (klack)

Lutz will diese ungebrauchten Gehirnzellen aktivieren und vernetzen, indem er Menschen das Jonglieren beibringt, indem er Unabhängigkeitsübungen entwickelt, etwa ein Tuch herumzuwirbeln und gleichzeitig einen Ball zu fangen. Auch so weit ist das harmloser Unfug, mit dem vermutlich niemand gescheiter wird, wohl aber etwas besser Klavier oder Gitarre spielen kann. Lutz hat auch ein Buch geschrieben, Gehirntraining durch Bewegung. Und man weiß ja längst, dass Bewegungsspiele bei alten Menschen und Alzheimerpatienten positive Wirkungen haben. Dass jetzt auch Profisportler den Seniorensport entdecken – auch das ist nicht der Rede wert.

shot aus lifekinetik.de

Was bei Lutz (und Klopp?) so seltsam ist, ist die intensive Vernetzung mit der esoterischen Szene, die dann vielleicht nicht mehr so harmlos ist, sondern Spinner ernährt und anlockt. So ist Horst Lutz Mitglied der „Schule des Lebens„, dem Lebenswerk eines gewissen Josef Bauer, der sein eigenes Leben nach einer Schwersterkrankung (MS) umkrempelte und vom Manager der Spider Murphy Gang, Nicki oder Patrick Lindner zu einem Oberesoteriker im Isartal wurde. Oder wie es auf der Homepage heißt:

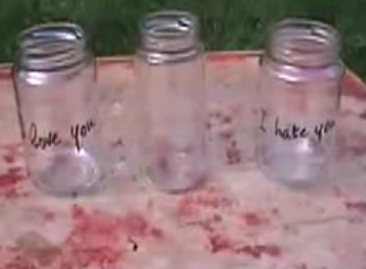

„Durch den Kontakt und die intensive Zusammenarbeit mit bekannten Autoren, Ärzten, Heilern und Lehrern, wie Dr. Emoto (…) entstand für Josef Bauer eine neue Sichtweise für sein eigenes Leben.“

Dr. Masaru Emoto ist tatsächlich ein Star der Esoterikszene. Der Japaner, der seine Karriere in der Schweiz begann, glaubt daran, dass nicht nur Menschen, Tiere, Pflanzen, sondern auch das Wasser Gefühle habe. Dass es auf Harmonie reagiert. Wenn es friere und dazu klassische Musik läuft, würden sich wunderschöne Eiskristalle bilden. Dröhnten düstere Weisen, gelängen nur einfache Strukturen. Weil alles in der Welt auf Vibrationen reagiere, würde auch gekochter Reis Zuneigung und Hass spüren. (Wer viiiiel Zeit hat, kann dieses Experiment nachmachen: klick).

shot aus youtube.com

Josef Bauer, der so etwas wie der Arbeitgeber ist des neuen BVB-Gehirntrainers, beruft sich also auf den erleuchteten japanischen Politologen und seine Wasserspiele. Der Wasserseele ist auch die „Schule des Lebens“ verpflichtet – Handlungsort von Bauer und Horst Lutz. Unter dem Label Organetik werden dort „organe“ Produkte vertrieben. Wasseraufbereitungsgeräte namens StörfeldOrgano oder BenkerOrgano, die von dem Westborghausener Tüftler Rudolf Herde entworfen wurden. Der Tischler war ein Apologet der Radiästhesie.

Man könnte sich nun unendlich in dieser wahnwitzigen Szene der Parawissenschaftler, Schwingungsforscher umtun. Aber mir sind die Verstrahlten oder Unverstrahlten eigentlich nicht so wichtig. Ich glaub halt nicht dran, dass es Wassergeister gibt, die elegante Moleküle zimmern. Ich glaube nicht dran, dass wir durch Geschicklichkeitsübungen die unendlichen Schläferzellen in unserem Hirn aufwecken. Die Frage ist aber, glaubt BVB-Trainer Klopp daran? Oder hat er Lutz ohne Esoterik eingekauft?!

In Mainz hat Kloppo seine Mannschaft noch mit vergleichsweise schlichten Motivationsübungen heiß gemacht. Der spätere ZDF-Fußballerklärbär klebte die Buchstaben J und A auf die Kabinentüren vor dem Bundesligaaufstieg. Als der geschafft war, setzten die geimpften Bundesligisten die Buchstaben einfach zusammen und schrien sich ihr „JA“ von der Seele.

PS: Apropos ZDF. „Life Kinetik“, diese zumindest stark esoterisch beeinflusste Bewegungslehre der Herren Bauer und Lutz, ist längst offizieller Aktionspartner der BILD-ZDF-Barmer-Kampagne „Deutschland bewegt sich“ (kennen wir aus dem Aktuellen Sportstudio) und wurde vom einstigen bayrischen Kultusminister und jetzigen Staatsminister Siegfried Schneider im Rahmen der Schulkampagne „Voll in Form: täglich bewegen – gesund essen – leichter lernen“ gelobt. Immerhin ist Jürgen Klopp also nicht allein.

Saurons Auge

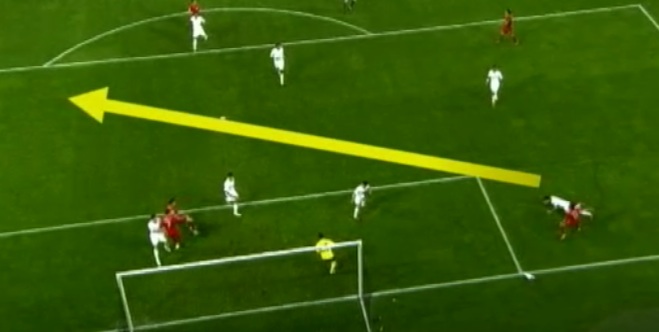

bildschirmfotos: zdf.de/mediathek

Losgegangen, nein, losgefetzt ist sie, die Europameisterschaft mit einem wiederum wie entfesselten Jürgen Klopp als ZDF-Experten. Die Jungs hätten enorm viel investiert, johlte der Neu-Dortmunder unter einem riesigen magischen Auge wie in Tolkiens Herr der Ringe.

Kloppo jubelte jedenfalls wieder auf allerhökschtem Niveau: Die Jungs hätten die Räume gut zugestellt, die Jungs hätten gut verschoben, hätten Vollgas gegeben, die Jungs hätten die Polen geschickt angegriffen, wenn die im Ballbesitz gewesen wären (wann sonst?). Die Jungs hätten dann mental einen Wackler gehabt und einzelne seien von einzelnen Polen zu weit weg gewesen. Aber insgesamt hätten es die Jungs ganz großartig gemacht, das alles jauchzt der Ex-Mainzer Profi und Trainer ins Mikrofon, lässt sich dann auch noch einmal die Hintertorkamera geben, macht einen Kreis aufs Spielfeld, noch ein paar Striche und lässt die Spielszene weiterlaufen. Toll.

"Rausköpfen mit Niveau"

"Rausköpfen mit Niveau"

Jürgen Klopp, der in Dortmund als Neu-Coach so etwas wie ein Hoffnungsträger ist, stand also geschlagene zwei Tage auf einer zugigen, verregneten Plattform in einem alpenländischen See zusammen mit dem dauerdoofen Kerner und diesem Urs Soundso, der mal Schiedsrichter war, aus der Schweiz kommt und nur etwas zu sagen hat, wenn er drangenommen wird. (Dass die anderen ihn mögen bzw. dulden, hat sich Urs Soundso übrigens teuer erkauft, vor zwei Jahren hat er mit einem 500 Euroschein in einem McDonalds am Kölner Dom für die ganze Mannschaft eingekauft! Echt. Peinlich)

Dauerlutschersendung

Dauerlutschersendung

Klopp und dieser Urs Soundso sind wie beim so genannten Sommermärchen die gedungenen Fußball-Europameisterschafts-Experten für das ZDF, wobei man sich fragt, wie diese Experten auf der Bregenzer Seebühne irgend etwas vernünftiges über ein Spiel sagen können, das sie gerade am Fernsehen gesehen haben. Statt wieder einmal seltsam aufgekratzt taktische Selbstverständlichkeiten von sich zu geben, könnten sie an diesem Unort am Ufer des Gebirgsnebels viel besser die Bildregie analysieren, die Interviews am Spielfeldrand oder den Live-Kommentar – der von Bela Rethy hatte übrigens auch den ein oder anderen mentalen Hänger. Aber ob und wie Fußball gespielt wurde in Klagenfurt, in Basel oder in Wien, wissen die von der Opernbühne doch nur vom Übertragungsraten. Und wer immer noch meint, am Bildschirm sehen zu können, was ist, der sollte zu nicht unter 100 Stunden Medienkompetenz-Schulung verdonnert werden.

Mindestens genauso gespenstisch wie das aufgekratzte ZDF-Trio ist freilich das Erscheinen der Aberhundertschaften von Fußballreisegruppen auf den Tribünen in Bregenz. Sie kommen freiweillig und sorgten gestern tatsächlich für Atmosphäre, sprich: Atmo. Stemmten ihre Transparente, winkten mit schwarzrotgeilen Puscheln und machten genau das, was der Fernsehfunk im Ausnahmezustand braucht: keinen Ärger und reichlich Stimmungsbilder. Dass schon nach dem bundesdeutschen Favoritensieg im Vorrundenspiel tausende Autos hupend durch deutsche Großstädte kurvten, kann bei so viel Einsatz nicht mehr verwundern. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mich künftig vor Saurons alles verschlingendem Auge in Acht zu nehmen. Und vor den Drei von der Drehbühne. Heute sind Netzing & Deller dran.

Langemeyer: „Der RVR spielt in diesen Fragen keine Rolle“

Herr Langemeyer, Ihre Durchsetzungskraft ist legendär. Sie haben die Spitzen des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und der Wirtschaftsförderung des Ruhrgebiets gegen den Willen weiter Teile der Verbandsversammlung im RVR durchgesetzt. Wie nutzen Sie Ihre Macht? Was sind ihre künftigen Ziele für das Ruhrgebiet?

Ich bleibe bei meiner Linie: Wir können nur stark werden, wenn sich jeder darum kümmert, selbst stark zu werden. Und dabei sollten wir uns weiter intensiv austauschen. Daher ist das Konzept Städtebund voll erfolgreich. Der nächste Gesprächstermin dieser Runde ist am 21. August in Duisburg.

Ist Essens Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger von der CDU auch dabei? Er hatte den Städtebund als Zusammenschluss der Ruhrgebiets-Oberbürgermeister massiv kritisiert.

Ob Herr Reiniger kommt oder nicht, ist mir egal. Ich bin zutiefst davon überzeugt: das gemeinsame Gespräch der Oberbürgermeister ist der richtige Ansatz. Herr Reiniger hat gemeinsam mit mir einen Vertrag unterschrieben, der die Geschäftsgrundlage für den Städtebund liefert. Insofern ist Essen formal nach wie vor dabei – übrigens auch was die konkreten Arbeitsbeziehungen betrifft, beispielsweise wenn sich die Planungsdezernenten treffen. Dass er sich in der OB-Runde nicht sehen lässt, ist sein Problem und nicht meins.

Soll der Städtebund nicht auch ein Ersatz für den RVR sein?

Er ist ein Ersatz für den RVR-Vorstand, der ja vom Gesetzgeber nicht mehr gewollt war und gesetzlich mit der Mehrheit von CDU und FDP abgeschafft wurde. Er ist aber vor allem ein Instrument, um in den vielen Gremien, in denen wir als Städte vertreten sind, Allianzen zu bilden.

Soll der Städtebund stärker institutionalisiert werden? Im Moment treffen sich die Oberbürgermeister unregelmäßig und ab und zu kommen die Dezernenten in lockeren Runden zusammen.

Nein, so wie es ist, ist es ausreichend.

Also stehen RVR und Städtebund nicht gegeneinander?

Nein, der Städtebund ist eine vernünftige Plattform auf der wir Oberbürgermeister übergreifende Themen diskutieren können. Wir sind alle im Städtetag oder im Landkreistag, wir sind bei der Emschergenossenschaft, beim Lippeverband, beim Verkehrsverbund Rhein Ruhr, bei den Landschaftsverbänden und eben auch im RVR – es gibt viele Themen, die sich nicht aufsplitten lassen. Wir als Oberbürgermeister brauchen eine Gesamtschau.

Im Städtebund werden die Entscheidungen für das Ruhrgebiet getroffen?

Nein, dort gibt es einen Informationsaustausch über die Inhalte und das Gespräch darüber, wie wir uns als Oberbürgermeister verhalten. Die Zusammenarbeit dort ist sehr stark von der Sache geprägt und hat wenig mit Parteipolitik zutun.

Also wird doch in der OB-Runde entschieden.

Entschieden wird dort, wo die Verantwortung sitzt. Ein Beispiel: Das Land hat uns als Kommunen die Versorgungsverwaltung aufgedrückt. Die entsprechende Landesbehörde mit Sitz in Dortmund war für die Städte Hagen, Bochum und Dortmund zuständig. Da setze ich mich mit meinem Kollegen aus Hagen und meiner Kollegin aus Bochum zusammen und wir stellen uns die Frage: macht es Sinn, diese Aufgaben auf drei Städte zu verteilen oder sollen wir sie an einem Ort lassen? Wir betreiben sie jetzt gemeinsam am Standort Dortmund. Die staatliche Umweltbehörde hatte ihren Standort in Hagen – und da betreiben wir sie zusammen weiter. Darüber schließe wir dann öffentlich-rechtliche Verträge ab – und jetzt kommen wir zum Thema Entscheidung: Entschieden wird in den Räten der Städte.

Der RVR spielt also keine Rolle?

Der RVR spielt in diesen Fragen keine Rolle.

In der Frage des Planungsrechtes wird sich das bald ändern.

Aber nicht zum besseren.

Zumindest wird die Planungsabteilung so ausgestattet, dass sie arbeitsfähig ist.

Dass dem Regionalverband staatliche Planungsaufgaben übertragen werden, halte ich für den falschen Weg. Der Weg, den ich für richtig halte, ist der, den die Planungsdezernenten gehen: Durch einen gemeinsamen Diskussionsprozess, Themen gemeinsam nach vorne zu bringen. Das ist ein ganz anderes Planungsverständnis.

Ein Gutachten der Landesregierung hat der Zusammenarbeit der Dezernenten ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Danach konnten sich die Dezernenten nur über unstrittigen Themen einigen und haben in ihrer Arbeit die Probleme einfach ausgeklammert.

Ich möchte nicht über die Vorurteile des Gutachters philosophieren, aber er war schon vor dem Beginn der Zusammenarbeit der Planer gegen dieses neue Modell. Wenn das Land so einen Gutachter bestellt, weiß man welches Gutachten man bekommt.

Die Gutachter waren allerdings Dortmunder – unter ihnen Professor Hans Blotevogel aus der Fakultät der Raumplaner. Er ist der Nestor der Stadtplaner im Ruhrgebiet.

Ich mache lange genug Kommunalpolitik, um zu wissen, was Planung ist, wie sie gemacht wird und was Planung leisten kann. Wir haben mit der Zusammenarbeit im westfälischen Teil des Ruhrgebiets gute Erfahrungen gemacht – und ich bin mit der staatlichen Planung der Regierungsbehörde in Arnsberg voll zufrieden. Ich habe keinen Anlass, mir Veränderungen zu wünschen.

Als die neue U-Bahn zwischen Essen und Gelsenkirchen gebaut wurde, gab es monatelang Schienersatzverkehr, weil der Regierungsbezirk Münster noch prüfte, als Düsseldorf die Strecke schon genehmigt hatte. Die Dreiteilung des Ruhrgebiets hat schon viele solcher Absurditäten hervorgebracht.

In Dortmund haben wir solche Probleme nicht. Aber es gilt trotzdem: Die Lösung kann nie obrigkeitsstaatliche Planung sein, sondern muss Kooperation heißen. Zu einem vernünftigen Ergebnis kommt man nur durch Dialog, ein anderes Planungsverständnis wird heute nicht mehr akzeptiert. Zum Beispiel hatten wir lange Zeit Meinungsverschiedenheiten mit dem Kreis Unna bei der Führung einer Entlastungsstraße. Wir haben dieses Problem jetzt im Dialog mit Unna gelöst und gemeinsam beim Regierungspräsidenten durchgesetzt. Die Straße wird gebaut.

Als Symbol für ein antiquiertes Planungsverständnis wird immer wieder Thomas Rommelspacher genannt, der Planungsdezernent des RVR.

Ich gestehe, dass ich bei meinem Engagement im Regionalverband Enttäuschungen erlebt habe. Es gab Chancen beim RVR, die nicht wahrgenommen wurden, wie der Einstieg in die Masterplanung. Wenn man das falsch macht, wie Herr Rommelspacher, und die anderen Dezernenten vor den Kopf stößt, gibt es kein Ergebnis. Nur wenn man die anderen Dezernenten zu Partnern macht, kommt man weiter. Es ist in den letzten Jahren auf dem Feld der gemeinsamen Planung nicht so viel passiert, wie es denkbar gewesen wäre.

Was hat sie beim RVR enttäuscht?

Die Parteipolitisierung im RVR ist eine falsche Entwicklung.

Doch nicht aus Sicht ihrer Partei: Die SPD hat gemeinsam mit den Grünen die Mehrheit im Ruhrparlament, dem Rat des RVR. Und Planungsdezernent Rommelspacher ist ein Grüner, der von dieser Koalition gewählt wurde.

Nein, das ist erst mal eine Frage des gesetzlichen Rahmens: Durch den Wegfall des Vorstandes und die „Stärkung“ der Regionalversammlung ist genau das passiert, was auch gewollt war: Das sich alle Beteiligten wie Koalition und Opposition verhalten und nicht mehr über die Parteigrenzen hinweg an den Sachfragen arbeiten.

Wenn Sie für eine offene Zusammenarbeit der Fraktionen gewesen wären, hätten sie ja keinen Koalitionsvertrag mit den Grünen machen müssen.

Habe ich auch nicht. Diese Koalition wurde zwischen den beiden Parteien auf Landesebene ausgehandelt.

In welchen Punkten sehen Sie denn Probleme durch die Politisierung? Bei der Sanierung der kriselnden Abfallgesellschaft Ruhr (AGR) haben SPD, CDU und Grüne zusammengearbeitet, um eine Pleite abzuwehren. Und bei der Frage der Wirtschaftsförderung ging der Streit zwischen den Parteien doch nicht um die Wirtschaftsförderung selbst, sondern um den Geschäftführer Hanns-Ludwig Brauser.

Ich will ihnen ein Beispiel geben: der CDU-OB Thomas Hunsteger-Petermann aus Hamm und ich haben mit dem Land erfolgreich über die Zukunft der Route der Industriekultur verhandelt und das Ergebnis erfolgreich durch die Verbandsversammlung gebracht. Von solchen Erfolgen hätte ich mir mehr gewünscht.

Aber wann ist denn etwas an den politischen Auseinandersetzungen im Ruhrparlament gescheitert? Uns fällt da nichts ein.

Ich will das nicht weiter vertiefen. Ich sage nur: Die Dinge im Regionalverband dauern zu lange. Wenn ich höre wie sich Roland Mitschke äußert, der Fraktionsvorsitzende der CDU im RVR, dann habe ich keine Lust mehr, zu den Sitzungen der Verbandsversammlung zu gehen.

Der Direktor des RVR, Heinz-Dieter Klink, den Sie ja auf das Schild gehoben haben, ist doch auch eher ein Teil des Problems und nicht der Lösung. Von ihm gehen kaum Anstöße aus.

Er hat nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Das ist keine Frage von Einzelpersonen, sondern von Strukturen.

Die SPD könnte ihm doch mehr Möglichkeiten an die Hand geben. Schließlich haben Sie mit den Grünen die Mehrheit.

Ich bin nicht der Meinung, dass eine Person an der Spitze einer solchen Verwaltungsbehörde viele Entscheidungskompetenzen braucht. Die Frage, an der sich die Zukunft des Ruhrgebiets bricht, ist die Frage, ob Städte und Kreise miteinander arbeiten wollen oder nicht. Der gesamte Etat des RVR ist kleiner als der Dortmunder Kulturetat. Mit diesen geringen Mitteln können sie nur wenig bewegen. Die Städte und Kreise haben das Geld und die Möglichkeiten, Projekte im Ruhrgebiet anzugehen und auch umzusetzen. Der RVR hat diese Chancen nicht.

Ihrer Ansicht nach braucht man also keinen RVR mit eigenem Parlament, sondern eine Agentur, die den Städten zuarbeitet?

Darüber zu diskutieren, macht keinen Sinn mehr – der Gesetzgeber im NRW-Landtag hat diese Struktur nun einmal vorgegeben. Nun müssen die Städte und Kreise im Ruhrgebiet entscheiden, ob sie austreten, um so ihre Ablehnung gegen diese Struktur zu demonstrieren.

Dortmund tritt aber nicht aus dem RVR aus.

Es gibt dafür keine Mehrheit im Rat.

Aber die Städte müssen, unabhängig vom RVR, die Zusammenarbeit dominieren?

Ich habe gelernt, dass wir gemeinsam stärker sind. Wir müssen unsere gemeinsamen Interessen definieren und uns gegenseitig respektieren. Wir dürfen uns nicht gegenseitig Vorschriften machen. Je mehr positive Erfahrungen wir bei der Zusammenarbeit machen, umso selbstverständlicher wird die Kooperation. Die Zusammenarbeit im Bereich Planung läuft zwischen den Städten wesentlich besser als vor zehn Jahren. Die Kulturhauptstadt ist ein Erfolg, überhaupt klappt im Kulturbereich die Zusammenarbeit sehr gut.

In der Kultur klappt die Zusammenarbeit? Bochum wird ein eigenes Konzerthaus bauen und damit in Konkurrenz zu den Konzerthäusern in Essen und Dortmund treten.

Wenn die Bochumer Bürger ein Konzerthaus wollen, sollen sie eines bauen. Es ist ihr Recht und sie haben ein gutes Orchester. Sie haben ein eigenes Haus verdient. In den 80er Jahren wurde in Dortmund darüber diskutiert, das Schauspielhaus aufzugeben, mit dem Argument, es gäbe doch ein tolles Theater in Bochum. Das wurde nicht getan und heute ist jeder froh, dass wir unser Schauspielhaus noch haben. Jedes Konzerthaus im Revier wird sein eigenes Publikum finden müssen. In Dortmund ist uns das gelungen. Aber ich habe doch den Bochumern nicht zu sagen, dass sie keine Philharmonie bauen sollen. Das sind die Entscheidungen, die jede Stadt selbst zu treffen hat.

Jedes Konzerthaus wird mit Steuergeldern gepäppelt. Wenn es drei gibt, müssen die Bürger dreimal die Musik bezahlen. Ist das wirklich nötig?

Wenn die Dortmunder, Bochumer und Essener Bürger, diese Entscheidung für sich treffen und das im Rat so beschließen, ist das auch in Ordnung.

Langemeyer zur Kokserin: „Alles liegt auf dem Tisch“

Foto: Stadt Dortmund

Herr Langemeyer, Ein paar Bomben, die ihre Aussichten im Wahlkampf ruinieren könnten, ahnt man schon heute. Zum Beispiel soll der Prozess gegen die Kokserin aus ihrem Büro, die eine Million Euro bei Ihnen geklaut hat, im kommenden Frühjahr losgehen.

Vor einiger Zeit gab es bei der Bundesbank einen Fall, bei dem 5 Mio. Euro verschwunden sind. Deswegen hat kein Mensch gefordert, dass der Bundesbankpräsident abtritt.

Der Bundesbankpräsident muss auch nicht in den Wahlkampf ziehen.

Gut, aber Kriminalität ist nicht hundertprozentig vermeidbar. Zudem haben Mitarbeiter die Vorschriften nicht vollständig umgesetzt. Die Konsequenzen habe ich gezogen. Die kriminelle Mitarbeiterin ist angeklagt. Das Rechnungsprüfungsamt hat die internen Abläufe durchleuchtet.

Es geht aber um die schmutzigen Details. Haben Sie keine Angst, dass im Prozess ab Frühjahr peinliche Einzelheiten bekannt werden, etwa wie leicht die Frau Geld in Ihrem Büro unterschlagen konnte? Oder wo sie überall gekokst hat?

Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Das ist alles bekannt.

Es geht um die Plakate im Wahlkampf. Es geht nicht um eine inhaltliche Diskussion.

Was erwarten denn die Bürger in einem solchen Fall? Wen jemand in die Kasse greift, erwarten die Bürger personelle Konsequenzen. Die gibt es. Die kriminelle Mitarbeiterin ist angeklagt. Gegen die anderen, die sich falsch verhalten haben, gibt es Disziplinarverfahren. Es ist alles aufgeklärt. Wenn es zum Prozess käme, wird nichts Neues rauskommen.

Was heißt, wenn es zum Prozess käme? Rechnen Sie damit, dass es keinen Prozess geben wird?

Ich meine, wenn der Prozess im Zeitraum des Wahlkampfes beginnen würde. Ich weiß ja nicht, wie die Gerichtstermine liegen.

Glauben Sie nicht, dass es zur Schlammschlacht kommt?

Ich kann doch nicht verhindern, dass der politische Gegner versucht, Kapital aus der Situation zu schlagen. Aber dazu müsste mir persönliches Fehlverhalten nachgewiesen werden. Und das ist der Opposition bis jetzt nicht gelungen. In dem ganzen Fall wurde nicht mal eine Unterschrift von mir gefälscht. Ich habe mit dem ganzen Fall nichts zu tun. Ich bin Behördenchef. In dem Moment, in dem mir mitgeteilt worden ist, es gab ein Fehlverhalten, habe ich die Staatsanwaltschaft informiert. Alles was darüber hinausgeht, ist der Versuch Rufmord zu betreiben.

Darum geht es im Wahlkampf.

Wenn der Gegner damit kommt, frage ich mich, ob er politisch nichts drauf hat.

Die nächste Bombe ist der Skandal um das Klinikum. Hier konnte nur eine städtische Patronatserklärung das Institut vor der Pleite bewahren.

Es geht um einen bundesweit bekannten Sachverhalt. Der Gesetzgeber will dafür sorgen, dass für Krankenhäuser weniger Geld ausgegeben wird. Deswegen sind alle Krankenhäuser in einem Sanierungsprozess. Für das größte Klinikum in NRW ist das eine Herausforderung. 25 Mio Euro Ergebnisverbesserung im Jahr haben wir bisher erreicht. Weiter Schritte sind erforderlich. Ich habe diese Schritte vorgeschlagen. Wo ist der Skandal?

Ihnen kann wegen der Klinik-Finanzierung der städtische Haushalt um die Ohren fliegen.

Nein. Das ist nicht so. Der Sanierungsberater hat Ende Mai in einem Gutachten gesagt, wenn wir vom Klinikum erwarten, nicht nur den laufenden Betrieb zu finanzieren, sondern auch Investitionen zu schultern, dann müssen wir Aufgaben des Landes übernehmen, weil das Land die Investitionsmittel nicht herausgibt. Der Berater sagte, die Stadt sollte in die Rolle des Landes treten und die Kosten für die Investitionen übernehmen.

Ich habe vorgeschlagen, dass wir als Stadt für die Zinsen und die Tilgungen eintreten, die für Investitionen anfallen. Weil ich genau weiß, nur mit den Investitionen kriegen wir die Wirtschaftlichkeit des Klinikums hin. Aus städtischen Unternehmen kommen in 2008 und 2009 für diese Lasten Sonderausschüttungen in den Haushalt. Das heißt, der städtische Haushalt wird mit keinen zusätzlichen Euro belastet.

Bitte verstehen Sie, dass ich mich zu diesem Vorgang nicht äußern will, da ja auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist. Ich habe mich auf jeden Fall völlig korrekt verhalten. Die Sache ist ausreichend im Rat erläutert worden. Wir können uns darüber detailliert unterhalten, wenn die Ermittlungen eingestellt sind.

Vor allem die Entsorgung Dortmund – EDG hat das Geld für das Klinikum gegeben. Das hört sich so an, als sei die Müllfirma ihr Sparschwein. Die Entsorger bekommen ihr Geld aus Müllgebühren. Eigentlich müssen diese Gebühren kostendeckend sein. Wenn jetzt Geld aus den Müllgebühren über die EDG in das Klinikum gepumpt wird, sieht das aus wie eine Zweckentfremdung von Gebühren? Sollten die Gewinne nicht in die Senkung der Müllgebühren gesteckt werden?

Das ist nicht so. Die EDG hat gut gewirtschaftet. Und die Sonderausschüttungen kommen nicht aus den Müllgebühren, sondern aus den sonstigen Geschäften.

Sie haben vorhin gesagt, dass sie im Land eine Rolle spielen. Wird der Rat des alten, weisen Mannes aus Dortmund noch in Düsseldorf gehört?

Meine Rolle ist unverändert. Es gibt nur eine kleine Änderung. Ich war Landesvorsitzender der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik. Ich war aber auch gleichzeitig Bundesvorsitzender der Vereinigung. Deswegen habe ich wegen der zeitlichen Belastung den Landesvorsitz abgegeben. Diese Rolle hat Frank Baranowski, der SPD-Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, übernommen. Zudem bin ich stellvertretender Präsident des deutschen Städtetages. Auch da auf der Bundesebene. Deswegen habe ich mich auf der Mitgliederversammlung des nordrhein-westfälischen Städtetages nicht mehr um den Vorsitz bemüht, den ich zuvor innehatte.

Sie sind also noch eine Nummer in NRW. Was haben Sie der SPD-Landeschefin Hannelore Kraft im Fall Clement geraten?

Ich habe Frau Kraft in dieser Sache nichts zu raten. Der Vorgang wird vor der Bundesschiedskommission verhandelt.

Aber Sie sind ja ein Repräsentant der traditionellen NRW-SPD: pragmatisch und wirtschaftsnah. Fühlen Sie sich noch in einer SPD heimisch, in der auf allen Ebenen über eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei diskutiert wird? Mit Clement soll doch auch die Agenda 2010 abgestraft werden.

Das sehen Sie nicht richtig. Bei dem Verfahren um Wolfgang Clement geht es um Äußerungen, die er vor der Landtagswahl in Hessen gemacht hat. Damit muss man sich nun auseinandersetzen und ich warte das Ergebnis der Beratungen ab.

Was haben Sie denn gedacht als sie gehört haben, dass Wolfgang Clement aus der SPD ausgeschlossen werden soll?

Ich schätze Wolfgang Clement nach wie vor wegen seiner Verdienste – auch um die SPD. Das ist doch klar. Genauso meine ich, dass man nicht alles, was man auf dem Herzen hat, zu jeder Zeit sagen muss.

Was müsste Ihrer Ansicht nach die SPD machen, um im Bund und im Land wieder an die Spitze zu kommen? Sollte sich Ihre Partei der Linkspartei öffnen? Oder doch lieber an Rau und Clement orientieren?

Die SPD muss sich auf ihre eigene Stärke konzentrieren. Das heißt, sie muss sehr nah bei den Menschen sein, muss genau zuhören, was die Menschen wirklich wichtig finden, und daraus Politik machen. Das ist die Grundlage einer Volkspartei. Die SPD muss es schaffen, Menschen im linken Spektrum und in der Mitte anzusprechen und ihnen klar machen, dass eine Reformpartei die besseren Lösungen hat. Man muss den Menschen aber auch erklären, dass man das Geld nur einmal ausgeben kann. Dass nicht Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammenfallen und wir immerzu Geschenke verteilen können. Wir müssen verantwortliche Politik machen. Für mich ist klar, dass am linken Rand reinster Populismus herrscht, der keine Lösungsansätze für die Probleme der Gegenwart bietet. Wenn man eine kraftvolle SPD-Politik wie in der Vergangenheit durchsetzen will, muss man um die Mehrheit kämpfen. Und die Mehrheit bekommt man nur, wenn man die Bevölkerung in ihrer Breite anspricht: Nicht nur Gewerkschafter und nicht nur Traditionalisten, sondern auch die Mitte müssen wir ansprechen und die Menschen, die in den neuen Berufen zu Hause sind und ganz andere gesellschaftliche Vorstellungen haben, als wir es früher gewohnt waren.

Was Sie gerade beschrieben haben, könnte auch Jürgen Rüttgers als CDU-Ministerpräsident unterschreiben.

Ja, aber man muss sich sein konkretes Handeln anschauen. Reden und Handeln sind bei Herrn Rüttgers weit auseinander.

Schaut man sich die Umfragen an, hat er mit seiner Politik Erfolg. Er liegt mit der CDU weit vor der SPD.

Ich sage ja nicht, dass sich Herr Rüttgers ungeschickt verkauft, aber seine Motto heißt: Privat vor Staat und das führt nicht unbedingt dazu, dass die Interessen der Allgemeinheit gewahrt werden.

Schreiben lassen (1)

Foto: flickr/photos/kubia

Foto: flickr/photos/kubia

In sehr loser Folge veröffentlichen wir hier nun auch aktuelle Beiträge, die aus unerfindlichen Grüßen noch nicht abgedruckt wurden. Den Anfang macht eine Rezension vom Kollegen Christian Werthschulte. Auf gehts, Bua:

Alpinisten der Improvisation

Österreich, du hast es besser. Dank einer nachhaltigen Kulturförderung hast du im Übermaß, was das Ruhrgebiet nur am Rande hat – Schmankerl der experimentellen Musik. Wer davon probieren wollte, war am Samstag bei „Felix Austria" im Dortmunder Künstlerhaus an der richtigen Adresse.

Michael Moser ist eigentlich Cellist. Doch anstatt sein Instrument mit klassischer Musik zu langweilen, erforscht er lieber seine Klangeigenschaften, streicht mal zart über die Seiten und nutzt den Korpus für Halleffekte – wie einst im Fluxus. Doch der Fortschritt hat vor der improvisierten Musik nicht Halt gemacht. Ein Computer nimmt die Klänge auf und manipuliert sie sanft und bei bloßem Hinhören kaum wahrnehmbar.

Anders Billy Roisz und Silvia Fässler. Als Silly setzen sich die beiden vor ihre Laptops, verziehen keine Miene und starren für die Dauer ihres Sets gebannt auf die Monitore. Was dort passiert, lässt sich nur erahnen. Kurze Pianoloops werden hörbar, unterbrochen von einem minimalen Rhythmus und digitaler Klangsynthese. Das ist laut, humorvoll und kickt auf angenehm unklimaktische Art und Weise. Doch wo Silly dafür den Computer bemühten, hat sich Werner Dafeldecker der Analogtechnik verschrieben. Mit Hilfe eines Bandechos wurde aus einem einfachen Sinuston eine Klangkaskade, die nuancenreich zwischen Lärm und Stille oszillierte.

Zum Abschluss collagierte dieb13 Fragmente aus der Jazzgeschichte mit drei Plattenspielern. Dass dabei von den Originalaufnahmen wenig erhalten blieb, verdankt er einer selbstgeschriebenen Software, die im Inneren eines kleinen Holzkastens ihr Werk tat und ihre Ergebnisse zurück in die Mix-Melange speiste. Eine Form von musikalischer Aneignung, die ihre politischen Ambitionen nicht verleugnet. Zum Schluss seines Sets ertönt eine geloopte „Internationale" in der Spieluhr-Version, dieb 13 riss die Regler nach oben und entließ seine Zuhörer ins weiße Rauschen. Hat Spaß g’macht.