Wir hatten kürzlich hier bei Ruhrbarone eine Diskussion und zwei etwas gegenläufige Artikel darüber, was Transphobie ist. Vielleicht sollte man zuerst einmal klären, was man überhaupt unter Transsexualität versteht. Außerdem möchte ich hier einmal ausführlich die medizinische Seite der Transsexualität näher beleuchten.

Das Problem mit der Definition

Der ursprüngliche Begriff Transsexualität beschreibt ein psychologisches Problem mit dem angeborenen Geschlecht. Heute spricht man von Geschlechtsinkongruenz und bei entsprechendem Leidensdruck von Geschlechtsdysphorie. Die betroffenen Personen lehnen ihre Geschlechtsmerkmale ab und fühlen sich dem anderen Geschlecht zugehörig. Es zeigt sich aber, dass heute alle möglichen Spielarten, die mit dem Geschlecht irgendwie zu tun haben, als trans bezeichnet werden. Personen, die gern als queer, nonbinär, genderfluid oder agender „gelesen“ werden wollen, leiden nicht unbedingt unter einer Geschlechtsdysphorie. Ist man also transphob, wenn man hier differenziert? Ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, die unter einer Geschlechtsdysphorie leiden. Andere Personen, die sich heute unter den sogenannten Transumbrella begeben, kann ich teilweise nicht ernst nehmen oder halte sie in gewisser Hinsicht tatsächlich für gefährlich. Genauso wie ich auch die Queer-Theorie für gefährlich halte. Das biologische Geschlecht zu verneinen, so dass die Besonderheiten zwischen Männern und Frauen nicht mehr von Bedeutung sind, finde ich bedenklich, und zwar aus medizinischer, feministischer und auch allgemein gesellschaftlicher Perspektive betrachtet. Dazu hatte ich mich auch bereits geäußert. Im folgenden Artikel möchte ich nun auf die Problematik dieser Ideologie aus medizinischer Sicht eingehen.

Echte Geschlechtsdysphorie ist eigentlich selten. Man geht nach Schätzungen von einer ungefähren Prävalenz von 0,02–0,03 % aus, wobei diese, wegen der mittlerweile unklaren Definition sehr schwer zu bestimmen ist. Da kommen wir schon zum ersten Problem. Das eigentlich klar definierte Krankheitsbild der Geschlechtsdysphorie ist heute leider nur schwer von anderen Spielarten innerhalb der Gender-Community abzugrenzen. Schaut man bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wird man keine eindeutige Definition finden, sondern auf eine bunte konfuse Infoseite stoßen, die vor Widersprüchen nur so strotzt . Menschen mit originärer Geschlechtsdysphorie werden teilweise mit Menschen gleichgesetzt, die diese Art Dysphorie gar nicht haben. Das wären z.B. Menschen mit einer Autogynophilie. Das beschreibt eigentlich eine sexuelle Neigung, bei der Männer, sexuelle Erregung durch die Vorstellung von sich selbst als Frau zu erlangen. Auch Personen, die ein Problem mit ihrer Geschlechterrolle, nicht aber mit ihren Geschlechtsmerkmalen haben, oder Menschen mit einer verdrängten Homosexualität, sehen sich heute oft selbst als trans. Menschen, die sich als nonbinär oder genderfluid bezeichnen, passen überhaupt nicht wirklich in die bisher gültige Definition von Geschlechtsinkongruenz. Auch ist fraglich, ob diese Spielarten der Gender-Community eher in der sozialen Wahrnehmung von Geschlechterrollen liegen und ob sie überhaupt einen medizinisch behandlungsbedürftigen Krankheitswert im Sinne einer Geschlechtsdysphorie besitzen.

Für Menschen die tatsächlich unter Geschlechtsdysphorie leiden, ist die Transition eine Möglichkeit im anderen Geschlecht zu leben. Die Transition ist eine mit medizinischen Maßnahmen durchgeführte Geschlechtsangleichung an das gegensätzliche biologische Geschlecht. Es ist insofern schwer, sich vorzustellen, dass jemand, der sich als nonbinär empfindet, zu einer intersexuellen Person transitionieren möchte, also zu einer Person, die in aller Regel ein medizinisches Problem hat und eine biologische Ausnahmeerscheinung darstellt. Besonders in der Pubertät ist auch eine gewisse Unzufriedenheit mit den eigenen Geschlechtsmerkmalen keine Seltenheit. In den allermeisten Fällen legt sich dieses Missempfinden mit der Zeit und man akzeptiert das eigene biologische Geschlecht.

Das Problem mit der Diagnose

Anhänger der Queer-Theorie lehnen zum einen die Bedeutung des biologischen Geschlechtes ab, einige bestreiten sogar die Binärität des biologischen Geschlechtes, zum anderen propagieren sie aber auch einen für alle einfachen Zugang zur körperlichen Transition. Also zu einer hormonell und durch Operationen durchgeführte Angleichung des biologischen Geschlechtes an das gewünschte andere. Dies wird immer unvollkommen sein vor allem in Hinblick auf Fruchtbarkeit und sexuelle Funktionen. Obwohl solche invasiven und größtenteils irreversiblen Eingriffe in den Körper, der ja ursprünglich biologisch normal und gesund ist, problematisch sind, dürfen aus Diskriminierungsgründen Eigendiagnosen der Patienten nicht mehr hinterfragt werden, nach der neu erarbeiteten S2k-Leitlinie auch bei Kindern.

Eine Differentialdiagnose, also ein Vergleich mit anderen möglichen Ursachen für die Beschwerden des Patienten, ist so im Prinzip unmöglich. Das ist sicher auch ein Grund, warum auf dem Deutschen Ärztetag zwei wichtige Beschlüssen gefasst wurden: „Der Deutsche Ärztetag fordert den Bundestag zu einer Änderung des Selbstbestimmungsgesetzes dahingehend auf, dass es unter Achtzehnjährigen nicht gestattet werden darf, ohne vorherige fachärztliche kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und Beratung Angaben zu ihrem Geschlecht und Personenstand im Personenregister vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.“ In der Begründung sieht die Ärzteschaft kritisch, dass der Geschlechtseintrag ohne genaue Prüfung und Beratung geändert werden darf, und das Ignorieren der Binarität des biologischen Geschlechtes, einer „am Körper feststellbaren und in den allermeisten Fällen eindeutig zu bestimmenden unveränderbaren Realität“.

Auch zur Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter hat sich der Bundesärztetag entsprechend positioniert und fordert Pubertätsblocker, geschlechtsumwandelnde Hormontherapien oder ebensolche Operationen bei unter 18-Jährigen mit Geschlechtsdysphorie nur im Rahmen kontrollierter wissenschaftlicher Studien zu gestatten. In der Begründung heißt es u.a.:

Die aktuelle medizinische Evidenzlage besagt klar und eindeutig, pubertätsblockierende Medikamente, gegengeschlechtliche Hormonbehandlungen und auch geschlechtsverändernde Operationen (z.B. eine Mastektomie) verbessern bei Minderjährigen mit Geschlechtsinkongruenz weder die Symptomatik noch die psychische Gesundheit. Die Ärzte sehen solche irreversiblen Eingriffe in den gesunden Körper von Minderjährigen kritisch. Sie sehen den Einsatz von Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen als eine Form experimenteller Medizin an Kindern, der sich „mit hoher Wahrscheinlichkeit Eingriffe in den kindlichen Körper wie die Amputation von Brust oder Penis anschließen“ mit Folgen wie Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit und Verminderung der sexuellen Erlebensfähigkeit. Kinder oder Jugendlicher seien nicht in der Lage vor dem Ende der Pubertät, der psychischen und körperlichen Reifung selbst über die Behandlung mit Hormonen zu entscheiden, zumal Geschlechtsunzufriedenheit in der Pubertät häufig ist und bei der Mehrheit der Jugendlichen wieder vergeht. Aktuelle Studien bestätigen die Aussagen des Bundesärztetages .

Über die neu aktualisierten S2k-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter hatte ich mich hier schon geäußert. Dort wird uneingeschränkt und ohne jede Altersgrenze eine Therapie mit Pubertätsblockern und gegengeschlechtlichen Hormonen empfohlen, eine Psychotherapie ist nicht mehr vorgesehen und eine Eigendiagnose soll immer nur bejahend angenommen werden. Sie widerspricht also dem Beschluss des Ärztetages und den Empfehlungen von Medizinern zur Zurückhaltung bei der Therapie mit Pubertätsblockern .

Neben dem Gebot, die Eigendiagnose nicht zu hinterfragen, erschwert auch das Verbot der Konversionstherapie die Behandlung der Patienten. Konversionstherapie bedeutet eine therapeutische Behandlung von homosexuellen Menschen um sie zu “heilen“. Da die gleichgeschlechtliche Liebe im Gegensatz zur Transsexualität keinerlei Krankheitswert hat und auch keine medizinischen Maßnahmen erfordert, ist hier die Konversionstherapie aus gutem Grund verboten. Bei Transsexuellen ist das allerdings nicht so einfach. Zum einen stellt sich die Frage, ob es nicht immer eine Form von Therapie sein muss, wenn medizinische Maßnahmen wie Hormontherapie und Operationen durchgeführt werden. Zum anderen erschwert das Verbot der Konversionstherapie eine Differentialdiagnose und die nicht invasive Psychotherapie. Es gibt auch Stimmen, die die Geschlechtsangleichung (Transition) selbst als Konversionstherapie auffassen, da so eine verdeckte Homosexualität behandelt wird. So wäre dann eine Transfrau heterosexuell, wenn sie sexuell mit Männern verkehrt und nicht schwul. Die Argumentation hinsichtlich der Konversionstherapie ist hier also völlig anders. In Großbritannien sieht die Ministerin für Frauen und Gleichberechtigung die geschlechtsverändernde medizinische Behandlung an Kindern und Jugendlichen zum Beispiel als eine Form der Konversionstherapie, welche sie in ein gesetzliches Verbot mit einbinden möchte. Auch das Selbstbestimmungsgesetz schränkt die therapeutischen Möglichkeiten massiv ein. Psychologische Therapien, die am wenigsten bzw. gar nicht invasiv sind, sind so nur noch schwer umsetzbar. Eine gesicherte Diagnose ist kaum noch möglich, da nach dem ab November gültigen Selbstbestimmungsgesetz eine Selbstdiagnose zu einer bestimmten Geschlechtsidentität gar nicht mehr hinterfragt werden darf.

In anderen Ländern wie z.B. Niederlande, Norwegen, Schweden, Großbritannien, USA und Frankreich sieht man sowohl die Gesetzgebung zur geschlechtlichen Selbstbestimmung als auch die Therapieempfehlungen insbesondere für Kinder und Jugendliche mittlerweile kritischer und ist im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren vorsichtiger geworden. Insbesondere Pubertätsblocker sollen, wenn überhaupt nur noch im Rahmen klinischer Studien verwendet werden.

Das vermeintliche Bemühen eine Diskriminierung von Menschen mit Geschlechtsdysphorie zu vermeiden, bringt Probleme mit sich, die man heute noch gar nicht absehen kann. Es fehlen evidenzbasierte medizinische Daten und klare Definitionen sowie die notwendige therapeutische Freiheit für Psychologen und Mediziner. Die momentan noch geltenden Leitlinien zur Geschlechtsdysphorie sind veraltet oder zumindest diskussionswürdig. Die neu erarbeiteten Leitlinien sind allerdings sehr widersprüchlich und werden unter Fachärzten und Psychologen äußerst kontrovers diskutiert. Schlussendlich muss sich jeder einzelne behandelnde Arzt die Frage stellen, was ist berufsethisch vertretbar und wie helfe ich meinem Patienten individuell am besten. Bei einer gesichert diagnostizierten Geschlechtsdysphorie, kann eine Transition tatsächlich hilfreich sein. Da sie aber einen irreversiblen Eingriff in den Körper darstellt, muss sie wohl überlegt und die Durchführung medizinische Maßnahmen individuell entschieden werden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen

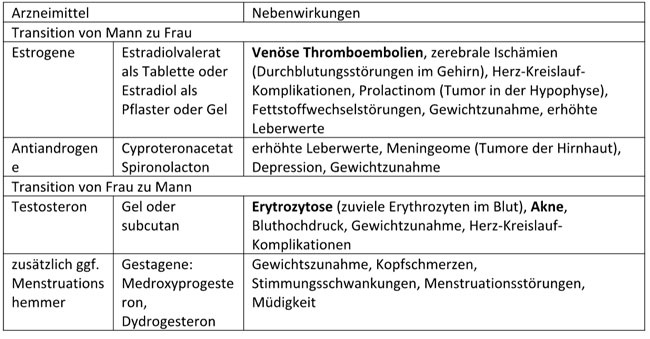

Eine Hormontherapie zur Transition erfolgt mit gegengeschlechtlichen Hormonen.

Die Behandlung Mann-zu-Frau erfolgt mit weiblichen Sexualhormonen: Estradiol bzw. Estradiolvalerat in Kombination Antiandrogenen (wirken den männlichen Sexualhormonen entgegen) wie Cyproteronacetat oder Spironolacton. Bei der Transition Frau-zu-Mann verwendet man Testosteron als Gel, das auf die Haut aufgetragen oder per Spritze, die in den Muskel verabreicht wird. In beiden Fällen kann zusätzlich Leuprorelin i.m. oder s.c. gespitzt werden, das die Ausschüttung der körpereigenen Sexualhormone hemmt. Durch die Hormontherapie verändern sich vor allem die sekundären Geschlechtsmerkmale und der Patient nähert sich im äußeren Erscheinungsbild dem des anderen Geschlechtes an. Vor der Therapie werden Kontraindikationen, bei denen die Arzneimittel nicht oder nur eingeschränkt angewendet werden dürfen, wie schwere Thrombosen u./o. Embolien als Vorerkrankungen, hormonempfindliche Tumoren und unkontrollierte chronische Vorerkrankungen, z.B. Bluthochdruck und Epilepsie abgeklärt. Die Therapieentscheidungen müssen dann individuell getroffen werden. Wichtig ist die Aufklärung über eine Unfruchtbarkeit, die oft auch irreversibel ist. Vor der Therapie können Spermien und Eizellen ggf. eingefroren werden.

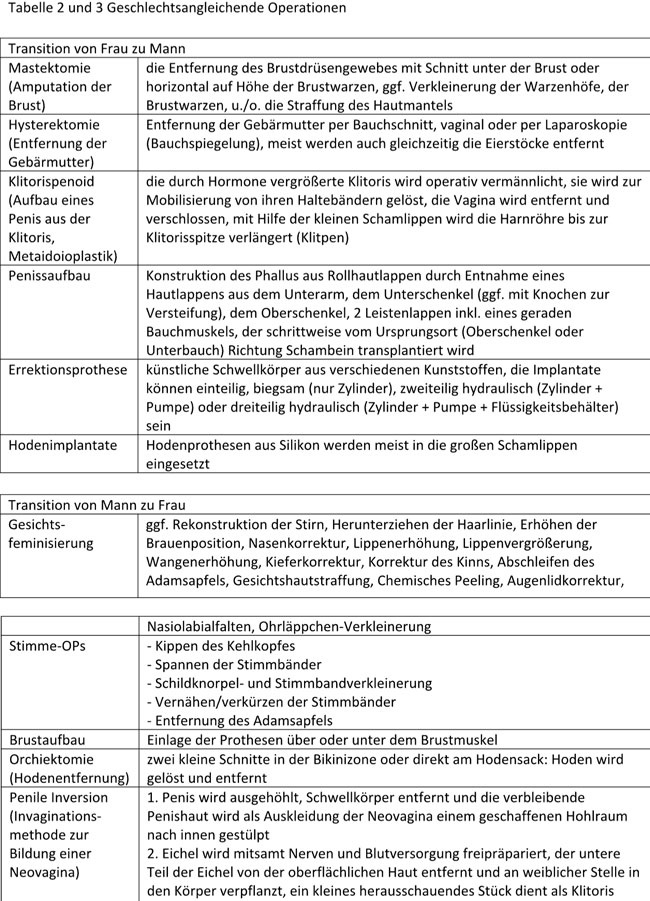

Tabelle 1 Hormontherapie bei Geschlechtsinkongruenz

Bei jüngeren Kindern und Jugendlichen kann, nach entsprechender Indikationsstellung, ab Einsetzen der Pubertät eine pubertätshemmende Therapie mit Pubertätsblockern z.B. Leuprorelin intramuskulär oder subcutan gespritzt, erfolgen. Diese funktionieren wie übergeordnete Hormone und verzögern sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen das Einsetzen der Pubertät in dem sie die Ausschüttung von Sexualhormonen verhindern. Eigentlich werden diese Wirkstoffe für eine Therapie der Pubertas praecox (vorzeitige Pubertät) verwendet und sind auch dafür zugelassen. Häufige Nebenwirkungen sind: emotionale Labilität, Kopfschmerz, Bauchschmerzen, -krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Akne, Reaktionen an der Injektionsstelle und Schmierblutungen. Zu anderen Risiken, wie z.B. erhöhte Tumorneigung oder Osteoporose-Risiko, die diskutiert werden, fehlen ausreichende und zuverlässige Daten.

Wichtig zu wissen ist, dass jede Form der Arzneimitteltherapie im Sinne einer Transition ein Off-Label-Use darstellt. Das bedeutet, dass es für diesen Anwendungsbereich keine Zulassung im Sinne des Arzneimittelgesetzes gibt, für die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und pharmazeutische Qualität geprüft und nachgewiesen werden müssen. Deshalb haftet auch der Arzneimittelhersteller nicht für evtl. auftretende Schäden durch das Arzneimittel. Das Risiko trägt hier der verordnende Arzt. Zudem gibt es eine hohe Dunkelziffer, wo Hormone, obwohl sie uneingeschränkt rezeptpflichtig sind, missbräuchlich in Eigenregie angewendet werden.

Amputation und Organaufbau

Bei geschlechtsangleichende Operationen wird durch chirurgische Maßnahmen versucht eine äußerlich dem gegenteiligen Geschlecht entsprechenden und in Teilbereichen funktionsfähigen Sexualapparat aufzubauen. Dabei versucht man möglichst viel funktionales Gewebematerial wie z.B. Nerven, Schleimhaut usw. zu erhalten. Bilder zu Endresultaten und detaillierte Angaben zu den Operationstechniken findet man unter den entsprechend angegeben Links .

Eine Transition zum anderen Geschlecht ist keine Kleinigkeit. Es gibt ganz klare benennbare Risiken aber auch nach wie vor zu wenige Daten um die Vor- und Nachteile der körperlichen Transition einigermaßen sicher abzuschätzen. Ein Zurück (Retransition) ist meist sehr beschwerlich und nur teilweise überhaupt möglich. Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, gut zu überlegen für wen eine Transition in welcher Form infrage kommt. Das Selbstbestimmungsgesetz, unklare, wenig ausgewogene oder widersprüchliche Leitlinien, fehlende medizinische Daten aber auch ein massiver Druck durch die Transaktivisten, die die Queer-Theorie unter allen Umständen umsetzen wollen, und die vor Einschüchterung und Diffamierung nicht haltmachen, stehen einer adäquaten medizinischen Versorgung von Betroffenen mit Geschlechtsdysphorie aber auch von Menschen, die meinen, dass sie Trans sind und eigentlich keine oder andere Therapien benötigen, im Weg. Besonders, wenn Kinder betroffen sind, ist eine derart suboptimale Versorgung ein großes Problem.

Mehr zu dem Thema: