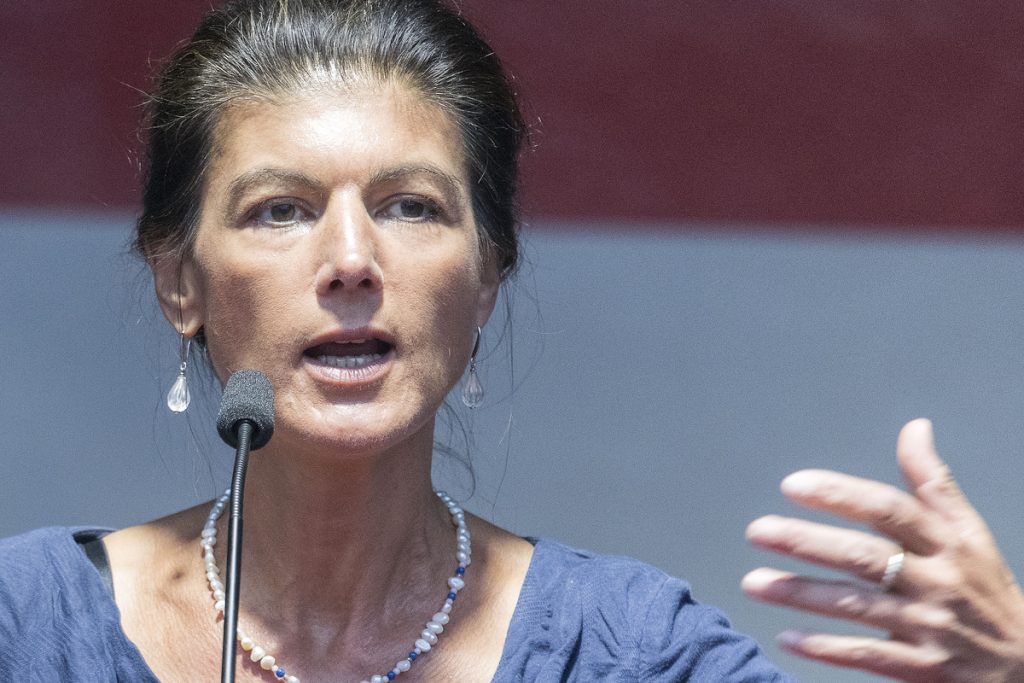

Wie kommt es, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht schneller Wahlerfolge erzielte, als jede andere neugegründete Partei in der Geschichte der Bundesrepublik? Der Göttinger Philosoph Dietmar von der Pfordten sieht in der Verbindung von nationaler und sozialer Rhetorik den Schlüssel zum Erfolg. Von unseren Gastautoren Ellen Daniel und Michael Miersch.

Das BSW war bei den Europawahlen und den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg aus dem Stand überaus erfolgreich. Obwohl der Zuspruch in den westlichen Bundesländern geringer ausfällt, sagen einige Umfrage-Institute voraus, dass es auch für den Einzug in den Bundestag reichen wird. Die gängige Erklärung lautet, es liege vor allem an der medialen Dauerpräsenz von Frau Wagenknecht. Sie halten diese Erklärung für nicht ausreichend. Was macht diese Partei für viele linksorientierte Menschen attraktiv?

Bei den Wahlen, die Sie soeben erwähnt haben, waren die Zuwächse des Bündnis Sahra Wagenknecht deutlich größer als die Verluste der Partei Die Linke, von der das BSW sich vorher abgespalten hatte. Das BSW konnte Wähler von allen konkurrierenden Parteien gewinnen, von den Grünen bis zur AfD. Das lag nicht nur an der prominenten Vorsitzenden, sondern an einer klaren inhaltlichen Verschiebung gegenüber der Partei Die Linke. Frau Wagenknecht und ihre Anhänger haben sich von der internationalistischen Haltung der Partei Die Linke deutlich distanziert. Das BSW plädiert für eine national orientierte Sozial- und Wirtschaftspolitik. Das wird an zwei Punkten besonders deutlich: Im Gegensatz zur Linken will das BSW die Migration nach Deutschland einschränken und es lehnt die militärische Hilfe für die Ukraine mit nationalen Argumenten ab. Zwar ist auch Die Linke gegen die militärische Unterstützung der Ukraine, doch das geschieht mit einer pazifistischen Begründung. Das BSW argumentiert dagegen mit nationalen Interessen. Man kritisiert die wirtschaftlichen Nachteile, die Deutschland durch den Boykott Russlands erleidet und warnt, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Das kommt insbesondere bei vielen ostdeutschen Wählern gut an. Die SED war stark national orientiert. Ihr Parteiorgan hieß „Neues Deutschland“, der Zusammenschluss der Blockparteien wurde „Nationale Front“ genannt und die Armee „Nationale Volksarmee“. Damit lag die SED auf einer Linie mit dem „großen Bruder“ Sowjetunion. Stalin hatte bereits bald nach Lenins Tod 1924 die KPdSU auf einen weniger internationalistischen und stärker nationalistischen Kurs gebracht.

Ist auch der Antiamerikanismus des BSW ein Erfolgsrezept? Damit kann man in Deutschland doch lagerübergreifend punkten.

Da ist der Unterschied zur Partei Die Linke nicht so groß. Aber ja, die Skepsis gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika und der Gedanke, man müsse gegenüber Russland und den USA gleichermaßen Abstand halten, ist in Deutschland wohl nach wie vor tief verwurzelt. Schon Kurt Schumacher, der erste SPD-Vorsitzende nach dem Zweiten Weltkrieg, vertrat mit seiner Ablehnung der Westbindung bis zu einem gewissen Grade diese Haltung der Äquidistanz.

Ist es nicht seltsam, dass sich das BSW und die Partei Die Linke so zu Russland hingezogen fühlen? Wo Putin sich doch stets stramm nationalistisch äußert. Er wird von einer Clique von Großkapitalisten gestützt, ist gesellschaftspolitisch reaktionär und orthodox religiös. Am Anfang seiner Karriere nannte er den chilenischen Diktator Pinochet als sein Vorbild.

Ja, das ist merkwürdig. Man kann es nur mit der alten Freundschaft der SED zur Sowjetunion erklären. Eine ungute Tradition eines Teils der deutschen Linken, die das Ende der Sowjetunion überdauert hat. Es gibt Traditionen, die bleiben, obwohl ihre Grundlagen gar nicht mehr existieren. Manche Menschen entwickeln in ihrer Jugend bestimmte Überzeugungen und können sie dann nicht an völlig gewandelte Tatsachen anpassen, weil die neue Realität das einmal gefestigte und liebgewordene Gedankengebäude stört. Oder sie reagieren mit einem radikalen Sprung ins völlig andere Extrem wie manche Ex-Linke, etwa Horst Mahler. Aber das scheint doch eher die Minderheit zu sein.

Die meisten sich als Links verstehenden Menschen würden heftig widersprechen, wenn man sie als national oder sogar nationalistisch bezeichnet. Andererseits wurde in den vergangenen Jahrzehnten der Protest gegen Globalisierung von linken und grünen Gruppen getragen. Ist es eine Lebenslüge der Linken, dass sie ihren eigenen Nationalismus nicht wahrhaben will?

Ich würde es nicht Lebenslüge nennen. Aber jeder linken Bewegung stellt sich früher oder später die Frage, auf welches Kollektiv soll sich der zu erstrebende Sozialismus beziehen? Für Marx und Engels war dieses Kollektiv in gewisser Hinsicht global, nämlich die Arbeiter der ganzen Welt. Am Ende des Kommunistischen Manifests von 1848 steht der Satz: „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ Im 19. und frühen 20. Jahrhundert nannten sich die länderübergreifenden Dachorganisationen der Sozialisten „Internationale“. Und ihre Hymne hieß ebenso. Aber schon Ende des 19. Jahrhunderts zeichnete sich ab, dass die Arbeiterparteien in unterschiedlichen Ländern nicht immer dieselben Interessen hatten. Es stellte sich schon damals die Frage, auf welches Kollektiv man sich bezieht. Wer ist „Wir“? Diese Frage nach dem rechtfertigenden und organisatorisch anzustrebenden politischen Kollektiv stellt sich im Übrigen für jede politische Theorie, die nicht libertär ist, also die politische Gemeinschaft nicht wie etwa Robert Nozick nur auf den partiellen Austausch der Menschen zum wechselseitigen Vorteil reduzieren will.

War der von Marx und Engels vertretene Internationalismus ein utopischer Idealismus? Der britische Historiker Eric Hobsbawm hat den Begriff „Cold Projects“ geprägt für hohe Ziele, die zwar vernünftig sind, aber keine in Traditionen verwurzelte Gefühlsgrundlage haben.

Es ist jedenfalls offenbar eine Art anthropologischer Konstante, sich eher für kleinere Kollektive zu erwärmen. In der Kindheit überschreitet unser emotionaler Bezugsrahmen kaum den engen Kreis der Familie. Später identifizieren wir uns dann mit der Gemeinde oder vielleicht der Region. Es ist nicht erwartbar, dass Menschen sich gegenüber den Mitmenschen auf der anderen Seite der Welt genauso altruistisch verhalten, wie in ihrem unmittelbaren Umfeld. Das schöne Ideal, dass man eigentlich allen gleich viel helfen will oder vielleicht – nach manchen ethischen und politischen Theorien – sogar müsste, überfordert uns.

Aber gilt das nicht auch für eine Nation? Wir kennen als Deutsche doch auch nur einen winzigen Bruchteil der Deutschen. Dennoch funktioniert das Konzept Nation schon seit Langem ganz gut.

Nationen beruhen auf der realen wechselseitigen Überzeugung, dass man politisch zusammengehört. Diese reale Überzeugung wird gestützt durch den Verweis auf gemeinsame Geschichte, gemeinsame Sprache und andere kulturelle Gemeinsamkeiten. Manche dieser Annahmen sind nur vorgestellt, aber dennoch sozial wirksam, indem sie Gemeinschaftlichkeit bewirken. Dass es zu problematischen Übersteigerungen kommt, sieht man am Nationalismus, der glaubt, dieses Gemeinsame irrational beschwören und radikalisieren zu müssen. Dass man sich auch innerhalb einer Nation fremd fühlen kann, zeigt sich in den östlichen Bundesländern. Dort betrachten sich manche nach über drei Jahrzehnten Wiedervereinigung der Bundesrepublik noch nicht als ganz zugehörig. Die Erweiterung der Gemeinschaftsvorstellung und des Gemeinschaftsgefühls auf weit entfernte Länder und andere Kulturen ist noch viel schwieriger. Sie ist vornehmlich intellektuell konstruiert und nicht emotional bzw. affektiv wirklich und damit wirksam. Das hat Frau Wagenknecht erkannt und macht den Wählern ein Angebot, die sich von der internationalistischen Linie der Partei Die Linke nicht angesprochen fühlen.

Vielleicht geht es beim nationalen Zugehörigkeitsgefühl nicht nur um Affekte, sondern auch um handfeste materielle Überlegungen. Zwar kennen wir die allermeisten Deutschen nicht persönlich, aber wir gehen davon aus, dass auch sie Steuern gezahlt und Beiträge für die Sozialkassen geleistet haben. Es ist also eine Art Vertrag über gegenseitige Hilfe, der mit Menschen aus anderen Weltteilen nicht besteht.

Das trifft sicherlich auf Staatsnationen zu. Solche wechselseitige Solidarität und staatliche Versorgungsleistungen fördern das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl ebenso, wie die Sprache und die gemeinsame Geschichte. Das deutsche Grundgesetz regelt beispielsweise, dass gleiche Lebensverhältnisse für alle Regionen geschaffen werden sollen. Der Länderfinanzausgleich gerät zwar hin und wieder in die Kritik, wird aber im Grunde allgemein akzeptiert. Solche Solidarität wird aber von den Bürgern weit weniger anerkannt, wenn es um den Ausgleich zwischen verschiedenen Ländern Europas geht. Und noch weniger gegenüber der ganzen Welt. Je weiter weg, desto geringer die Möglichkeit und folglich Bereitschaft zu einer solchen, auf Gleichstellung zielenden Solidarität.

So betrachtet erscheinen die nationalen Sozialisten als Realpolitiker und die internationalen Sozialisten als Träumer, die sich Illusionen über die menschliche Natur machen?

So würde ich es nicht zuspitzen. Der Gedanke einer bis zu einem gewissen Grade auch politischen Weltgemeinschaft ist nicht vollkommen utopisch. Vielleicht sind die Menschen und die politischen Strukturen in 100 oder 150 Jahren bereit dafür. Dann würden die heutigen Staaten möglicherweise zu Gliedern einer globalen Föderation, wobei manche die Gefahr einer Weltdiktatur ohne Widerstandsmöglichkeit fürchten. Aber als realistisches politisches Ziel mit realen Umverteilungsfolgen taugt der Weltstaat in absehbarer Zeit nicht. In einer Demokratie erwarten die Wähler eine Politik, die unmittelbar wirkt und ihr Leben verbessert. Gerade für die Ärmeren bringt es oftmals keine Vorteile, solidarisch mit Menschen auf der ganzen Welt zu sein, eher im Gegenteil. Wenn asiatische Arbeiterinnen bessere Löhne bekommen, werden Waren in Europa teurer. Das ist ein Dilemma für linke Politiker, die ja gerade die Geringverdiener erreichen wollen. Sahra Wagenknecht hat das erkannt und macht ihren Wählern ein ähnliches Angebot wie Donald Trump den seinen: Wir wollen unser eigenes Land stärken und nicht Fremde unterstützen. Das ist zwar nicht nobel und altruistisch, aber gerade für die nicht so gut Gestellten im Hinblick auf die Notwendigkeit der Meisterung ihres Lebens realistischer. In einer repräsentativen Demokratie ist es auch die primäre Aufgabe der gewählten Vertreter, jeweils die eigenen Staatsbürger mit deren Interessen und Problemen zu repräsentieren, weil die Verfolgung von Weltidealen durch Politiker in einer Spannung zur Notwendigkeit der demokratischen Repräsentation der Belange der jeweiligen Bürger in den Einzelstaaten steht. Die politischen Probleme müssen schon um der demokratischen Repräsentation willen auf der bürgernächsten politischen Ebene gelöst werden, auf der das möglich ist – wobei aber klar ist, dass manche Fragen auch auf kontinentaler oder sogar globaler Ebene angegangen werden müssen. Insofern ist der Gegensatz Nationalismus versus Internationalismus beziehungsweise Globalismus heute eigentlich unterkomplex und damit zu vereinfachend. Man muss eher an ein politisches Mehrebenensystem mit vielen Zwischenstufen zwischen Gemeinde und Weltgemeinschaft denken und die politischen Zuständigkeiten so gut wie möglich, das heißt zum Wohle aller, verteilen.

Im Hause Wagenknecht-Lafontaine blickt man bestimmt auch ins nahe Frankreich. Dort schrumpfte eine einstmals große Sozialistische Partei zum politischen Zwerg. Die Sozialisten haben –so eine weitverbreitete Lesart– die Bindung an die traditionellen Arbeitermilieus verloren und die Arbeiter dem rechtsextremen Rassemblement National überlassen. Ist die nationale Orientierung des BSW auch eine Reaktion auf das Desaster der französischen Genossen?

Das ist vermutlich so. Die Überlegung, nationale Interessen in den Vordergrund zu stellen, wurde sicherlich auch durch die französischen Erfahrungen angeregt. Wobei man nicht vergessen sollte, dass viele linke Parteien Westeuropas nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und ihrer Bruderstaaten Anhänger verloren haben. Die Zentralverwaltungswirtschaft war für alle erkennbar gescheitert. Die in der Geschichte des Sozialismus wesentliche Forderung nach einer Verstaatlichung von Produktionsmitteln hatte massiv an Attraktivität eingebüßt. Und die Zahl der klassischen Industriearbeiter aber auch der Arbeiter in einem weiteren Sinn als Kernklientel der linken Parteien nimmt stetig ab. Ohne eine Öffnung für Menschen mit Dienstleistungsberufen und eine stärkere Berücksichtigung allgemeiner Belange – wie es nicht nur, aber eben auch bis zu einem gewissen Grade die jeweils gemäßigt nationalstaatlichen sind – werden es die linken Parteien vermutlich schwer haben, den allgemeinen Verkleinerungstrend zu stoppen.

Sie haben in einem Beitrag in der FAZ darauf hingewiesen, dass die NSDAP 1920 aus einer ziemlich bedeutungslosen Münchner Kleinpartei entstanden ist, der DAP. Erst als diese Partei den Nationalismus in den Mittelpunkt stellte, wurde sie zu einer Massenbewegung.

Der kleinen DAP gehörten anfangs hauptsächlich Eisenbahnarbeiter an. Und sie hatte eine deutlich kapitalismuskritische, also eher linke Grundhaltung. Hitler hat dann das stärker nationalistisch orientierte Programm mitgebracht, das wohl wesentlich zu den schrittweisen Stimmenzuwächsen bei den Wählern beitrug. Diese national-soziale Programmatik war ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich die NSDAP sowohl von den linken als auch von den konservativen und rechten Parteien abhob. Auf beiden Seiten des politischen Spektrums ging es zuvor hauptsächlich um schichtspezifische Interessen und Überzeugungen. Durch die neue programmatische Mischung mit dem Fokus auf das Nationale wurde die NSDAP attraktiv, weit über ihr ursprüngliches Milieu hinaus. Hitlers Wähler kamen aus allen Bevölkerungsschichten. Ohne das gleichsetzen zu wollen, kann man Ähnlichkeiten mit der politischen Agenda Trumps und Wagenknechts feststellen: Eine starke Orientierung an den nationalen Interessen – oder vermeintlichen nationalen Interessen – des eigenen Landes zieht offensichtlich viele Menschen an. Wobei – das muss man natürlich anmerken – der Nationalismus des BSW noch einigermaßen gemäßigt ist, verglichen mit demjenigen Trumps oder der AfD. Aber in der mehr oder minder starken Ablehnung der militärischen Ukraine-Unterstützung zeigen sich doch erstaunliche Parallelen.

Hat Frau Wagenknecht mit ihrem linken Nationalismus das Rezept gefunden, um ihre Partei dauerhaft zu etablieren?

Das BSW hat ohne Zweifel einen fulminanten Start hingelegt. Keine Partei seit Bestehen der Bundesrepublik konnte sofort nach ihrer Gründung solche Erfolge bei Landtagswahlen verzeichnen. Bei den Grünen und der AfD dauerte es Jahre, bis sie zu relevanten politischen Kräften wurden. Mit dem linken Nationalismus hat Frau Wagenknecht eine Lücke im Angebot der Parteien gefunden, die offensichtlich für manche attraktiv ist. Man muss abwarten, ob es dem BSW damit gelingen wird, weitere Wähler der alten Parteien und der AfD für sich zu gewinnen. Ein bisschen scheint der Neuigkeitseffekt schon wieder abzunehmen. Angesichts der vielen schon existierenden Parteiangebote und der Zersplitterung der Milieus bin ich aber eher skeptisch, ob es heute noch möglich ist eine neue Volkspartei zu etablieren – zumindest in einem System der Verhältniswahl und nicht der Mehrheitswahl wie in Großbritannien oder – mit Einschränkungen – der USA. In den meisten Ländern mit Verhältniswahlrecht nimmt die Zahl der Parlamentsfraktionen eher zu und deren Mitgliederzahl eher ab.Genau hierin liegt die Schwäche nationalistischer Verheißungen

Wenn man das Spannungsfeld zwischen Nationalismus und Sozialismus historisch und global betrachtet, fällt auf, dass in den Ländern, in denen Kommunisten die Staatsmacht eroberten, dies im Rahmen eines nationalen Befreiungskampfes geschah. Oder gab es irgendwann erfolgreiche Massenbewegungen mit einem dezidiert internationalen Programm?

Nun, die Bolschewiki waren zunächst internationalistisch und blieben es einige Jahre in der Frühzeit der Sowjetunion. Trotzki war der bekannteste Vertreter dieser Strömung. Er und Lenin versuchten, die Revolution in andere Länder zu exportieren, vornehmlich nach Deutschland und England, den stark industrialisierten Ländern. Wie schon Marx waren sie der Meinung, dass der Sozialismus nur im Weltmaßstab funktionieren könne und nicht in einem Land allein. Und schon gar nicht in einem ökonomisch rückständigen, agrarisch geprägten Land ohne starke Industriearbeiterschaft, wie Russland es damals war. Dieser Revolutionsexport scheiterte zunächst. Nach dem Tod Lenins 1924 kam Stalin an die Macht und beerdigte den Internationalismus Schritt für Schritt, etwa mit der Ausschaltung Trotzkis und der Auflösung der Kommunistischen Internationale („Komintern“) 1943 als Zugeständnis an die Westalliierten. Immer stärker standen die nationalen Interessen der UdSSR im Mittelpunkt und nicht mehr die Weltrevolution. Erst mit dem Sieg der Kommunistischen Partei in China und der Installierung willfähriger sozialistischer Regime im Ostblock gelangen Erweiterungen des kommunistischen Herrschaftsbereichs – aber natürlich nicht revolutionär von unten in Form von Massenbewegungen, sondern autoritär von oben durch straff geführte leninistische Kaderparteien wie auch die SED eine war. Frau Wagenknecht versucht insofern ihre frühen Organisationserfahrungen nutzbringend einzusetzen, wenn einzelne neue Mitglieder nur nach einem Einzelinterview und durch Beschluss des Parteivorstands der Bundespartei aufgenommen werden dürfen.

Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass der Nationalismus nach wie vor eine starke emotionale Bindungskraft hat. Bietet vielleicht das Internet die Chance, dass der Eine-Welt-Gedanke trotzdem stärker wird? Im virtuellen Raum stehen Millionen Menschen in Kontakt zu Bewohnern anderer Kontinente. Interessen, Neigungen, Arbeitsgebiete sind dort viel wichtiger als der geographische Raum oder der kulturelle Hintergrund.

Ja, das Bewusstsein, dass wir eine Menschheit sind, haben viele auch heute schon. Die globalen Verflechtungen in Handel und Kommunikation sind mittlerweile sehr groß. Immer mehr Menschen pflegen Kontakte außerhalb ihres Kulturkreises. Internationalismus ist in verschiedener Hinsicht keine irreale Utopie. Es zeig sich ja auch, dass viele Probleme nur global politisch gelöst werden können, vom Klimaschutz, über einige Fragen des Umweltschutzes und die Regulierung der Finanzströme bis zu den Herausforderungen der digitalen Wirtschaft. Aber es verläuft nicht gesetzmäßig, wie die Marxisten glaubten. Diese waren davon überzeugt, dass die Entwicklung der Produktivkräfte und die Widersprüche zu den Produktionsverhältnissen automatisch in allen Ländern zu Revolutionen sowie zur Etablierung sozialistischer Regierungen ohne fundamentale Interessengegensätze und so irgendwann zur kommunistischen Weltgemeinschaft führen würde. Diese Prophezeiung ist nicht eingetreten.

Wenn Europa sich in der multipolaren Welt behaupten will, werden die Europäer vielleicht nicht global, aber doch europäisch-multinational denken und handeln müssen.

Genau hierin liegt die Schwäche nationalistischer Verheißungen. Europa eröffnet Chancen auf Verbesserungen der Lebensverhältnisse, auf die kaum jemand verzichten möchte. Der militärischen Bedrohung durch Russland und dem ökonomischen Druck durch China und Amerika würde mittlerweile kein einzelnes europäisches Land mehr standhalten können. Man sieht es an stramm nationalistischen Parteien, die als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet sind, sobald sie Regierungsverantwortung übernehmen mussten. Das war bei Frau Meloni in Italien so und wird bei Herrn Kickl in Österreich nicht anders sein. Auch Marine Le Pen hat ihren radikalen Anti-Europa-Kurs aufgegeben. Vieles an nationalistischen Versprechen ist Wahlkampfpropaganda, die dann den Realitätstest nicht bestehen kann, weil der Handlungsspielraum heutzutage durch die Interessen und Machtmittel der anderen Staaten stark beschränkt ist. Bis zu einem gewissen Grade gilt das selbst für die USA und China als relativ autonomsten, internationalen Akteuren – wobei beide Staaten gegenwärtig versuchen, ihre internationalen Handlungsspielräume auf Kosten des Völkerrechts und der internationalen Solidarität zu erweitern. Man kann aber auch schon sehen, dass die anderen, machtpolitisch schwächeren Staaten, das nicht hinnehmen wollen. Die internationale Politik ist eben wie Tauziehen: actio und reactio – zumindest solange keiner das Tau wegwirft und einen Krieg beginnt. Was man natürlich möglichst verhindern muß.

Der Text erschien bereits auf dem Blog von Michael Miersch